本サイトでの Cookie の使用について:

Cookie は、お客様のサインイン情報の記憶、サイト機能の最適化、お客様の関心事に合わせたコンテンツの配信に使用されています。当社は、当社のプライバシー・ポリシーに基づき、Cookie などの個人情報を収集・利用しています。

「同意して次へ」をクリックして Cookie を受け入れ、当社のサイトにアクセスするか、プライバシー・ポリシーにアクセスした Cookie についての詳細をご確認ください。

あなたが今、手にする最新機材は

過去に積み上げられてきた技術革新の結晶だ!!

歴代の代表機材の進化系譜を改めて振り返り検証。進化ツリーにレイアウトされた各製品アイコンをクリックすれば、製品が発売当時持っていたインパクトやストーリーを読むことができます。

また一方ではインターフェースの進化=PCの進化と言っても過言ではなく、接続性と転送帯域にもインターフェースの歴史と未来が垣間見えますね。

本進化論が一助となり、ユーザーの制作スタイルとプロダクトの個性や独自機能がマッチしたインターフェースをチョイスすることで、今後さらなるプロダクト発展にも大いに期待したいカテゴリーです。

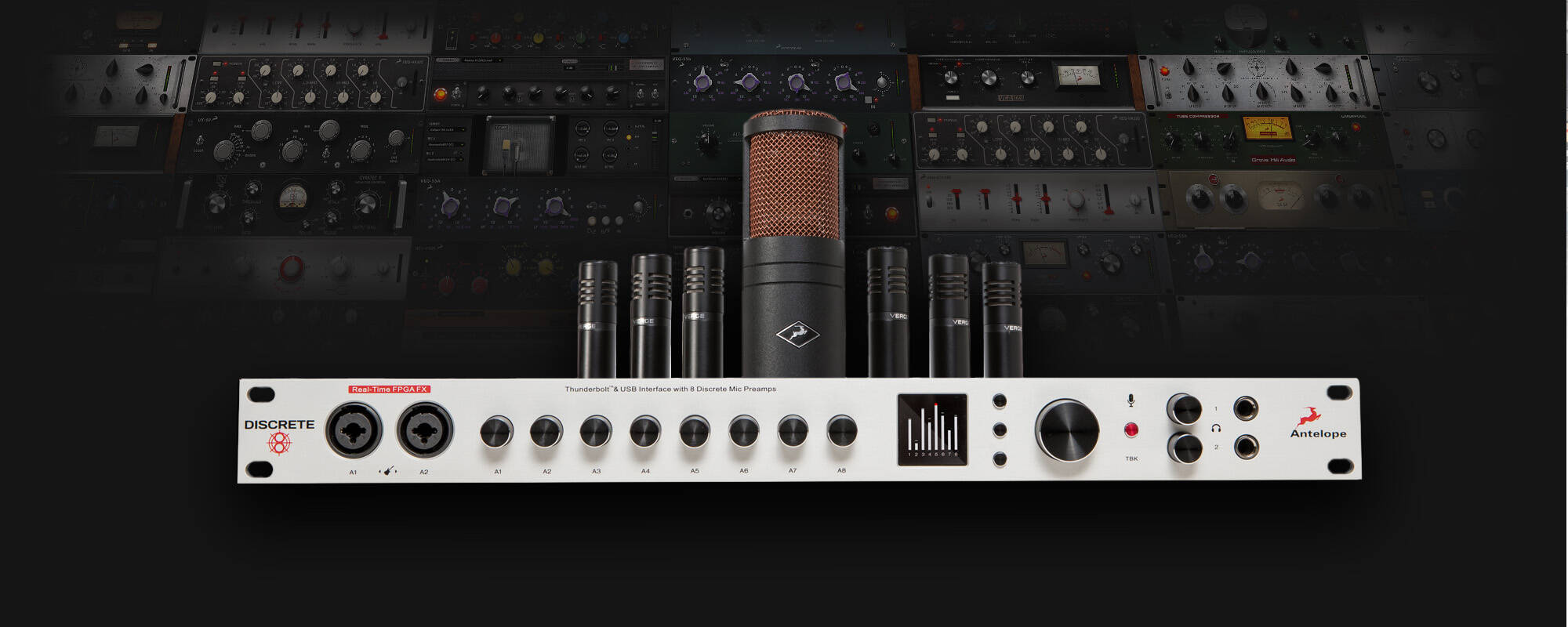

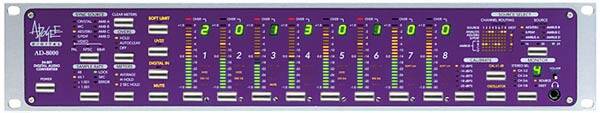

Antelope

Discrete8

¥362,880

ディスクリートプリはコンソールグレード!

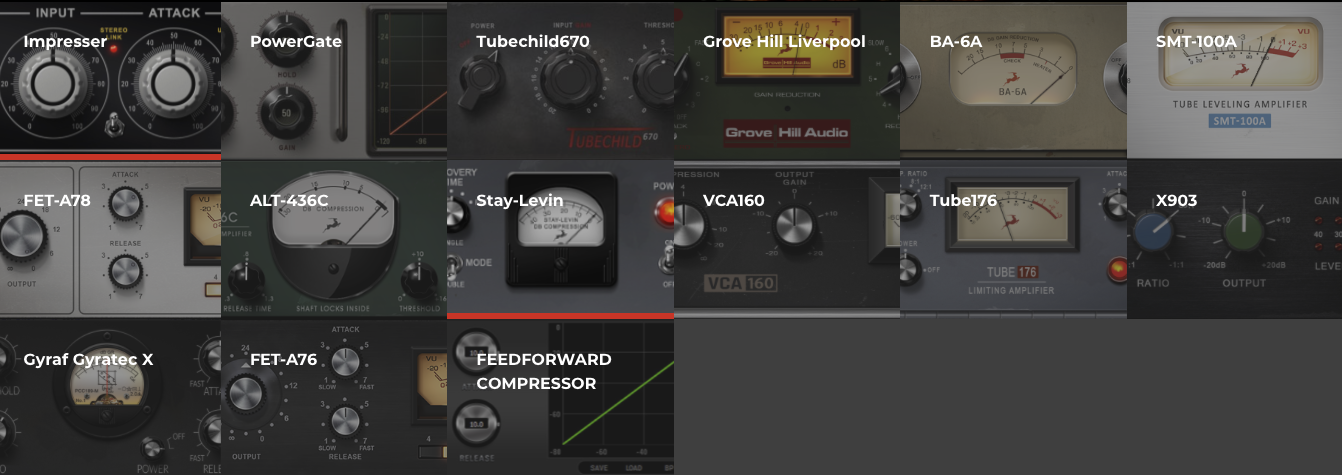

ホストPCのCPU負荷ゼロでリアルタイムにプロセッシングするFPGA(Field Programmable Gate Array)プラグインはビンテージアナログモデリング系を中心にEQ、ダイナミクス系が充実。ボーカルのかけ録りはもちろん、Overloudと共同開発されたギターアンプシミュレーターでリアンプと連携したギターレコーディングが行えるのも便利。FPGAで広がる楽しさも魅力の1つです!

ホストPCのCPU負荷ゼロでリアルタイムにプロセッシングするFPGA(Field Programmable Gate Array)プラグインはビンテージアナログモデリング系を中心にEQ、ダイナミクス系が充実。ボーカルのかけ録りはもちろん、Overloudと共同開発されたギターアンプシミュレーターでリアンプと連携したギターレコーディングが行えるのも便利。FPGAで広がる楽しさも魅力の1つです!Apogee

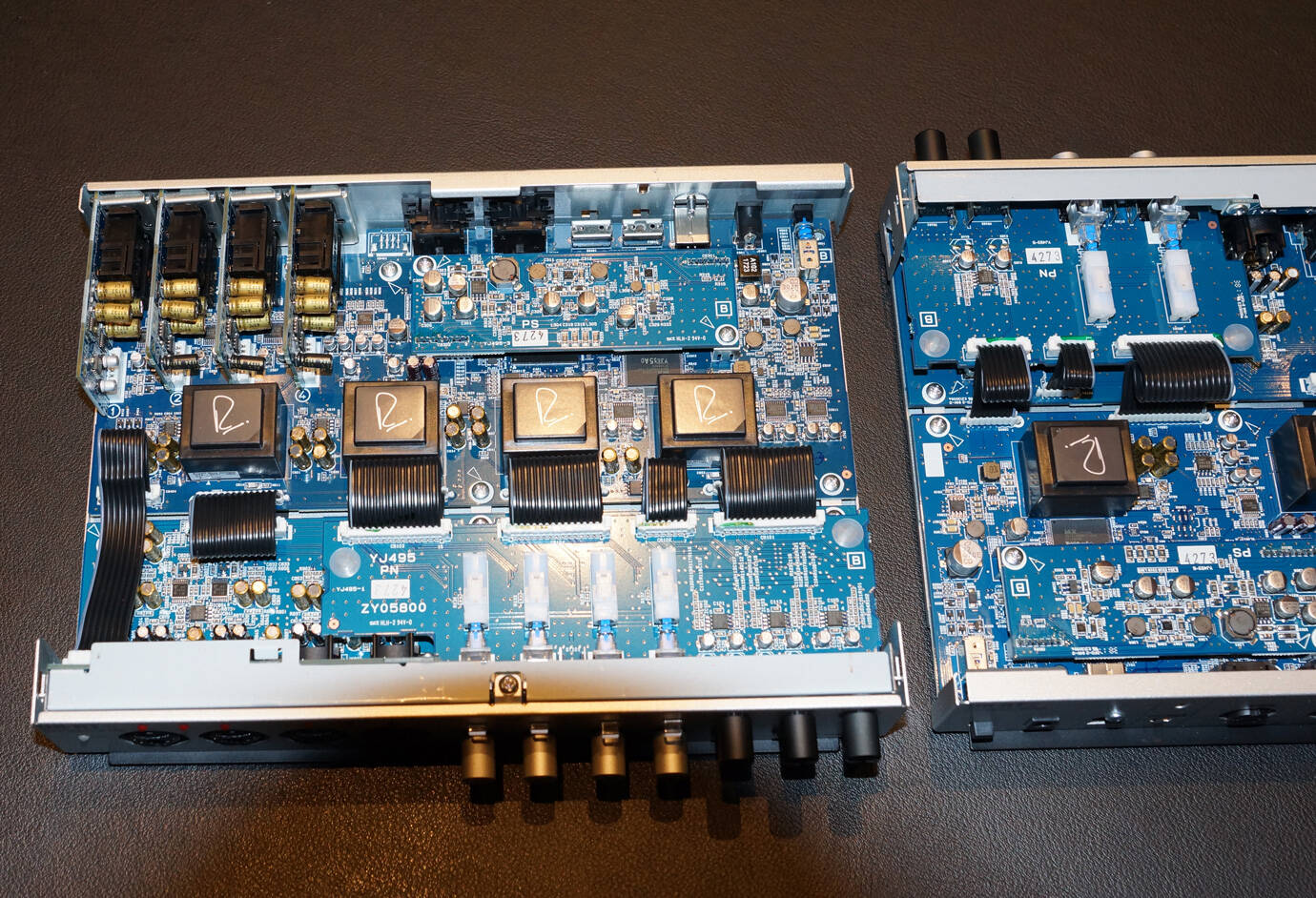

Symphony I/O Mk II

¥368,000~

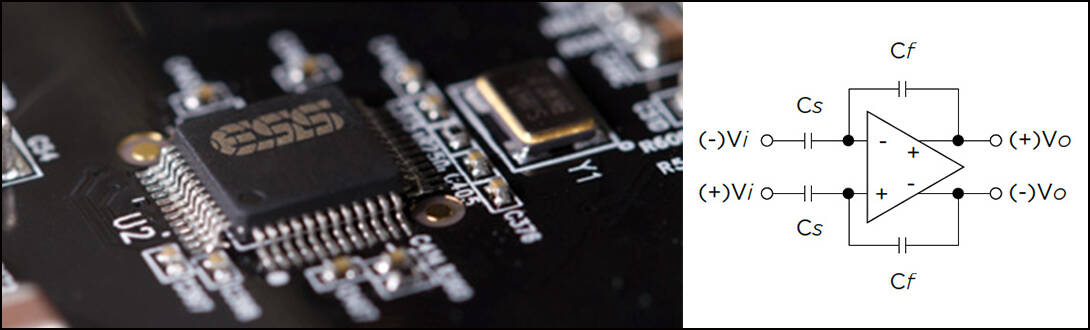

「ピュアサウンド」はApogeeの代名詞

I/Oの音質に大きな影響を与えるDAC部にはESS Sabre32 32-bit Hyperstream DACを使用。さらにTime Domain Jitter Eliminatorがかつてないダイナミックレンジと低歪みを実現。入力ジッターから解放された明瞭度の高いサウンドを提供します。オペアンプは正負の信号を完全に独立して増幅する「完全差動オペアンプ設計」。+側と-側の信号を同じ比率で増幅することで出力信号に差異がなくなるよう工夫が施されており、Symphony I/O MkII HDのピュアなサウンドに貢献する回路構成になっています。

I/Oの音質に大きな影響を与えるDAC部にはESS Sabre32 32-bit Hyperstream DACを使用。さらにTime Domain Jitter Eliminatorがかつてないダイナミックレンジと低歪みを実現。入力ジッターから解放された明瞭度の高いサウンドを提供します。オペアンプは正負の信号を完全に独立して増幅する「完全差動オペアンプ設計」。+側と-側の信号を同じ比率で増幅することで出力信号に差異がなくなるよう工夫が施されており、Symphony I/O MkII HDのピュアなサウンドに貢献する回路構成になっています。 1台での最大構成では32in/32outを実現。I/Oを持ち込み、スタジオ間を行き来するエンジニアにはその恩恵は計り知れないでしょう。さらに2台のカスケードも可能で最大64in/64outまで対応!大型コンソールにも匹敵する機能を誇ります!!

1台での最大構成では32in/32outを実現。I/Oを持ち込み、スタジオ間を行き来するエンジニアにはその恩恵は計り知れないでしょう。さらに2台のカスケードも可能で最大64in/64outまで対応!大型コンソールにも匹敵する機能を誇ります!!

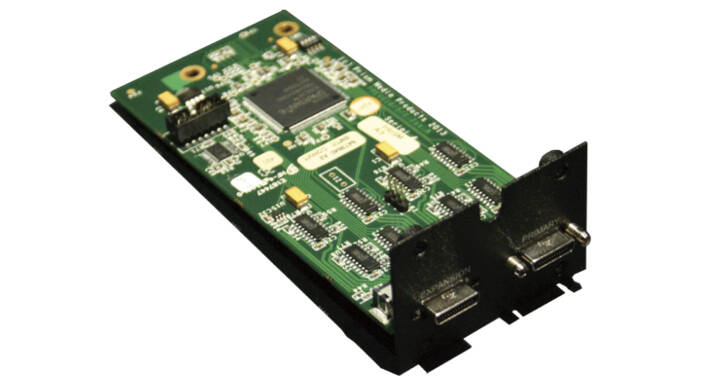

Prism Sound

Titan

¥457,000

精度を突き詰めた最高峰USBオーディオI/F

Steinberg

UR-RT

¥40,796~

「もう一歩上に」というユーザーの願望を叶える

Focusrite

Red 4Pre

¥324,000

伝統の赤がPro Tools HD I/Oとしても!

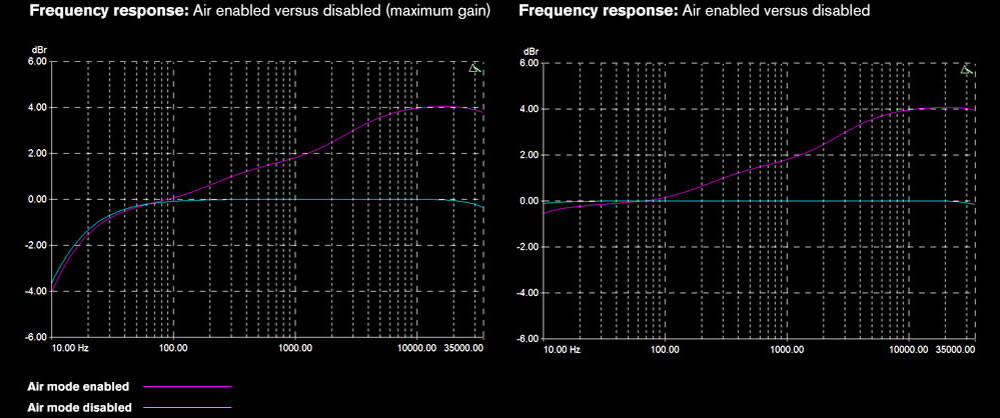

低域から高域までしっかり伸びて左右の広がりや奥行きのある音質。トラック内の音源一つ一つの輪郭をはっきり感じることができます。ISA譲りのマイクプリは、その名の通り厚みのある音質で存在感抜群。ISAおよびオリジナルのRedシリーズのトランス・ベースのマイクプリが持つ質感を再現をする「AIR」エフェクトは、高域に若干のサチュレーションのような成分を足す感じで、例えばボーカルに使用すると、声が一歩前に出るような存在感ある音色に!

低域から高域までしっかり伸びて左右の広がりや奥行きのある音質。トラック内の音源一つ一つの輪郭をはっきり感じることができます。ISA譲りのマイクプリは、その名の通り厚みのある音質で存在感抜群。ISAおよびオリジナルのRedシリーズのトランス・ベースのマイクプリが持つ質感を再現をする「AIR」エフェクトは、高域に若干のサチュレーションのような成分を足す感じで、例えばボーカルに使用すると、声が一歩前に出るような存在感ある音色に!

Universal Audio

APOLLO 8シリーズ

¥221,610~

UAD-2とともに生まれる別次元のワークフフロー!

CHANDLER、MANLEY、FENDERなど名だたるメーカーが公認するAAX 64対応UAD-2プラグインは究極のアナログサウンド体験をもたらします。また、I/Fハードウェアの入力インピーダンスを可変させ、プリアンプで受けたサウンドの特性を変化させる「UNISON」テクノロジーもソフト/ハード統合テクノロジーの目を見張る進化!

CHANDLER、MANLEY、FENDERなど名だたるメーカーが公認するAAX 64対応UAD-2プラグインは究極のアナログサウンド体験をもたらします。また、I/Fハードウェアの入力インピーダンスを可変させ、プリアンプで受けたサウンドの特性を変化させる「UNISON」テクノロジーもソフト/ハード統合テクノロジーの目を見張る進化! Pro Toolsバッファーサイズに関係なくほぼゼロのレイテンシーにより、ドラムやボーカルのレコーディングで、あたかもその実機があるかのごとく、MANLEY EQやSSLチャンネルストリップ、1176を使ってかけ録りが可能で、UAD-2と1つになって生まれる新たなワークフフローがもたらす利益は計り知れません!

Pro Toolsバッファーサイズに関係なくほぼゼロのレイテンシーにより、ドラムやボーカルのレコーディングで、あたかもその実機があるかのごとく、MANLEY EQやSSLチャンネルストリップ、1176を使ってかけ録りが可能で、UAD-2と1つになって生まれる新たなワークフフローがもたらす利益は計り知れません!

RME

FIREFACE UFX+

¥334,800

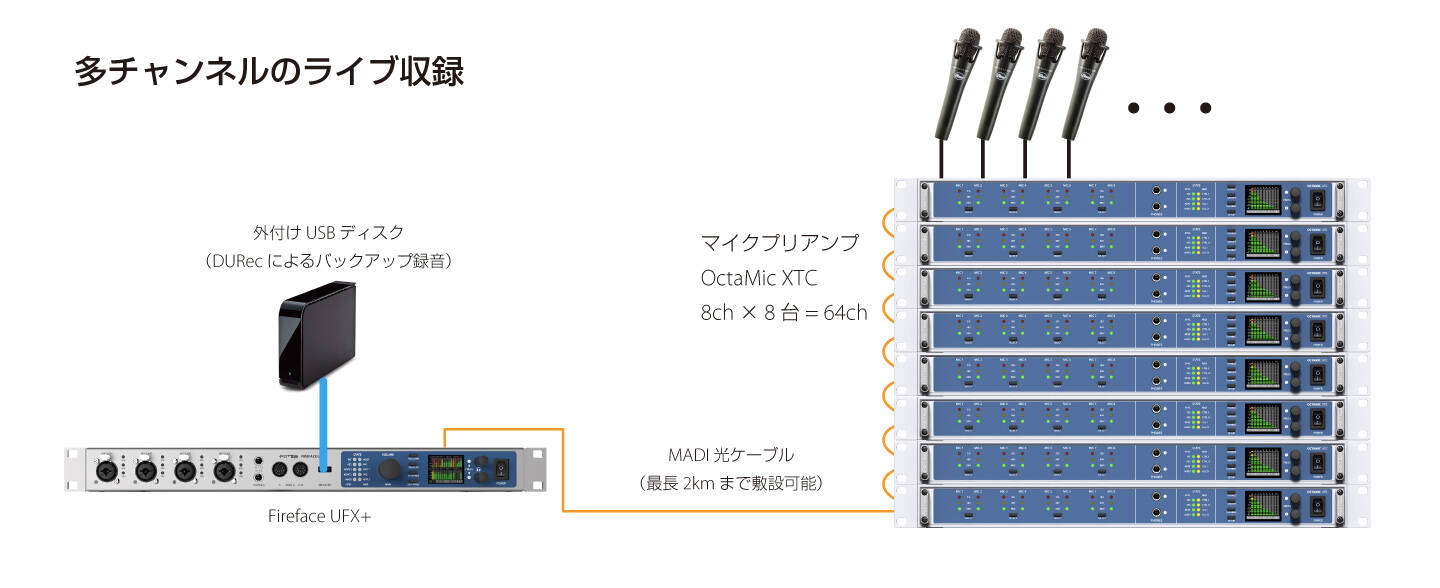

モンスター級! MADIがもたらす94チャンネルIN/OUT

最大サンプル・レート192kHz、アナログ12チャンネル、ADAT 16チャンネル、AES 2チャンネル、合計30入力+30出力を有す、最強のオーディオ・インターフェイス。定評あるドライバー開発技術により、USB2(USB3互換)接続にて超低レイテンシーでコンピューターへと伝送され、高品位なAD/DAコンバーターと最適化されたアナログ回路により、一切の色付けがない澄み切った音をあなたのスタジオへお届けします。

最大サンプル・レート192kHz、アナログ12チャンネル、ADAT 16チャンネル、AES 2チャンネル、合計30入力+30出力を有す、最強のオーディオ・インターフェイス。定評あるドライバー開発技術により、USB2(USB3互換)接続にて超低レイテンシーでコンピューターへと伝送され、高品位なAD/DAコンバーターと最適化されたアナログ回路により、一切の色付けがない澄み切った音をあなたのスタジオへお届けします。

DiGiGrid

IOS

¥328,000

ネットワークオーディオの利便性が制作常識を変える

Mackie

Big Knob Studio

¥23,598~

モニターコントローラーがI/Oとして強化復活

ZOOM

LiveTrak

¥60,750~

小規模ミキサーとの統合でニーズを掘り起こした1台

モノラル8チャンネル、ステレオ2チャンネル、合計12チャンネルの入力を備えは、メニューに入ることなく、アナログミキサーのように全ての設定をキーやノブでフィジカルに操作可能。各チャンネルには、3バンドEQを搭載し、モノラルチャンネルにはコンプレッサー機能、高品位なセンドエフェクトも搭載。視認性に優れた12セグメントのLEDメーターも備え、ライブ演奏のミキシングを思いのままに行える高い操作性を提供します。

Roland

Super UA [UA-S10]

¥75,600

DSDフォーマットよ制作環境へ届け

Zoom

TAC2

¥20,120

TB初搭載の制作向けオーディオインターフェイス

Antelope Audio

Orion 32

discontinued

著名マスタークロックメーカーがI/F開発へ参入

MOTU

828mk2

discontinued

個人制作環境の業界定番機として高いシェアを記録

TASCAM

Fireone

discontinued

早すぎた?ジョグコントローラー一体型

Digidesign

MBOX2 Micro

discontinued

その手があったか、と当時誰もが思ったモバイル機

RME

Fireface800

discontinued

Firefire800初搭載の業務用I/F

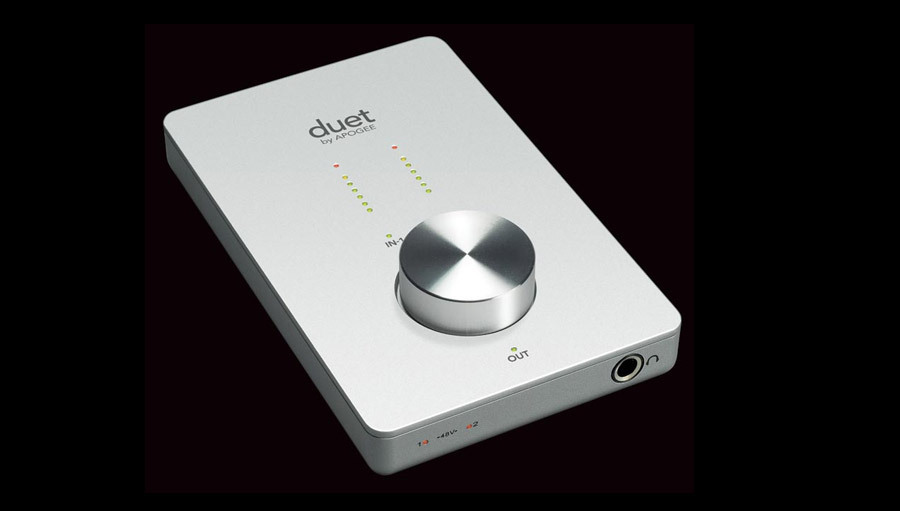

apogee

DUET

discontinued

デスクトップ型の定番スタイルを確立

EchoDigital

Indigoシリーズ

discontinued

小さいことは武器である

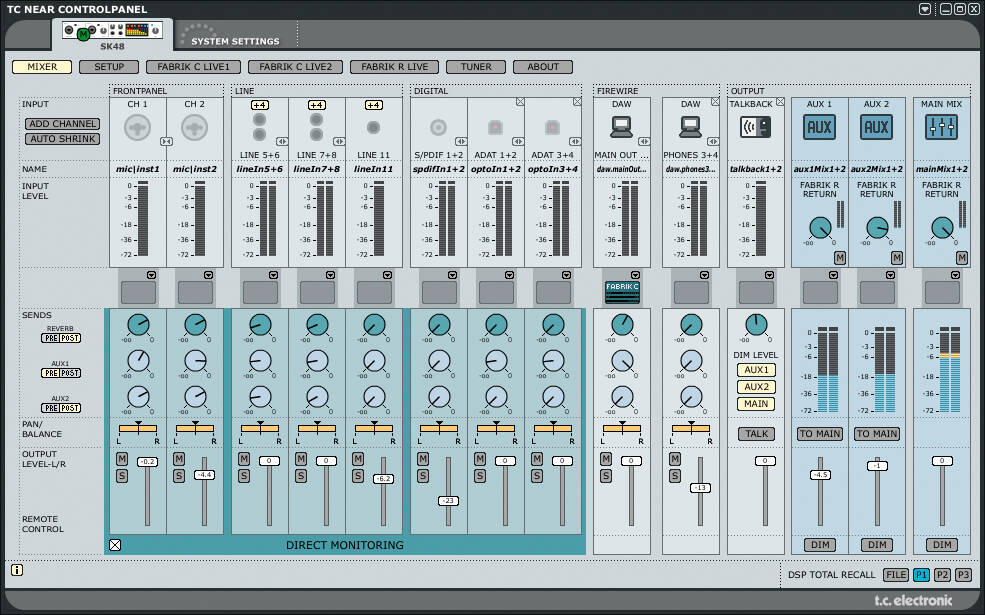

TC Electronic

STUDIO KONNEKT 48

discontinued

Powercore譲りのDSP&リモート搭載、先進性抜群のNativeI/F

M-Audio

ProjectMix I/O

discontinued

サーフェイス一体型の市場価格を破壊

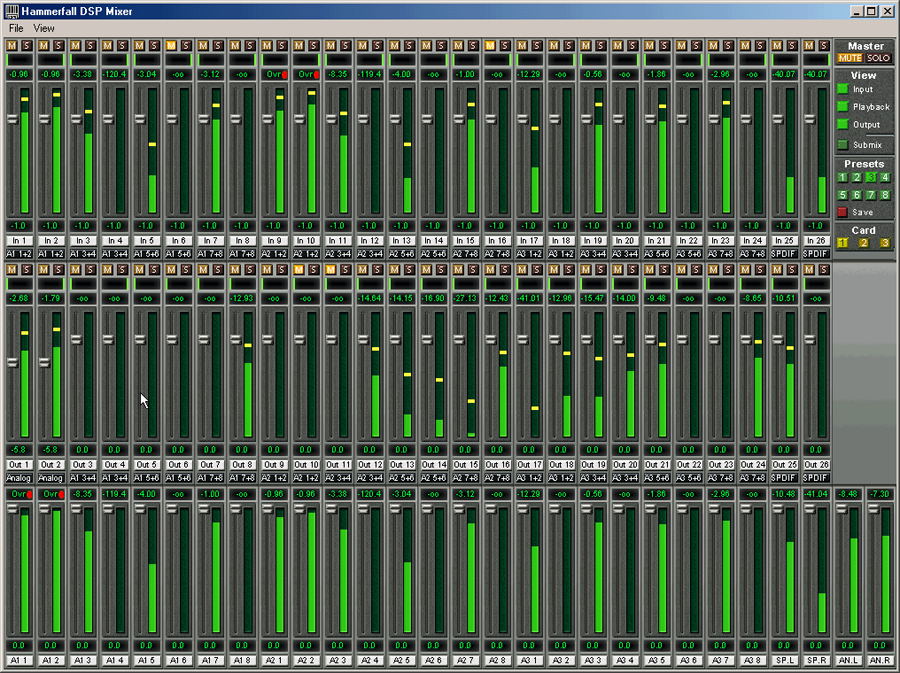

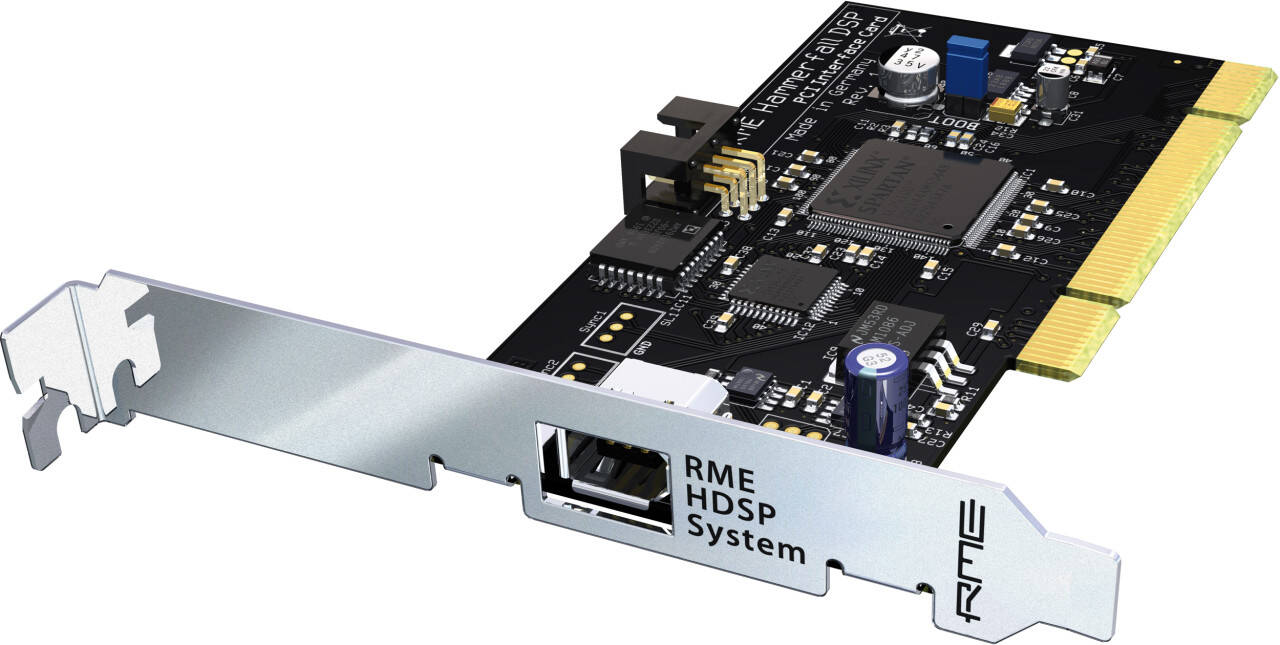

RME

Hammerfall

discontinued

確かなサウンドと安定性で宅録ハイエンドI/Fとしての地位も確立

MOTU

828

discontinued

FireWire接続を一気に普及させた人気モデル

Avid

MBOX

discontinued

ProTools Nativeを爆発的に普及させた大ヒットモデル

YAMAHA

DS2416

discontinued

02Rグレードの環境をPCIボードに

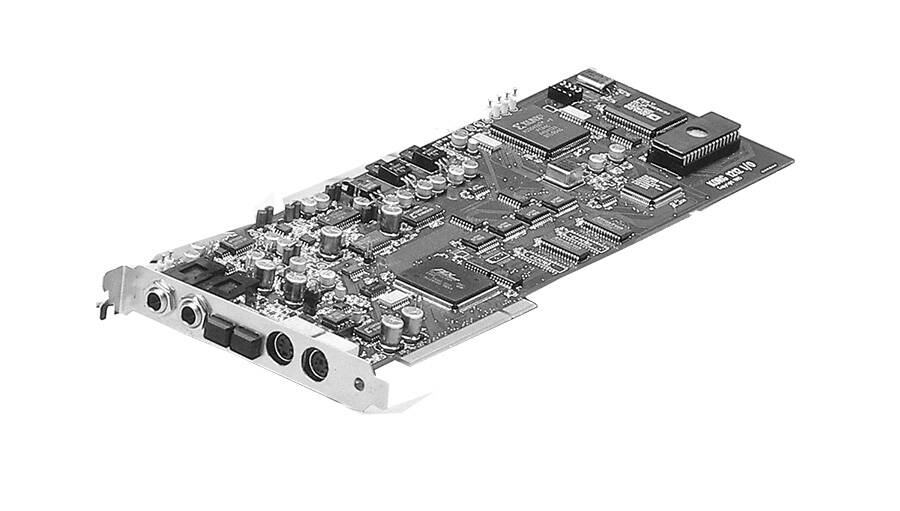

KORG

1212 IO

discontinued

ADATオプチカル入出力搭載

MOTU

PCI-324

discontinued

拡張性ある人気のPCIカード

Digidesign

Pro Tools | 24 MIX

discontinued

TDMシステム定着の起爆剤

Digidesign

Pro Tools III

discontinued

Digidesignハードウェア発展のキー

のちに、Pro Tools III PCIが1996年に登場。

Digidesign

Audiomedia II

discontinued

PCレコーディング パーソナル化への分岐点

Digidesign

Sound Tools

discontinued

PCオーディオレコーディングの萌芽

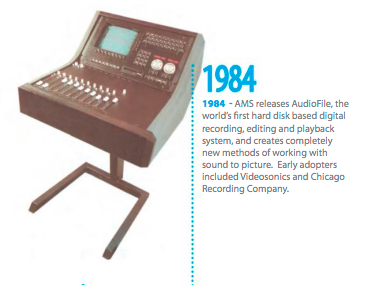

AMS

Audiofile

discontinued

「undo」で広がったアイデアの可能性

LEXICON

OPUS

discontinued

ポスト・プロダクションで活躍したダイレクトディスク

Fairlight

CMI

discontinued

音楽の歴史を変えたサンプリングの原点

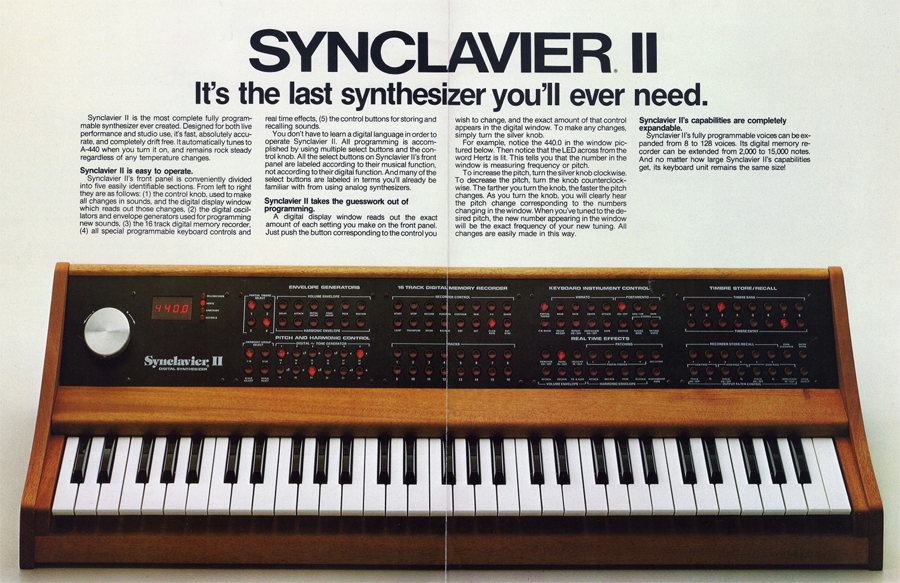

New England Digital

Synclavier

discontinued

時代の最高峰 価格は数千万円!

サンプリング周波数は最高100kHz、連続録音時間は最長75分。シーケンサーの分解能は1/1000拍。数千万円という高価格ゆえ録音スタジオなどの法人向け販売が主で、Fairlight CMIと並んで高嶺の花とされた。