ghostinmpc工房レポート。クリエイターを虜にする Ghost の正体

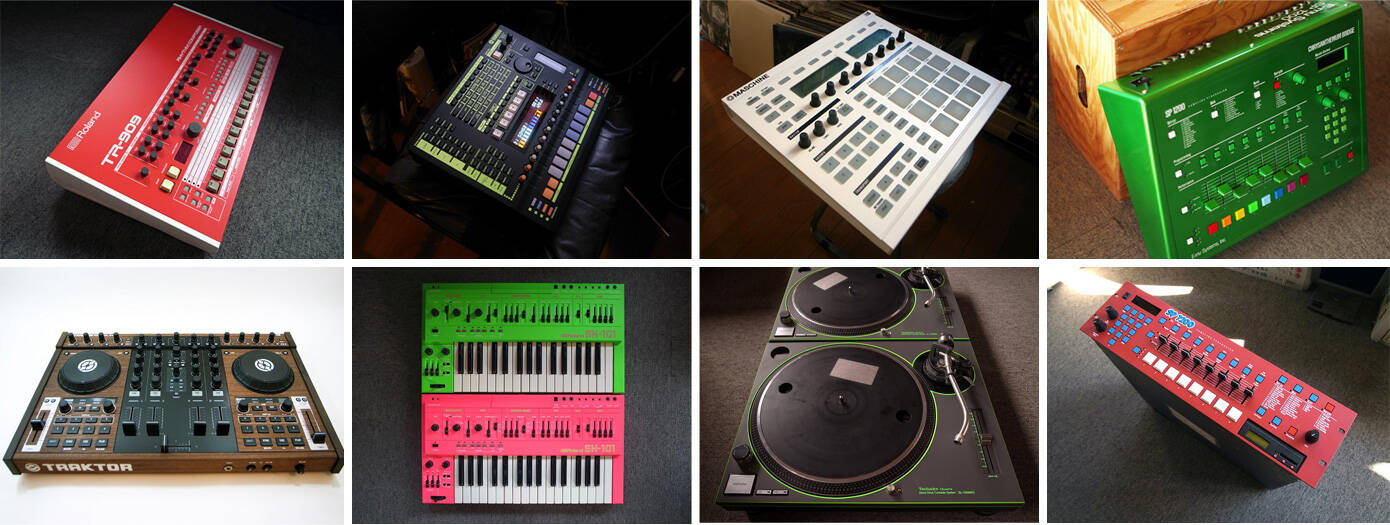

AKAI MPCやE-MU SP-1200などのカスタムペイントやメンテナンスを行なっているghostinmpc。インディペンデントな存在でありながらハイセンスな意匠と確実な技術でオーダーが絶えず、クリエイターから高い信頼を得ているという。今回はそのghostinmpcの工房に潜入、代表 G氏へのインタビューを行った。すると見えてきたのはメンテナンスを繰り返し使い続けられるサンプラーを通した、クリエイターと楽器との愛ある関係性だった。

ghostinmpcは関東某所マンションの一室に工房を設けている。笑顔で出迎えてくれたのはghostinmpcを個人で切り盛りする創立者のG氏。まずは、ghostinmpcのことをより深く知るためにG氏のパーソナリティを知ることから始めたい。

ギター少年とMPC2000の出会い

G氏

中学生のころはメタル/ロックにはまってギター演奏の専門学校にも通いました。そのころ友人からAphex Twinを教えてもらってエレクトリックなものを聴くようになり、そこから自然とHipHopにも興味が出てきました。

ある日G氏は、MPCなどの機材カスタムを米・ロサンゼルスで行う「Forat Music and Electronics」のHPを偶然見つけて衝撃を受けたという。

※Forat Music and Electronics (http://www.forat.com/service/index.htm)

G氏

HPにずらっと並んでいるカスタムペイントされたMPCを見たときに、自分もやりたいと思ったんです。それからすぐMPC2000を買いまして。最初はこれが何をすることができる機材なのかも分からなかったんです。買ってから勉強しましたよ。塗装はホームセンターで買ったペイント缶と自作レタリングから始めて当初は失敗の連続でした。何台もMPCを買ってチャレンジしていたのですが、そのうち車の塗装から学んでウレタン塗料にたどり着きました。これは樹脂だから塗膜も強いし発色も美しい、叩いて使われる楽器にもってこいです。ここからクオリティが上がっていって、友人から「これなら仕事になるんじゃないか」って言われるようになりましたが…。当時は本当に仕事になるとは思っていませんでしたよ。ただこれが好きでやっていただけ、自分のために始めたんです。

始動

サイバーパンク漫画「攻殻機動隊」(英語版タイトル:GHOST IN THE SHELL)は評論「The Ghost in the Machine」を由来としているそうだが、ghostinmpcもそのThe Ghost in the Machineにインスパイアされて2011年にスタートしている。モダンデザインされた電気シェーバーなどの製品で有名な独 BRAUN社のプロダクトデザイナーDieter Rams氏から影響を受け、卓越したセンスと独自性でHipHopアーティストや機材マニアの間で知名度を上げていった。

それから7年が経ち、現在の依頼内容はペイントだけではなくメンテナンスも多くを占めるようになったという。

G氏

主にAKAIやE-muのサンプラーですが、ディスプレイやスイッチ類がヘタってきたのでなんとかしてほしい、というオーダーが多いです。本体熱でめくれ上がったSP-1200のフロントパネルを作り直すこともありますね。実機をスキャンしたデータがあるのでそれをシルクスクリーンで転写してパネルを作ります。それ以外だとフロッピードライブをフラッシュメモリやHDDに換装したり。塗装と同じく電気的な技術も独学です。父が電気関係の仕事をしていたことや、小学生の頃から秋葉原に通って家でハンダコテで遊んでいたのでそんなに難しい話でもなかったですよ。

Legacyなサンプラーはアウトボードに似ている

G氏はMPC1000の修理依頼を受けた某アーティストの曲を聴き「ぜひあなたに使って欲しい」とMPC3000を勧めたエピソードを語ってくれた。その荒れた太いサウンドを聴いたアーティストは自身のイメージとのマッチングに感動し、それ以来G氏がカスタマイズしたMPC3000をメイン機にしているという。

G氏

ビートメイカーからはもちろんですがエンジニアからの依頼もあります。MPCをはじめ古いサンプラーは音にクセが付くので、それを求めてどうしても仕事で必要になることがあるんだそうです。例えば、DAWで曲を作っているのにわざわざアウトボードを使って音の質感を変えるのと似ていると思います。Yさん(某大御所プロデューサー/エンジニア)なんかはE-muSP1200のサウンドが手放せないと話していましたね。機種ごとに音のクセが違っていてその個性に魅了されているクリエイターは多いですよ。このクセをエミュレートするソフトもありますがやっぱり本物の質感は一枚上手ですね。

MPCがクリエイターにこんなに愛されている理由はこれが完成されている「楽器」だからなんだと思います。サンプラー/シーケンサー/パッドという構成は、まるで自転車みたいに無駄が一切なくて完成された機能デザインです。僕も最初ギターを弾いていましたが、MPCを使い出した時もフィジカルに音楽ができたのですぐに馴染めました。今はPCと便利なソフトで曲を作れますが、それが「楽器」と言えるかというと…。

自転車のようにミニマルな構成の中で完成された機能美と世界観。補足としてG氏はSteinbergCubaseユーザーでもあるが、DAWとの関係もそれぞれの役割を認識して、一台完結した「楽器」としてポジションしていることがMPCの大きな魅力であると語ってくれた。

クリエイターの声。求められるMPCとは

真のMPC愛好者の声を聴き続けてきたG氏。様々な機種の中でも、クリエイターから特に人気があるモデルは意外にも小型かつシンプル機能で低価格を実現したMPC1000なのだそうだ。

G氏

MPCの新製品がもし出るのであればMPC1000みたいな小型でそれ1台で完結できるものが欲しいです。MPC STUDIOはPCが必要だし、MPC LIVEはイイ線いってますがタッチパネルでなくてもいいです。シンプルで小さくて安くて「楽器!」って感じがするものをみんな待ってますよ。

Ghostの正体

G氏

古い楽器は機能も制限されているし、音も挙動もクセだらけで不器用なんですけど僕はそこに愛着を感じるんです。まるでそうですね…、生き物への愛着に似ています。MPCなんかもそうですけど愛着がわきすぎて、実は生きてるんじゃないか、中に何かいるんじゃないかと思うことがあるんです。ここにやってくるクリエイターのみなさんも同じ気持ちで古い楽器を愛していますよ。

MPCを始めとするLegacyな楽器を愛し、その中に潜んだクリエイターの心を掴む「何か」それがGhostの正体なのかもしれない。ghostinmpcはこれから海外展開も狙うということだ。音楽はもちろん哲学にも興味を持ち良書を読み漁っているG氏独自のデザインセンスと丁寧な意匠は海外クリエイターにも必ず受け入れられるはず。楽器のカスタムペイントというニッチだが独創的な仕事、そしてアーティスティックな感性を持ったその活動は今後も続いていくだろう。

Writer. IH富田

ghostinmpc お問い合わせは公式HPまで

http://ghostinmpc.com/