第一線で活躍するクリエーターのインタビューやコラムなど、音楽と真摯に向き合う作り手の姿があなたの創作意欲を刺激します!

瀬川 英史氏

作曲 / 編曲

岩手県盛岡市生まれ。 1986年CM音楽の作曲家として活動開始、現在までに2500本以上のCM音楽を手掛ける。アメリカ、フランス、イギリス、インド、ブルガリア等海外録音の経験も多数。サウンド&レコーディングマガジン誌に「CM音楽の作り方」(現在終了)という連載や、「コンポーザーが教える作曲テクニック99」等の執筆活動にも積極的に取り組む。近年は劇伴作曲家としての活動の場を広げている。2012年、サウンドトラックを担当したフランス短編映画「Le Dernier Jour de l’Hiver」がフランス国立映画祭イエール·レ·パルミエで最高音楽賞受賞。

Ableton Liveとの相性は抜群に良い

MIDIコントローラー・ヲタとしては、発表されてからずっと気になっていたんです。そもそもこのROTOをリリースしている、Mebourne Instrumentsの「NINA」(https://fukusan.com/products/melbourne instruments/nina/)というシンセは発売された直後に購入して使用していたので、この会社のモータードライブの品質は既に信頼していたし、そのモータードライブを使ったコントローラーとなればやっぱり気になりますよね。余談ですがこの会社、元々DCモーターが専門なんだそうです。そんな会社が最初にDCモーター使ってモーフィングできるシンセを作ろうとするってのがなかなかユニークですよね。

既にYouTubeにかなりのレビュー動画がアップされているので、基本的な説明にあまり文字数を使わないようにしますが、やっぱりAbleton Liveとの相性は抜群に良いです。特に僕のようにLiveとMIDI鍵盤と使って制作する人にはかなりお勧めです。

僕はAbletonのPushも持っていたんですが、コードやドラムの打ち込みでもMIDI鍵盤を使っている僕にとっては、ちょうど良いセッティングが見つからなくて結局Pushはスタメンから外れてしまったんです。ある程度鍵盤を弾ける人にとっては、あのパッドからコード等を入力するのってちょっと面倒なんですよね(笑)

それからPushも確かにミックス時のボリューム調整や各プラグインのオートメーションをコントロールできますけど、このRoto-Contorol (以下Roto) のスムーズさにはやっぱり勝てないかなと思います。そういう意味でもMIDI鍵盤を使いながらLIVEで音楽制作をしているけど、Pushのコントローラー部分は魅力的なんだよなあ〜という人はピッタリだと思いますよ。Rotoの大きさをMacのMagic Keyboardと大きさ比較するとこんな感じです。

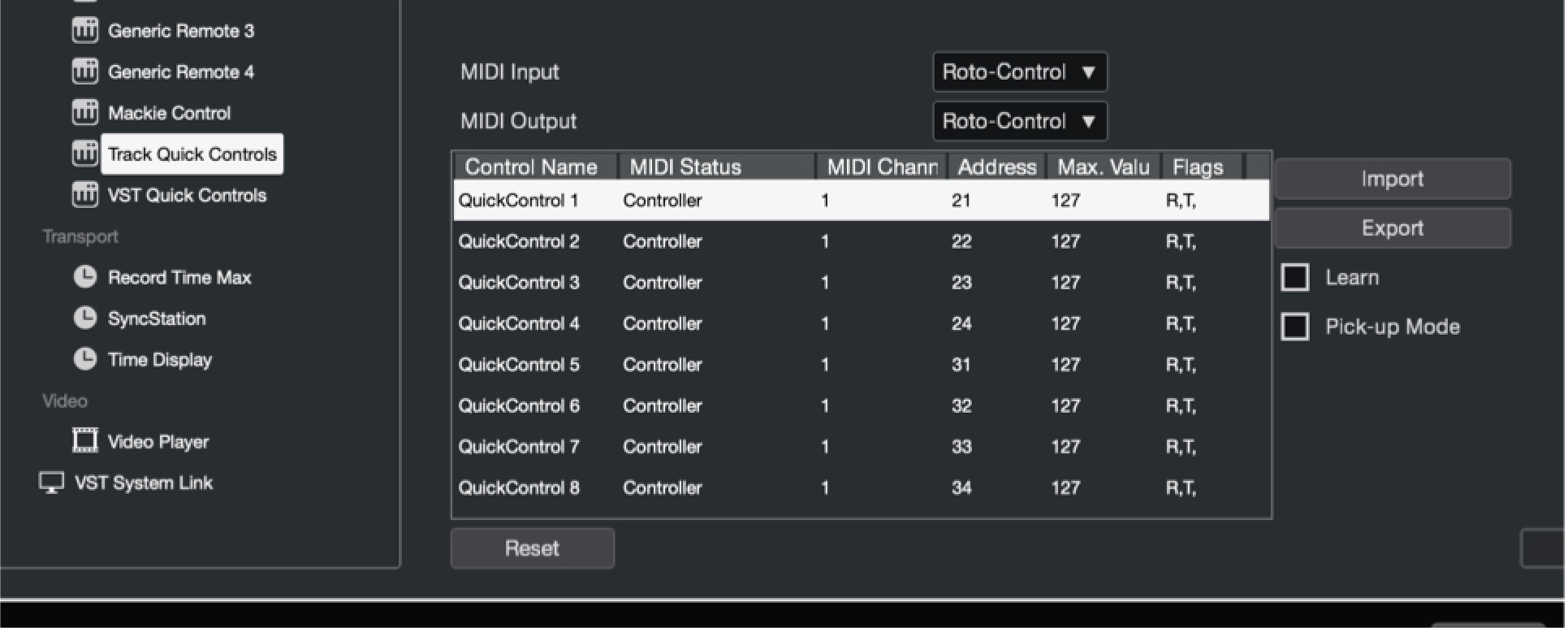

Liveと一緒に使う場合はLiveの設定からこのスナップショットの様に入出力共にRotoを選択して「トラック」「同期」「リモート」の3つにチェックを入れればそれで終了。

MIXモードはマニュアル読まずに即使えました

Rotoの左側にある8つのボタンを使ってコントロールしたいパラメーターを選んでいきます。基本的には「MODE」を押すと「MIDI」「PLUGIN」「MIX」と3つのモードが表示されるので、どれかを選んでその先の作業をしていく流れですね。最初のセットアップも簡単だったけど、この「MIX」モードは特にマニュアル読まずに即使えました。表示されている8つのトラックのオンオフ、そしてそれぞれのボリューム群を両手を使いながらサクサクと調整できます。

左右「←→」のボタンを押すと手前、または次の8つのトラックに移動できるのでそれも簡単。矢印キーの他に、そもそも8つのエンコーダーがタッチセンサーが付いているので、ノブの頭をチョンと触れるだけで、そのトラックにフォーカスできるようになっています。

ボリュームを調整した時のトルク感は重くもなく軽くもなく(これを文章で伝えるのは無理っす!)、でも確実にDCモーターが入ってる感じはあるので、操作を止めればピタっと止まってくれるし、試しにRotoを持ち上げて揺らしてもパラメーターが勝手に動いてしまうようなことはないです。モーターの動作音は確かに多少しますけれど、これが気になるって人はいないんじゃないかなあ(笑)

実際の使い方は「SEL」と書いてあるセレクトボタンが所謂shiftキー的な役割をしていて、SELボタンを押しながら、ノブでコントロールしたいパラメーターを選びます。SELを押しながらVolumeを押せばボリューム、SEND Aを押せばセンドのAを操作できるようになります。この辺も難しくないと思います。

使用する際に注意しなければならない所

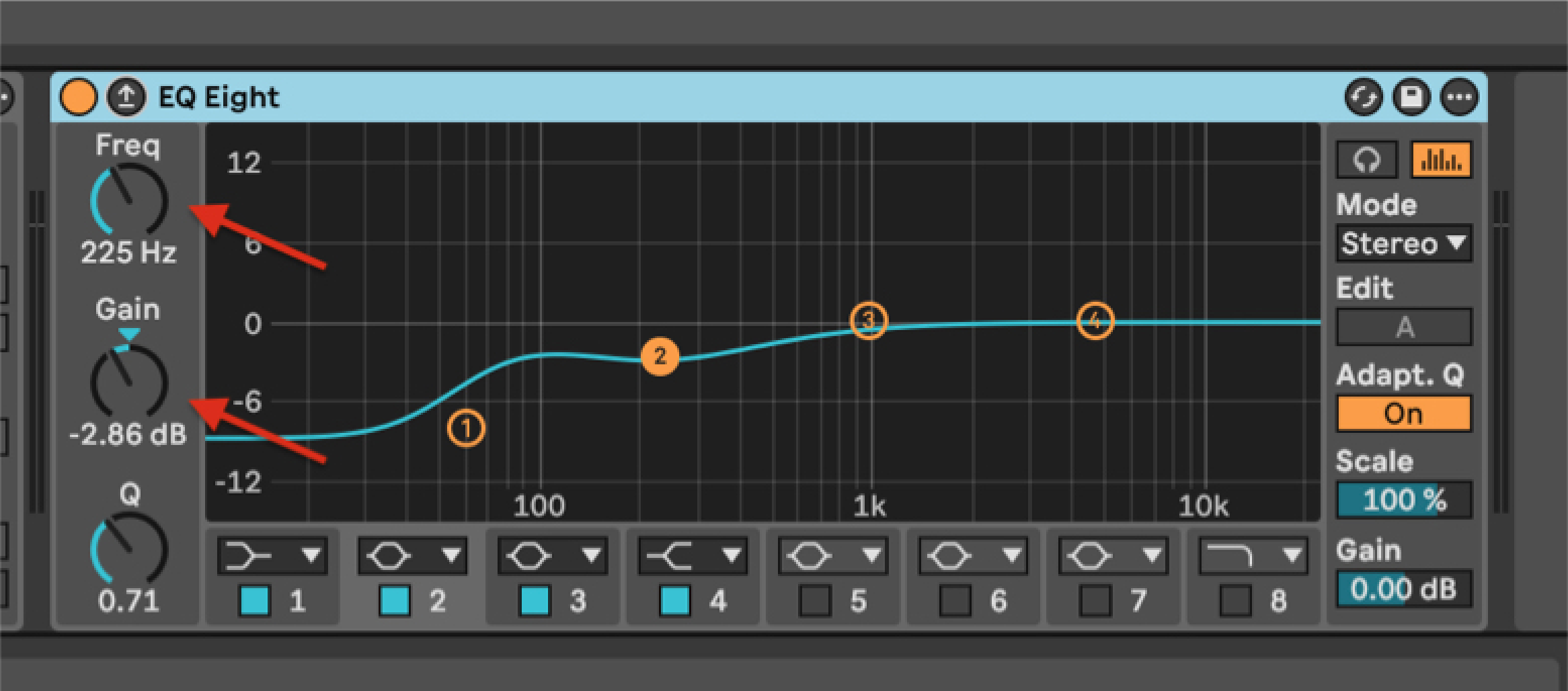

ただし、これは僕がPluginのLearn中に引っかかった落とし穴が一個だけあって、皆良くご存知のEQ Eightね、このパラメーターをLearnさせようとした際、Rotoを

Learn待ち状態にして、EQ Eightのグラフィックの方の1番をグリグリマウスで動かしたんだけど、そうするとRotoにタグ付け(?)されなくて一瞬混乱したんですよ。でも良く考えたらRotoのノブで扱えるのは1つのパラメーターだけだから、それに対してFreqとGainを同時に動かしちゃったわけだから、そりゃあまあ認識しないよね(汗)。なのでEQ EightをLearnさせる時は以下のスナップショットのノブを一個ずつLearnさせるという手順が正解でした。

優先順位の高いパラメーターをLearnで登録できるのは便利

それから、Learnモードでノブだけじゃなくてボタンの方もアサインできます。そうすれば「Analog」(Live付属のソフトシンセね)の波形をボタンで切り替えるなんて事もできちゃいます。やっぱりシンセのフィルターとレゾナンス、コンプレッサーのスレッショルドとゲイン、とか同時に触った方が作業が圧倒的に早いパラメーターってDAW使ってると結構あるし、かと言って1つのプラグインの全てのパラメーターにいつもアクセスするわけでもないので、優先順位の高いパラメーターをLearnで登録できるのは便利ですよね。

さて、LiveとRotoを組み合わせて使っている動画はYouTubeにかなりあるので、それ以外のDAWと検証してみました。僕の劇伴の仕事ではNuendoを使っている時間が圧倒的に長いのでNuendoとRotoをインテグレートさせたらどうなるか試してみました。

まず、CubaseやNuendoはMIDIデバイスに対して色んな対応ができるのでまずはどのパラメーターに対して使うのか選択に悩みますが、とりあえずTrack Quick Controlで使ってみました。僕の専門の劇伴の作曲に於いてはオーケストレーションをする時間がすごい長いわけですが、その場合Instrument TrackもオーディオもAuxトラックもパンニングに関してはProToolsと同じように左右独立してパンの調整をします。

最近のサンプリング音源には色んなマイクポジションの音も含まれているのですが、例えばデッカマイクの音を毎回左右のパン開き切って使っているかというと実はそういうわけでもなくて、左側にパンさせたい場合は右側を少しセンターに寄せたりすることはよくあるし、サンプリングライブラリーのメーカーによってマイクポジションの響きは当然違うので、左右のパンを割と狭めてさっさとAuxチャンネルのリバーブに送って整える方が自然な場合も頻繁にあるんです。そういう理由で普段も左右別々のMIDI CCでコントロールしています。というわけでTrack Quick Controlに以上の様にRotoをアサインしました。

この場合一番右のFlagsの下のReceiveとTransmitのチェックを必ず入れます。これを入れることで記録されたMIDIがRotoへ送り返されてノブをオートメーションと同じ様に動かしてくれます。

上はトラック側の設定です。

左のInspectorの一番下でQuick Controlsを設定しているのが分かると思います。上からVolume、パンの左側、パンの右側、リバーブへのセンドレベル、ディレイへのセンドレベルと設定しています。そして試しに書いたオートメーションがぐにゃぐにゃと見えると思いますが、実際もこれと同じ様にRotoのノブも動作します。他にもミュートとか、ソロとかもアサインしようと思えばできます。

この辺はRotoに限らずそもそもMIDIコントローラーの扱いに慣れていないと最初はちょっと分かりにくいかもしれません。

DCモーターの動作は素晴らしいですね。本当に使いやすいです。

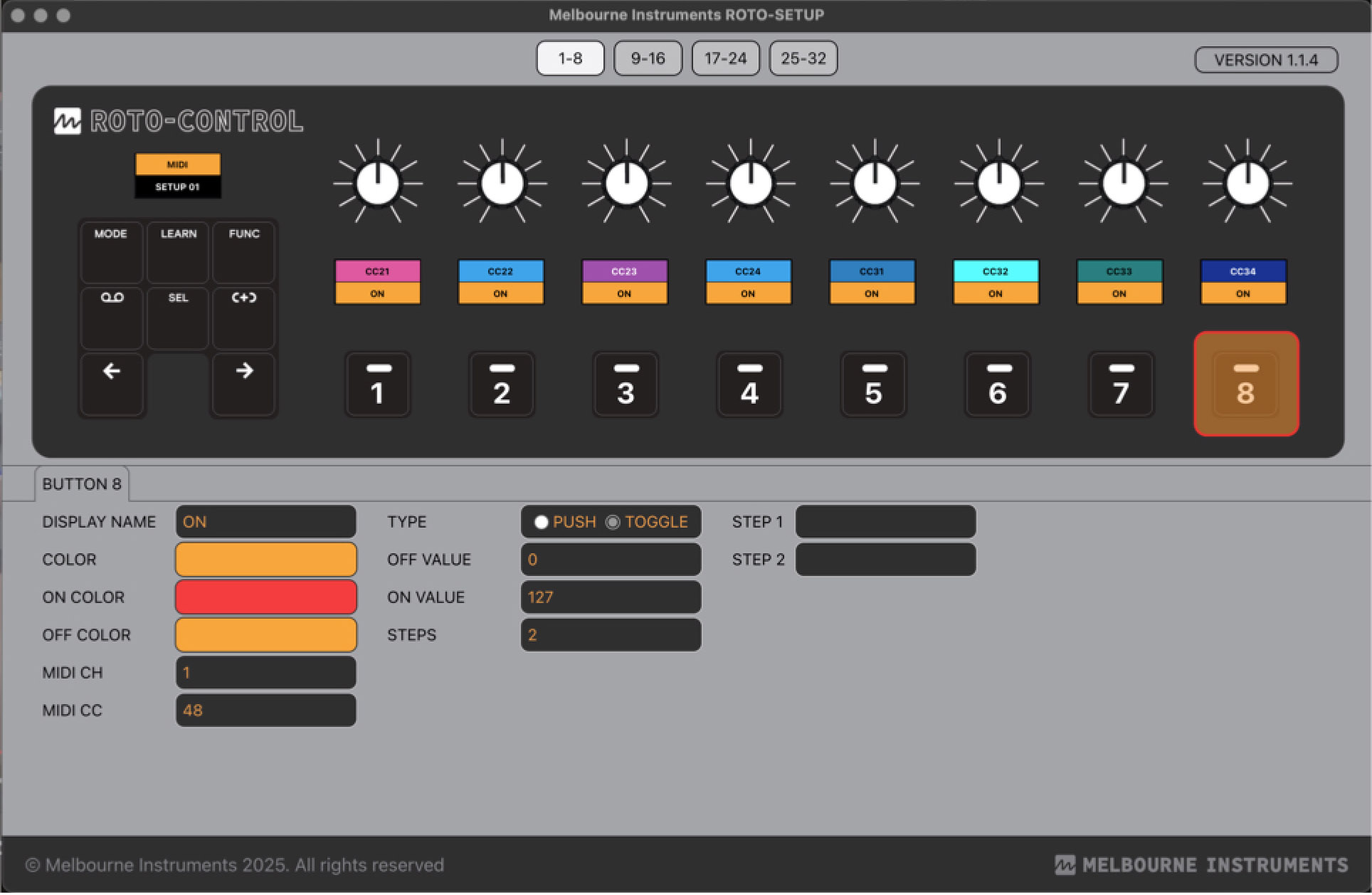

一般的なMIDIコントローラーとして使う場合は本体でもMIDI CHやCCナンバーの設定等一通りのことは可能なのですが、やっぱり無料でダウンロードできるROTO-SETUPを使って設定しちゃった方が簡単だと思います。

以上、簡単にRoto-Controlの説明をしてきましたが、やっぱりDCモーターの動作は素晴らしいですね。トルク感が重すぎず、軽すぎず本当に使いやすいです。是非ロックオンカンパニーの店頭でそのフィーリングを試してみてください。

記事内に掲載されている価格は 2025年7月11日 時点での価格となります。

最新記事ピックアップ