ケーブルの「静電容量」に注目せよ! ハイ・インピーダンスな1本目のシールドが音色を決める

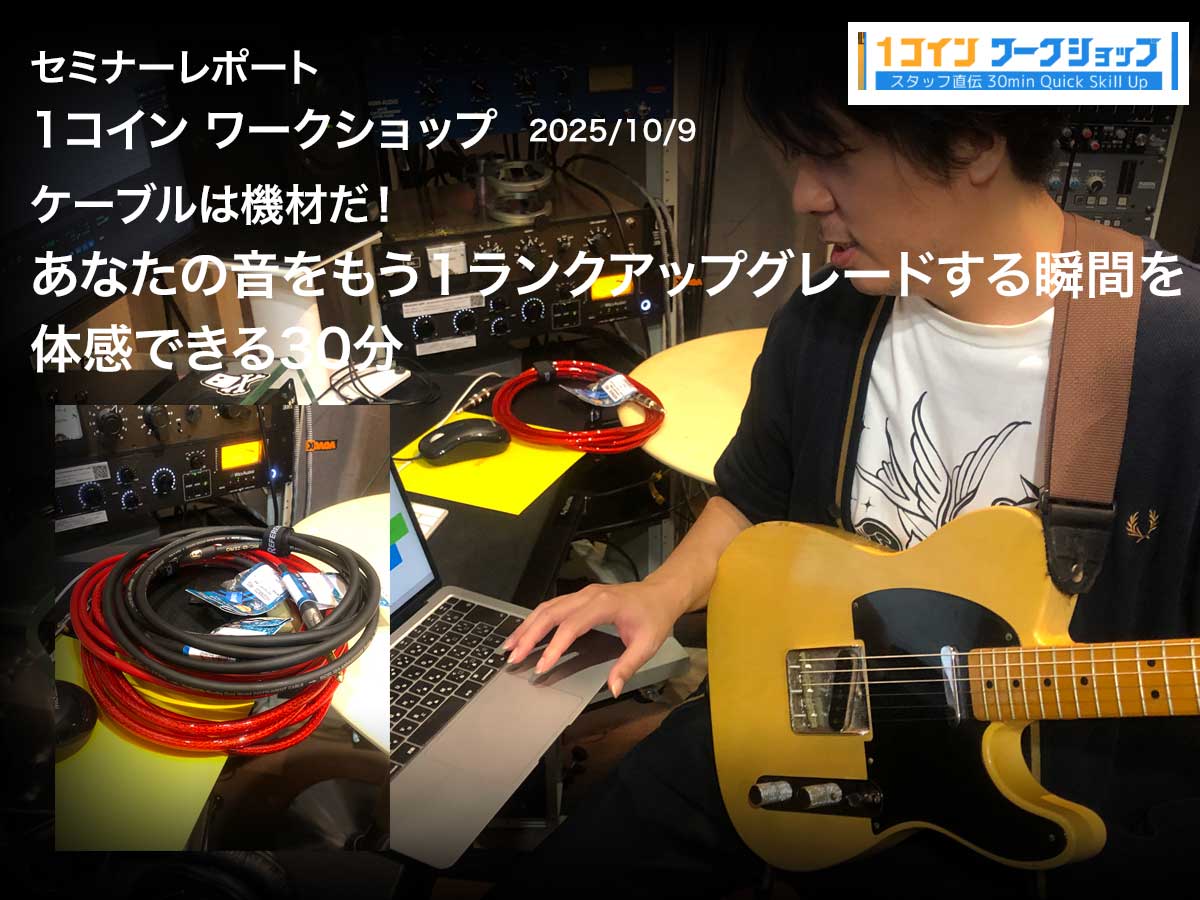

10月9日に開催された1コインワークショップでは、ケーブル選びの奥深さに迫る「ケーブルは機材だ!あなたの音をもう1ランクアップグレードする瞬間を体感できる30分」が開催されました!講師のクーパー天野は、ギターから最初の機材へ向かう1本目のシールドはハイ・インピーダンスであり、特に音色の変化が大きいと指摘。「ハイインピーダンス用のシールドケーブルのスペックは静電容量に注目する」ことについて、解説が行われました。

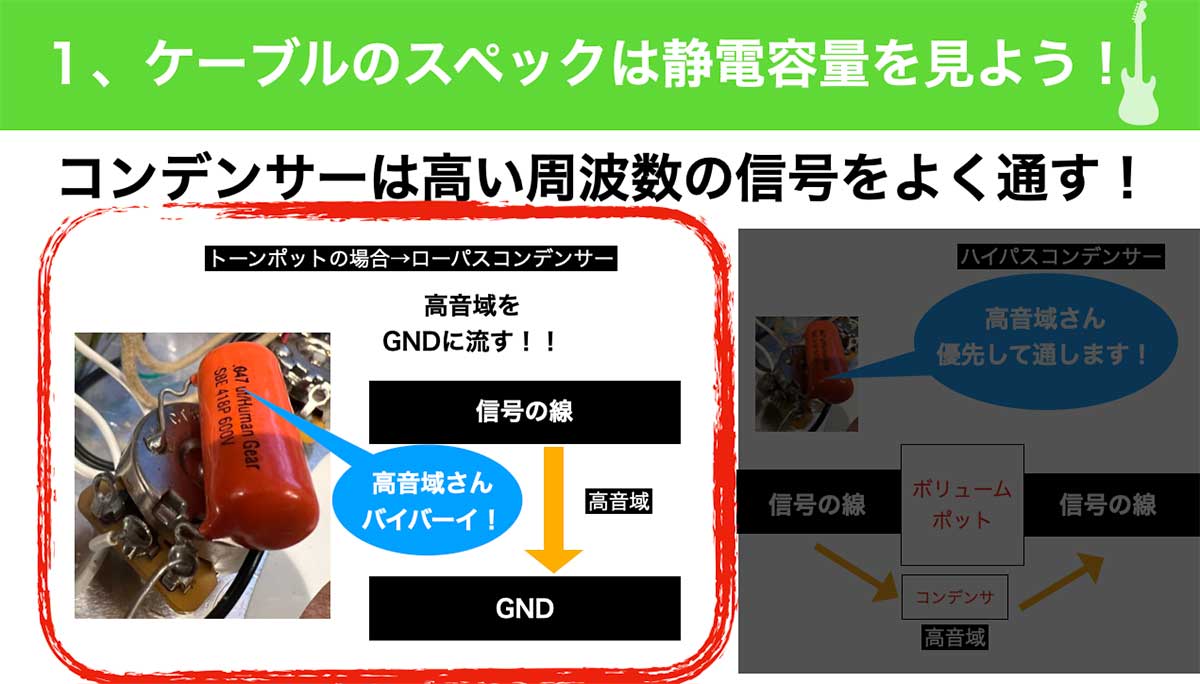

ケーブルの構造とコンデンサーの関係

ケーブルの構造そのものが音質に大きく影響を及ぼすと説明。シールドケーブルは、信号を運ぶ導線が絶縁体に囲まれ、さらにその周りをグランド用の網線が囲う構造になっています。この「導体—絶縁体—導体」という構造は、物理的にコンデンサー(キャパシタ)と同じであり、ケーブルは意図せず静電容量を持ってしまうのです。コンデンサーは、高い周波数の信号をよく通す特性があり、ケーブル内で信号線とグランドの間に静電容量が作用すると、音はこもる方向へ作用します。これはギターのトーンポットを絞って高音域を捨てる作用に類似しています。この静電容量が、ケーブルを通すことによる高音域への影響を決定づけます。

• 静電容量が高いほど、ケーブルを通すことによって高音域が減衰

• 静電容量が低いと、高音域が減りにくい(よりクリアに出る)

「音痩せ」の正体はギターとの「ミスマッチ」

「静電容量が低いほど高音域がクリアに出る」という理屈だけを聞くと、単に「静電容量が少なければ少ないほど良い」と考えがちですが、「何にでも相性があり、これがケーブル選びの面白いところ」と指摘。ケーブルがギターの音質に与える影響は、単純な「音痩せ」ではなく、ギターが求めるキャラクターとの「ミスマッチ」が原因。厚みのある音が欲しいギターで高域が出すぎていると感じれば「厚みが足りない」と感じ、高音域の煌びやかさが欲しいギターで高音域が出ていなければ「抜けが悪い」と感じるなど、ケーブルとの相性で音の印象は変わってきます。“痩せ”に聞こえるかは、ピックアップ+ケーブルで決まる共振周波数(ピーク位置)との相性が大きいです。

ピックアップとケーブルの理想的な相性

ギターの種類やピックアップ、内部回路(ボリュームポットなど)の組み合わせによって、最適なケーブルのキャラクターは異なります。

1. ビンテージタイプのテレキャスター

「ビンテージのシングルコイル(例:2.8H)。一般的には250kΩポットだが、このギターのように1MΩにすると“チャキチャキ”“ギラギラ”が強まる。低容量ケーブルなら明るさを保てるが、高容量ケーブルで少し落ち着かせたい、という選択肢も生まれます。

2. ハムバッカーを搭載したギター

◦ 2ハムバッカー(例:3~6 H(ヘンリー))で、ボリュームポットに500kΩ(一般的なハムバッカーでの使用)を使う場合、バランスは取れているが、強く歪ませる場合などにモコモコした音に感じる事がある。

◦ この場合、高音域の解放感を確保したい(静電容量が低い)場合と、落ち着かせたい(静電容量が高い)場合があり、目指す音の方向性によって選ぶべきケーブルは変わってきます。

実際に数本のケーブルで静電容量を実際に測定した結果を示し、特にベース用ケーブル Reference Cables RIC-01 BASS は静電容量が最も高いことや、その他にReference Cables RIC01E-REは非常に低いことを紹介。実際にアンプにプラグインしたところ、聴感と静電容量の多寡が見事にリンクしました。これは、各ケーブルが意図的に特定の音質キャラクターを作り出していることを示唆しています。(※聴感は容量に加え、素材や構造の違いも寄与します。)

最後に、「シールドケーブルの先までをギターだと思って、ギターごとのデフォルトのシールドケーブルを選んでみる」というアプローチを推奨し、静電容量というスペックに注目すると、ある程度のキャラクターの予測が可能になると述べ、今回のセミナーを締めくくりました。

1コインワークショップは毎週木曜開催中!

https://www.miroc.co.jp/rock-on/1coin_workshop_schedule/

今後のメニュー

記事内に掲載されている価格は 2025年10月10日 時点での価格となります。

最新記事ピックアップ