上質、迫真をコンセプトに、妥協のない高音質を追求したバーチャル楽器音源ソフトウェアシリーズ PREMIER SOUND FACTORY®

いつでも気軽に自宅で使える最高の音源を提供したい。最初から上質な音を使う事で、もっとクリエイティブな所に作家のエネルギーを集中してほしい。流行り物ではなく、いつの時代も変わらない「普遍」の音、プロ仕様として満足の行く音源を作りたい。そうしたエンジニアichiro氏の強い想いから、20年間の音楽活動の中で、市販音源に足りないもの、ハイエンドな音楽制作に必要なものを研究し続けたエンジニアが、アナログ、デジタルの知識、ノウハウを活かしたトッププロ仕様の音源を世に生み出しました。

スペック競争など意に介さず、音だけに徹する愚直とも思えるエンジニアichiro氏の一貫した哲学と、独自開発の企業秘密も含めた無数のテクニックが音に集約されている PREMIER SOUND FACTORY シリーズの魅力を、Rock oN スタッフPD安田のレビューと共にお伝えします!

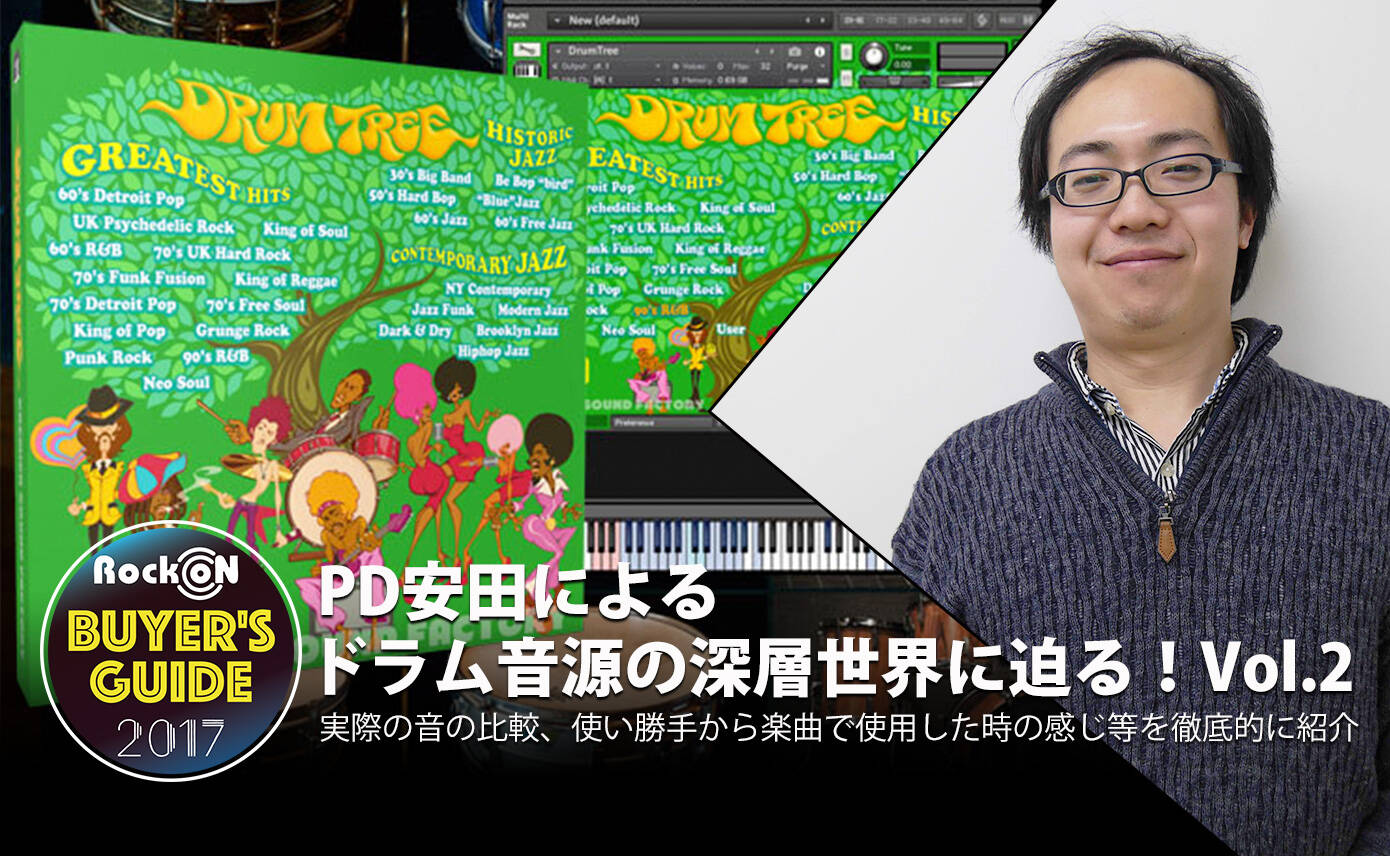

Buyer’s Guide 2017 PD安田によるドラム音源の深層世界に迫る!Vol.2 : PD安田

ハイエンドな音楽制作に必要な音を20年追求し続けた現役エンジニアが生み出した、プロ用ソフトウェア・ドラム音源 Drum Tree。キュートなデザインとは裏腹に、音源としては異例なまでに太く強い音エネルギーを持っています。最初からマスタリングまで音が磨き上げられている事により、ユーザーはEQ、コンプは一切必要なく、ただ鳴らすだけで理想のサウンドが得られます。楽曲イメージに劇的に影響を与えるドラムだからこそ、ドラム音源選びで楽曲のカラーは決まります! ドラムを制するものは音楽を制す!

PD安田による「ドラム音源の深層世界に迫る!」

「こんな音源待ってました!と声を大にして言いたいドラム音源です」

この音源は開発者でもあるICHIRO氏が追い求めた究極なサウンドとなっており、ただ良い音ではないサウンドがここに!あります。私が思うには試聴するだけでは無く、実際にDAWで打ち込んで頂くと、今までと違う全体の仕上がりになります。とにかくサウンドが馴染んでくれるのが素晴らしいです。

これまでドラム音源と言えば、ドラムの写真があって…そしてチューニングや、エフェクトシンバル、カウベルなどなど拡張の機能は満載でした。しかしDrum Treeは、KONTAKTベースの音源となっており、立ち上げの段階で「プリセットが表示されているだけ」の状態と、非常にシンプルになっています。今回私がチョイスしたのは「Brooklyn Jazz」で、理由はキックとスネアのサウンドにビビッと来たからです。

続いて、個別の音色も少し自分好みに仕上げましたが、Mixerの画面も最初の画面と同様にシンプルでしかもGateつまみにLocutと「これで十分」感になっています。確かにJazzキットのキックって、余韻部分が欲しい要素でもあるのですが、だいたい長すぎて使いづらいですが、まさにこのGateつまみあれば、ちょうど欲しいところまでのタイトさを演出できます。

最後に1キットに対しての配置されている個々のサウンド内容ですが、最初のプリセットで音色を変えることにより、演奏できる内容も変わってきます。例えばBrooklyn Jazzではスナッピーの効いたスネアサウンドと他に、”外した”状態のサウンドも(D3、E3)入っております。他にもハイハットのベロシティで、通常はクローズの場所でも、127近くなるとオープンなサウンドに変わったりと、驚きも潜んでいます。

ICHIRO氏も言ってましたが、とにかく無駄な要素を減らしてドラム本来のサウンドを引き出している「ドラマーが感じ取れるクオリティー」がここにあると。確かに…是非、こういうサウンドを求めている方、そして今回紹介仕切れませんでしたが、贅沢なサウンドが他にも収録されているので、是非チェックしてください。Drume Treeのおかげでデモ曲もサクッとできてしまいました。(2017年3月17日レビュー)

PD安田のためによるドラム音源のデモ曲

96KHz/24Bit

ドラム音源:PREMIER SOUND FACTORY Drume Tree

ベース音源:Ample Sound Yin Yang

ピアノ,ギター音源:Roland JUPITER-50

Drum Tree 制作エンジニアコラム – ハイレゾである事より重要なこと—So Ichiro氏—

例えば自宅のニアフィールド・モニターで仕事をする時、いつも困るのがスピーカーの再生可能範囲を超えた超低音の取扱いです。アグレッシブな音楽にしたくても、サブウーハーに突っ込む量を想像だけで適正バランスを構築するは困難です。

その様なバスドラの音色作りや、オフマイク、トップマイクの混ぜ具合、位相管理などは本来エンジニアの専門領域であって、作家さんにとってどうでも良いテクニック、ノウハウを補うのが、我々エンジニアの役割だという想いが常にあります。

ましてや音をアレコレこねくり回さないと成立しない音源など、本末転倒です。実は大量にインサートしているEQ、コンプのほとんどは、不完全な音源の修復のために行っているのです。しかも毎曲。その事に気がついてから、作家に無駄な時間をとらせず、楽曲制作にシンプルに専念して頂ける、素質の良い音源を創る必要性を強く感じて来ました。

Drum Treeはもちろん96kHz/24bitで収録されていますが、ハイレゾである事よりもっと重要なのは、実際の楽曲のミックスダウン、マスタリングのプロセスの中で、「楽器」として本当に望み得る最高の状態であるか?という事です。

複雑なオケの中に混ざった時にも、音楽の土台としての存在感を失わず、例えフェーダーを下げても楽曲の迫力、躍動感、グルーブ感をたっぷり演出してくれる芯のある音。ソロで聴いた時のカッコ良さよりもむしろ、こちらの方が重要である事は、ベテランの方ほど良く知っています。

ただロードすればパーフェクト。後処理不要、最終段まで理想の音質と存在感。それこそが目指すべきバーチャル音源の姿であり、それを実現するのが渾身のサウンド・エンジニアによる音源メーカーたる我々の使命だと信じ、一年半の歳月をかけ一切の妥協なく作っていきました。

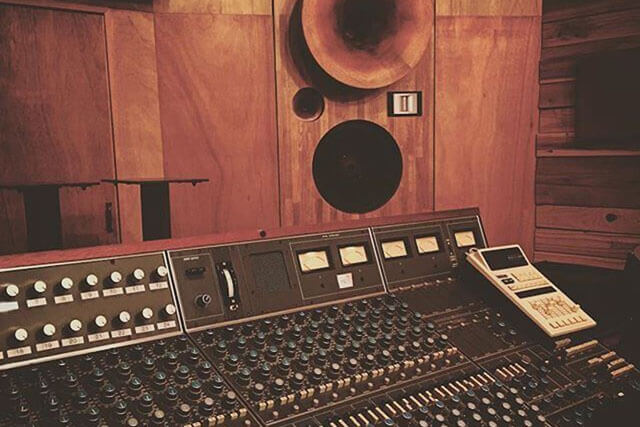

例えば、プラグインよりもアナログのアウトボード実機で処理する方が音に優位である事は、多数のエンジニアが証言しています。Drum Treeの技術的ポイントはたくさんありますが、私が最も上質と信じるハードウェア、アウトボードのみを使って贅沢に音作りをしている事も、その一つに上げられます。(本来のスタジオ・レコーディングでは、同時に他の大切な音もたくさん録るので、ドラムにここまで普通は出来ません)

Drum Treeがマスタリング済みというのは、私がユーザーに代わってEQをこねくり回したという意味ではありません。アナログ、デジタル両域において音エネルギーを一滴も漏らさぬ無数の努力の積み重ねが、結果として圧倒的解像度、鮮烈な位相などと表現される最良の「素材」の収穫を実現し、余計な味付けを必要としない、素の素材のままで一番美味しく味わって頂ける音を封じ込めた、という意味でもあります。

20年間、数千曲のミキシング、マスタリングの経験を通じて、そのような夢を実現した市販ドラム音源に私は出会った事がありません。今まで無かった超強力なブッチギリのドラムが欲しい、という想いがDrum Treeを開発した最大の理由です。独自の技術や企業秘密の特殊な録音方法も含め、私の知る限り現代の最高品質を目指し、ありったけの情熱を注いで丁寧に収録しています。

Drum Treeは、経験のあるエンジニア以外は、本当にEQ、コンプを入れずにお使い頂くとマスター段までベストコンディションが得られるはずです。

“Greatest Hits”フレーバーを貴方の曲に

楽器名ではなく、欲しいドラムのテイストを選ぶ

26ジャンルの典型的なドラムサウンドを収録。さらにスネア41種、シンバル67種、185ピースのバリエーション、8,000サンプルもの膨大なコレクション(17GB)

Drum Treeはジャンル名をクリックするだけです。求める音を瞬時に、直感的に、的確に呼び出す事が出来ます。情熱家のエンジニアとドラマーがタッグを組んで、各ジャンルに具体的なリファレンスを一つ定め、途方もない時間と費用をかけ、先人の匠の技をジャンルごとに追い求めました。

なぜ、歴代のメジャーな音を並べたのか

製造年や楽器の材質、ブランド、モデル名より、音楽クリエーターにとってもっと重要な事は、ドラマーとエンジニアが「どこを目指して」ドラムの音作りをしたのか、という事です。Kick一つにしても、ロックなら厚いギターの壁の中からきちんとビートが聴こえてくる、バスレフの圧、風を感じるようなスピード感が欲しい所ですし、音数の少ないネオソウル、R&B系ならば重低音の効いた、柔らかい音が望ましい。往年のJazzサウンドならばキック単体の迫力より、ドラム全体としてのリアリティ、一体感が伝統的です。

ドラマーのチューニングのさじ加減、叩き方もジャンルによってかなり違います。音処理の方法は無限ですが、いつの時代も変わらない、多くの人が求める普遍的なドラムサウンドをジャンル分けし、整理していくと、約20種に分類出来る事が分かりました。他のあらゆる派生したイメージにも、ここから近づける事が出来るであろう、ベーシックな音を網羅したつもりです。近年のデジタル・レコーディング技術は格段に品質向上していると実感しています。2010年にリリースした前回のドラム作品「Drum Premier TAPE」では全てStuderの24chアナログテープに録音しましたが、今回は敢えて一貫して96kHzデジタルで行く予定でした。しかしいくつかのジャンルはどうしてもテープの質感が必要と判断し、それらはテープに録音しました。

Greatest Hitsは多くの人に愛され、後の音楽家の音作りに大きな影響を与えました。そのため各ジャンルの代表として、皆が良く知るメジャーな音を一つ決めて、音作りのリファレンスにしています。しかし過去の音をコピーするのではなく、何をもってその質感、テイストを決定付けているのかを重視し、古いタイトルは汚した音で録るのではなく、テイストを活かしながら現代の最新録音技術でブラッシュアップした、「カッコイイ音」をビシっと録る事を目標としました。

Drum Treeは44.1kHz、48kHzでももちろん使えますが、ぜひ96kHzセッションでお試し下さい。サンプラーの自動コンバーターが介入しないオリジナルの澄み切った音は、別物です。

マスタリング@PREMIER Studio。眩しい太陽の様なインスピレーションをたっぷり浴びながら、クリエイティブな作業に専念して下さい。

せっかくこだわってアナログで音を作っているので、何か特別な意図が無ければ、むしろドラム単体に対するプラグインの後処理は、何もしないのがベターと思います。

昔っぽくわざわざ音を汚す様な真似は、作者のポリシーに反します。特にデジタル領域では最新・最良の技術を惜しみなく投入しています。ADCはマスタリングだけでなく、録音においても複数台のLavry AD122-96を採用しました。

中には30本もの真空管を経由しているKitもあります。写真はいくつかのビンテージ・キットに使った、Western Electric真空管のオリジナルカスタムBOX。これがまた一段、音に深みを加えてくれます。でもこれはほんの一例。

ただのスネアだけでなく、シンバルを載せたり、タンバリンを載せたり、エフェクトショットもたくさん収録。Jazzキットには使い切れないほどのブラシワークも、2オクターブの鍵盤域にビッシリ配置しています。もちろん全てラウンドロビン付きで。

PREMIER SOUND FACTORYから新しい音源が出たぞ!PIANO Premier “at first light”

さてみなさん、Drum TreeやShakuhachi、KOTOでお馴染みのPREMIER SOUND FACTORY社から待望のピアノ音源が新発売となりました!

音源といえばちょっとエゴもありますが、PD安田がバッチリレビューを述べていきます。店頭や自宅で弾いてみた感想は・・・良かったです!

なぜ良かったのかまとめていきますので、ぜひご参考ください。

こういう音が欲しかったぞ!

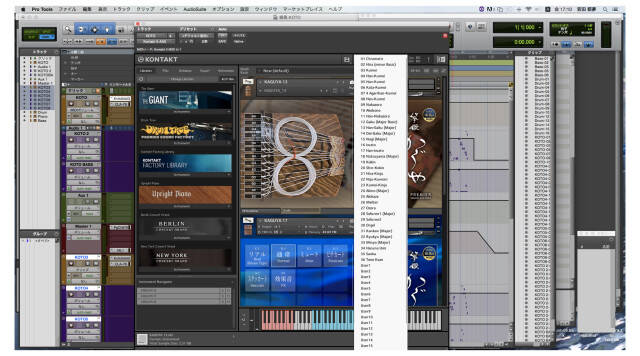

先に試聴の音源をUPしてみました。今回の曲構成を先に説明すると、ピアノは当然ながら” PIANO Premier “at first light”をメインに、ドラムは同社のDrum Tree”Jazz Funk”で、ベースはAmple SoundのYing Yangモデルを使用しています。

細かい話ですが、私は打ち込みの際はサスティーンペダルは最初しか使用せず、MIDIのノートの長さでコントロールしております。理由は特にありませんが、最初に引いて打ち込む際にペダルを使用し、そのままサスティーンのオートメーションの微妙な小節ごとのペダルを切るタイミングを編集するのが面倒くさいため、結局サスティーンは全てカットし、MIDIノートの長さをマニュアルで調整しております。

そんなことはさておき、聞いていただければ分かる通り、かなりピアノが”そこで鳴っている!”感が半端ないです。

もっと言えば、余分な残響がなく、非常に使いやすいです。

しかもダイナミクスも細かく、強弱のニュアンスをドライに聞かせられる音源はおそらく他にはないかと思っております。

ちなみに強いていうなら、ステージピアノのいわゆる実機(Roland、YAMAHA、KORG、NORDなど)なら、こういったドライ感のあるサウンドは演出できたりしますが、ソフト音源でとなると…でした。しっかり強弱に対してのピアノの振る舞いがしっかり考えられて作られているだけありますね、素晴らしいです!

なおここまでドライなサウンドを聴いてしまうと、「他のピアノ音源は、なぜか作られている..?」的な感じになります。もちろんそれはそれでいろんなメリットがあるので、使いどころによって分けていきたいと思います。” PIANO Premier “at first light”は基本的なサウンドを演出してくれるので、今後はこれを基準に組み立てをオススメしたいです。ただあまりにもいいサウンドなので、シンセチックなニュアンスが欲しい方は、別の音源がいいかもしれません。

シンプルかつ、わかりやすい表情を演出するサウンド!

続きまして” PIANO Premier “at first light”の概要を説明します。

まずこちらの音源はKOTAKTベースで動かすサンプル音源となっております。KONTAKT 5.7.1以上のバージョンが必要になりますので、あまり古すぎるOS、KONTAKTバージョンをお使いの方は、更新をご検討ください。そしてKONTAKT Playerでは動作せず、少なくともKOMPLETE 9以降の通常版が必須になりますので、ご参考いただければと思います。

今回の” PIANO Premier “at first light”はLibraryから読み込みではなく、Fileから読み取る方式になっております。13GBとそんなにがっつりな重さではないので読み込みも軽めで割とサクッと使用可能です。インターフェースも主にはペダルノイズ(ペダルノイズはちょっと上げておきたい!)を中心にダイナミックレンジの幅、共鳴感の調整(正直デフォルトが使いやすい!)さらにリバーブの調整が可能です。ペダルの音がしっかり入っているなら、積極的にサスティンペダルは使いたいですね。

ピアノ音源は弦の長さや、メーカーの違いなどなどその音のキャラクターはいろんな要素が絡んできており、一概にこんなシンプルでいいのか?と思いがちですが、これぐらいの音がしっかり形作られていれば、エディットは不要なのかもしれません。

そして右上にはCrystal、Vintage、Stageと並んでおります。今回聴かせたデモはCrystalがメインです。なおVintageはその名の通りモノラルで、Stageは客観的な位置付けでのサウンドになっておりますが、Vintageのモノラル感は、今ではなかなかこうな風に気軽に綺麗に使用できないので、これは贅沢かなと思います。

最後に味を加えたいリバーブ機能

あえて最後にレビューしたいこの機能。デモ曲では最後の方で「Space Echo 2」を利用しております。ディレイ感がある感じでなんか使えるかなとおもいつつ。そしてメインの冒頭ではStage Aをほんのり上げております。なお今回も「琴姫かぐや」でお馴染みのLunar Kaguyaというロングリバーブも入っております。エフェクト的に色々加工もしていけば、もっと他にない音が作れそうです。

そしてメーカのページにも書いてある通り、Drum Treeとの相性は確かに抜群で、嫌味のない残響がなく、本当にアンサンブルしている感じが、”特に何もいじらなくても”出てきます。加えてAmplesoundのBass音源を使用しておりますが、ベースのリリースポイントもおかげでシビアに詰めないと、間抜けな感じになってきます。かといってタイトすぎても微妙ですので、これはぜひ試してみて欲しいところです。

また先ほどのサスペンションの件でもそうですが、ピアノもリリースするポイントが、聴かせる上でやはり重要な要素と思います。PIANO Premier “at first light”では、余韻さえも演者の表現を偽りなく再現されてしまいますので、手に入れた方は、ぜひリリースポイントも細かくいじってみてください。

ここまで聞いてみて、本当にありそうでなかったサウンドだと思いました。PREMIER SOUND FACTORY社曰く、「今回はSteinway Q-180ですが…。むむ??」という感じらしいので、是非これからも素敵な音源を期待していきたいと思います。

以上、PD安田令和最初のオススメ音源でした!是非ご検討いただけましたら幸いです。(2019年12月13日レビュー)

PREMIER SOUND FACTORY「Shakuhachi Premier G」発売開始!

秋といえば…花粉の秋ですね。春の花粉で苦労されている方も多いかと思いますが、実は秋も空気が乾燥し始めるので、鼻炎に悩まされることも多いのではないかと思います。そんなPD安田です。

本日紹介するのは国内メーカーでもあるPREMIER SOUND FACTORYからnative Instruments KONTAKT対応音源として「Shakuhachi Premier G」が登場しました!音質に定評のあるPREMIER SOUND FACTORY社の音源ですが、KONTAKTの機能に沿って、キースイッチによる演奏パターンの切り替えが可能で、さらには尺違いの音色は画面上で切り替えが可能と、使い勝手も工夫されている音源となっております。

それではPD安田も触ってみての感想とともに、実際に音色を聴いて行きましょう!

PREMIER SOUND FACTORY特有の扱いやすい操作性

前回の琴姫かぐやの様に、見やすい演奏方法の切り替えボタン(キースイッチに対応)が備わっており、演奏時にリアルタイムで切り替えが可能です。今回のデモ曲では慣用奏法を選択しMIDIを打ち込んでみました。ここで実際に演奏打ち込みをして思いましたが、ベロシティにより癖のある奏法に切り替わりますので、リアルタイムで演奏する際は気をつけて打ち込みたいですね。でもここぞという時に強く弾けば自然なニュアンスが演出できますので、慣れればかなり重宝する音源かと思います。実際にフルートの様な後ろで鳴らしておきたい楽器がある際は…このShakuhachi Premier Gがかなり使えるんじゃないかと思います。雰囲気的にも(もちろん音質も全然違いますが)

そしてメーカーのページでもある様に、実際に息を吹いて演奏する楽器なので、ロングトーンは各音4秒でループなしとのことです。しかし、デモを作って「しまった!」と思ったのが、”メロディの切れ目がずっとない”というところで、完全に人が吹くには引継ぎなしの曲に仕上がっております。その中でも29秒目ぐらいにロングトーンを1音鳴らしておりますが、ボリュームコントロールなしにムラのある演奏が確認できますので、是非チェックしてみてください。

充実したエフェクトのパラメーター

さてさて「Shakuhachi Premier G」からついているパラメーターで面白いと思ったのがReduction Levelという項目で、実際にダイナミクスの幅が広いので、このReductionで抑えることができます。楽器が少なく、ほぼソロのときはそこまでReductionは気にしなくてもいいのですが、ある程度の楽器がありアンサンブルをしたいときは上げておくと主張も和らいでなんて調整も可能です。でもでも、尺八をアンサンブルで和音を作ろうとすると、実際にそれぞれの音色にムラがあるので尺八はやはり1本なのが理想的な楽器なのかなと思っております。Driveの歪みも加えることも可能で、絞り切りではHard部分においてはOFFとのこと。

続いて、個人的に面白いと思ったのがマイクの種類の変更で、コンデンサーとダイナミックマイクの切り替えが可能です。コンデンサーにすると息のニュアンスが細かに表現され、ダイナミックでは尺八の音色がメインになる印象にあります。今回は尺八がメインなのでコンデンサーにて作っています。

諸々機能も充実しておりますが、ここで尺八という楽器について調べながら打ち込んでみましたが、なかなか和音で伴奏を作る(フルートで、1st、2nd,3rdを意識する様な)感じで行くと、音程によってはだいぶ音色の違いが出る楽器なんだなと気づきました。だから尺八メインの曲ってソロが多い様な気がしますが、もっとベロシティを意識すれば、4重奏など挑戦できると思いますので、手に入れた方は色々なアイデアを出してパフォーマンスしてみてください。

いかがだったでしょうか?尺八って馴染み深い音色であり、需要も結構あるかと思いますが、ダンス系の曲やエフェクトでガツガツに遊んでネタとして加えるのもいいですし、何よりも息遣いの深い楽器って音源としても少ない分野でもありますので、工夫次第では面白いアイデアが生まれると思います。是非是非レパートリーの一つとして触ってみてほしいです!(2018年10月25日レビュー)

PREMIER SOUND FACTORYの注目音源「箏姫かぐや」が登場!ハイクオリティの音色を確認

皆さん2018年も始まりましたが、楽曲制作捗っておりますか?PD安田はいい加減、Key Gから脱却したいと思っております。今年はB♭とか、吹奏楽でもできそうな曲に挑戦していきたいと思います。

さて、この度紹介させて頂くのは「Drum Tree」でも話題を呼んだPREMIER SOUND FACTORYから新しい注目の音源「箏姫かぐや」がいよいよ発売となるとのことで!どんな感触なのか、使い勝手も含めて早速デモ曲を作ってみました!ということで、まずは確認してみてください。

1)音質には影響させない!トコトコんこだわったサウンドクオリティ

まず初めに箏姫かぐやには13弦、17弦タイプ&フレーズ集が用意されています。そこで13弦のベーシックに立ち上げて、弾き始めると…一番のポイントは何と言っても弦の響きを増幅させる甲の深み。これを音源にするのは収録サンプルもそうですが、ICHIRO氏の録りを含めた音へのこだわりがよくわかります。太さだけではなく、豊かな倍音と響きのニュアンスは日本楽曲に留まらず、ぜひどんなジャンルでもガンガン活用して頂きたいです。

まず初めに箏姫かぐやには13弦、17弦タイプ&フレーズ集が用意されています。そこで13弦のベーシックに立ち上げて、弾き始めると…一番のポイントは何と言っても弦の響きを増幅させる甲の深み。これを音源にするのは収録サンプルもそうですが、ICHIRO氏の録りを含めた音へのこだわりがよくわかります。太さだけではなく、豊かな倍音と響きのニュアンスは日本楽曲に留まらず、ぜひどんなジャンルでもガンガン活用して頂きたいです。

そしてDrum Treeと同様に、音源の構成はシンプルで、立ち上げたすぐには双方のボタン(キースイッチにて切り替え可能)があり、マイキングの「Stereo」と「Center」のレベル調整。

さらにさらにReverbの項目ですが、デフォルトではコンボリューション・リバーブが選ばれていますが、何と言ってもすごいのが…「Lunar Kaguya」というロングリバーブが用意されています。

ちなみに、後ろでアルペジオのように演奏しているサウンドには「Lunar Kaguya」の1番をガンガンに使用してみました。全然邪魔しないリバーブなので、びっくりです。

本当はバンドっぽくピアノとかも混ぜてみたかったのですが、これで完結したというのと、琴のクオリティだけでも十分な濃厚さがあるので、ベースとドラムの3ピースです。そんなインストバンドあったらいいですね。

2)直感的でアイデアも浮かぶ要素満載の機能!

前述で述べたのは表の奏法などパラメータ関連がありましたが、違うタブの「Scale」に行くと、ここではお琴の高域部分を拡張できる機能が搭載。普通は13弦なので、音階は決まってきますが、欲を出して欲しいトーンを決めることも可能です。そこでさらにですが、スケールプリセットも36個用意されており、しかも琴のイラストから1部だけトーンを変えることができます。(ユーザープリセットとして保存も可能)

前述で述べたのは表の奏法などパラメータ関連がありましたが、違うタブの「Scale」に行くと、ここではお琴の高域部分を拡張できる機能が搭載。普通は13弦なので、音階は決まってきますが、欲を出して欲しいトーンを決めることも可能です。そこでさらにですが、スケールプリセットも36個用意されており、しかも琴のイラストから1部だけトーンを変えることができます。(ユーザープリセットとして保存も可能)

Key Gの曲はいい加減…って言いましたが、結局デモ曲で選んだプリセットは3つの構成で「33,Minyo (Major)」「36,Tone Kaze」「28,Sofuren1 (Major)」でしかも一部F#を加えている(主線の琴)とルールから逸脱したデモ結果となっています。あえてクロマチックは使用しませんでしたが、やはり音が続いて行くときの共鳴感などはプリセットのスケールを選ぶと全体の響き感に影響してきます。

ただ、いろいろプリセットを選ぶ中で、琴をメインに作ってみた感想として、縛りのある音階の中から作り上げるのはなかなかやりがいがあるのと、作曲においてもいい勉強になります。日本の伝統的な曲を参考にしつつ、ベースの音の動きを踏まえて、その上で琴がどう乗るか。是非、琴を主体とした楽曲作りをやってみて欲しいですね。

話が脱線しましたが、スケールのプリセットが選択できるに加えて、琴姫かぐやの素晴らしいのはトレモロ(F#,G#,A#)がトップノートと同音が自動的に配置されます。奏法の項目にもトレモロはありますが、通常の奏法からでも簡単にトレモロを入れて行く且つ、別の音を加えて行くことができます。しかし演奏者ならではの弾き方やテクニックがあるのかと思いますので、もっと研究は必要ですね(押し離しとかの入れ方など、おしゃれな聴かせ方はたくさんあるはずです)

3)MIDI打ち込みの試行錯誤

さて奏法がいくつか用意されておりますが、これらはキースイッチで切り替えが可能です。MIDIの打ち込み方はきっと人それぞれかと思いますが、奏法を変えたい手前に打ち込めばもちろん瞬時に切り替わります。特にですが、押し離し,すくい爪,後押しなどなど、結構部分部分に使用したい奏法が時と場合によって必要になってきます。触ってみて思いましたが「1本だけでは無理!」なので、KONTAKTでMIDIチャンネルを分けて複数立ち上げて使用するとベストかと思います。ちなみに重さに関しては、比較的軽い動作なのではないかと思います。

そして、通常の弾きでメインになるのは爪での演奏ですが、ベロシティによってピッキングのニュアンスが変わってきますので、しっかり音の強弱も加えていきたいところです。今回のデモでは100を基本として打ち込んでいますが、強調したい部分は127に、完全に弱い部分は57ぐらいになっています。弱くしても強弱はありつつ、音が見えてくるのはやはりいい音で収録されているからが理由ではないかと思います。

とここまで、実際に触ってみて作ってみて感じた事を書いてきました。やはり琴に関してはこの音源を機に楽器の知識と、スケールから編成のパターンなどいろいろ知っておく、調べておく必要があるかと思います。なので、皆さんも琴姫かぐやを導入したら、是非調律も合わせて、与えられた枠の中で作ってみてください。

さていかがだったでしょうか?PREMIER SOUND FACTORY社の音源はクオリティはもちろんだが、何よりも操作性がシンプルで、しっかり使う人のことを考えられている設計になっているのが今回も改めてわかりました。まだPREMIER SOUND FACTORY社はこれからも新しい音源を開発して行くとのことなので、是非次回作も期待をしたいところで、またもともと扱っていた音源達も是非当店でも取り扱えるようにしていただきたいと思います!皆さんもぜひこの機会に挑戦とともに、導入をご検討ください!(2018年2月16日レビュー)

記事内に掲載されている価格は 2020年9月7日 時点での価格となります。