みなさんこんにちは。そろそろ半袖な時期に来ましたね。いかがお過ごしですか?

その原音忠実&高透明度サウンドで高い評価を受けているSym⋅Proceedブランド。今回はその待望の最新機種にして発売したてほやほやの「SP-MP500」をレビューします。

個性豊かなブランドがひしめき合う500シリーズマイクプリ界において「SP-MP500」の真の魅力とはどこなのかを探るべく、今回は様々のブランドから私PD安田が厳選した8機種とのガチンコ徹底比較という形で、サウンドの違いや使い勝手をズバリコメントしていきます。いや〜久しぶりに大規模レビューをやったのですが、こうして並べて聴いてみると自分の中でのそれまでの印象がガラリと変わりますね。

それでは早速いきましょう!

今回の比較に使用した機材はこちら!

今回はRock oNスタッフの名ギタリスト、クーパー天野のアコギを収録しました。

収録したサウンドを聴きながら、皆さんもその違いに着目してみてください。

Sym⋅Proceed待望の新製品!SP-MP500

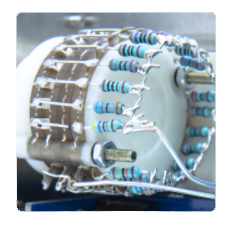

まずこちらから聴いていきましょう。その前にまだ製品についてご存知ない方はこの写真をみて下さい。

製品説明でもありますが、マイクプリのステップゲインの中身はこのように固定抵抗がびっしりと、それぞれにしっかりはんだ付けされております。極限までにピュアなサウンドを求めるべく、作りに対して一切の妥協を排す。そんな説明を見ているだけでもサウンドが想像できそう…なマイクプリになっております。

SP-MP500では、+66dBの段階ステップ式ゲインつまみになっております。+3dBずつのレベル調整が必要になり、本来ここでアウトプットトリムなどがあると、もうすこーし微調整も可能かなと思いますが、そんな事は気にならないくらい、ズバッとレベルを決めることができました。

本題のサウンドですが、聴いてわかる通り、アコギらしい中低域、高域の綺麗さがしっかりとキャプチャーされております。他のマイクプリと聴き比べるとわかりますが、特に木箱の箱なりのこんもりする部分が良く見える感じで、中域から中低域の感じが分かり易いかと思います。ちなみに、SP-MP500はこのマイクプリ比較で一番最後に収録しました。(9Take連続して録りました)また、バッキングに移っても、率直に「本来アコギってこういうサウンドで聴こえてくるよね?」という印象ですんなりと全体が見えてくるのがこのSP-MP500の特徴ではないかなと思います。他の音を聴くと、このSP-MP500だけ音に脚色が付いていないのがよく分かるかと思います。

とにかく操作は他の全機種と比べても非常にシンプルなので、「今日は何で録ろうか…まずはSP-MP500を基準としてそこから考えよう!」的な立ち位置でも存分に活用できますので、10スロットあるうち、1スロットは必ずSP-MP500を入れておいても損はないかと思います。ご参考までに。

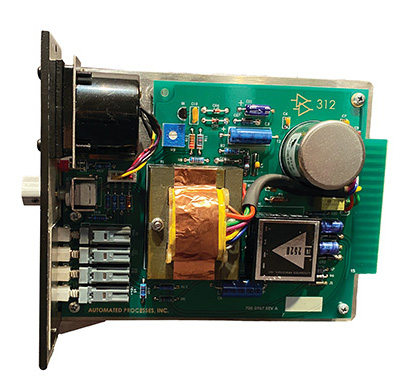

私が好きなAPI 312

APIは個人的には見た目もサウンドも一番好みなマイクプリなので、贔屓目で評価をしていきますがやはり楽器が非常にまとまった感じのサウンドで収録できるのが素晴らしいですね。なお312のGAINはステップ式ではなく、ヌルヌルとつまみを回せます。ステップゲインとは違い細かく調整ができますが、ヌルヌル動くつまみのもう一つのメリットとして、ナレーションを録る際に、もしレコーディング中に「少しボリューム上げたいかも…」と思った際に、ステップの場合だとショックノイズやら、急激にレベルが変わってしまいますが、こういったヌルッとする連続可変のつまみはスッと変更できるのもポイントの一つです。API312もSP-MP500と同様にシンプルな設計になっておりますね。

さて、肝心のサウンドの方はと言いますと、ピークのまとまり方がいいですね。アタックの印象といい、楽器の輪郭がしっかり見えてきて、すでにまとまっている感じを演出してくれます。ボーカルだとどういう結果になるのかは、非常に気になるところです。次回試してみたいと思いますが、やはり楽器とAPIという組み合わせは抜群で特にバンド系のレコーディングをやられる方は、是非とも聴いておきたい、持っておきたいマイクプリかなと思います。

例えばですが、バンドアンサンブルの構成が複雑になった場合に、その主張したいソースに対しては敢えてAPI 312をかまし、312独特のまとまりを前に出すという活用の仕方はアリなのではないかと思いました。ただ、他の機種を聴いてわかる通り、312にもキャラクターが付きますので、もし好みで有ればこの主張をメインに、またはサイドのステレオ感のある素材(ドラムのトップや、アンビ)にこのキャラを織り交ぜて展開すると面白くいい感じになりそうです。

やっぱり、APIは好きですね。

今回試したのは特別仕様の312 – 50th Anniversary Editionでしたがすでに完売のため、スタンダードプロダクションラインとして新たに加わった312現行モデルを貼っておきます。

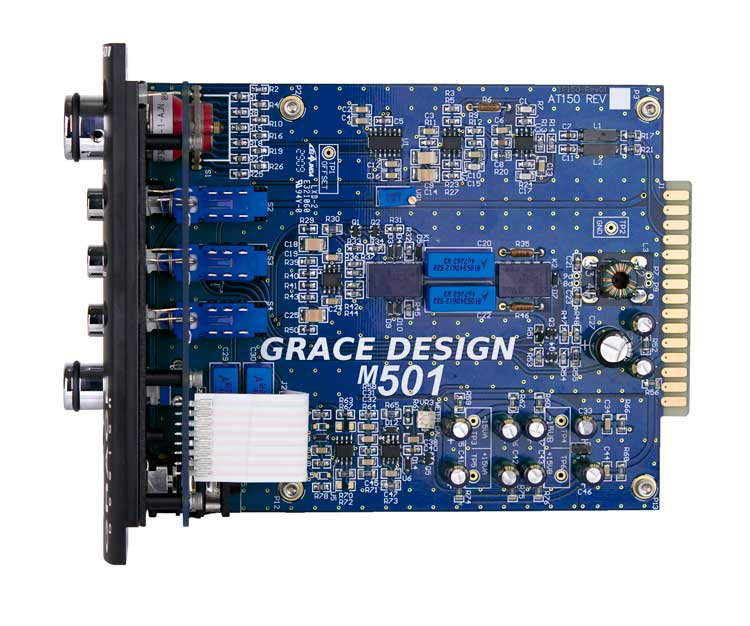

Graceらしい、キラッと光るm501

Grace Designは割と弦楽器系の収音で評価されているのを聞きますが、今回試してみて「確かに」と思いました。皆さんも聴いて分かるかと思いますが、弦の高域のキラッとしている部分がしっかり演出されており、アコギだと「ちょうどこの低域欲しいよね」っていう低域もしっかり録れていて且つ高域もキラッとして、一番アコギらしいサウンド故にポップな感じに纏まりました。アコギのソロや、例えば同じカテゴリーの楽器でアンサンブルを録るなどというシチュエーションなら、m501を使えばすぐに全体としてまとまりのある素材ができるなと思います。サウンドはピュア系ですが個性があるので好みは別れるかも知れませんね。

なおm501のポイントとしてはリボンマイクに特化したリボンモードがあるのがポイントです。ダイナミックマイクなど、インピーダンスの最適化がされるだけに限らず、ファンタム不要のリボンを誤ってファンタム入れてしまった!?となってもリボンモードが押されていれば+48Vはロックアウトされるそうです。最近そういうトラブルは聞かなくなりましたが、リボンマイクを使用される場合は注意しましょう!

そして、m501のゲインのつまみはステップ式になっておりますが、TRIMのつまみはヌルッと動きますので、ここで微調整ができるのもポイントになっております。これによりレベル決めの際はすぐにポイントがわかりましたので、使い勝手も申し分なり設計になっております。

とにかく、サウンド面がm501!を醸し出しているので、是非にこちらも周りと比較しながらじっくり聞いてみてください。

ギターとの相性は抜群TG2-500

TG 2-500はとにかくギターとの相性が抜群ですね。中高域のまとまり方、ジャキッとしている感じが聴いてとれます。ギターアンプとかにもバッチリな感じで収音できるかと思いますが、アコギでもそのニュアンスはしっかり出てますね。ただ、フィンガーの素晴らしく優しい感じには目立ち過ぎる感じになるので、結果的にはロックな感じになっているのでしょうか。最初のSP-MP500とのピュアさとm501のピュアさを聴いてからTG 2-500を聴くとすごい違いを感じますので、是非に聴き比べてみて欲しいです。しかしこうも違うんですね。

そしてGAINつまみに関してはステップ式になっております。ですが、OUT PUTのつまみはヌルッと動くつまみになっておりますので、ゲインに対しての最終レベルの微調整も可能です。そしてそしてTG 2-500のユニークなポイントとしてはインピーダンスの設定が2段階あるところで、他社でいうUniversal AudioのLA-610 MKIIにも似たようなものがついております。Universal Audioの英文では”気軽に好きな方を選んでくれ”と書いてありますので、TG 2-500もサウンドを聴きながら切り替えてマッチしている方を選んでもらうという使い方で問題はないかなと思います。そしてそしてそしてさらに別のユニークポイントとして、真ん中のつまみに「FINE GAIN」というのがあり、ここでインプットGAINに対して微調整ができるのも面白いです。

最後段のOUTPUTのつまみは卓でいういわゆるフェーダーの役割を果たすそうなので、インプット高めにしてあえて歪みを加えてOUTPUT下げるという手法も可能です。今回は割と突っ込み気味にして、レベルを下げておりますが、敢えてインプットメーターやピークを知らせるLEDがないので、耳で音を作ってくださいという感じでしょうか。音楽的でいいですよね。つまみ位置など見た目に惑わされず、出てきた音で判断するといった、遊び心あるマイクプリではないかなと思います。

他とは違う味を出すならこれ!「Germ500 mk2 Preamp」

TG 2-500と比べて、より中域辺りが前に出てくる感じになっております。ローの感じはおそらく設定次第ではもう少しどうにかなるのかなという印象ではありますが、ギターの歯切れは全体を通してとても心地いい感じになっているのがよくわかりますね。GAIN MAXとFEEDBACKもMAXでPADを入れたらどうなるかなどなど色々試したいと思いつつ、まだまだこのプリは可能性が秘めている感じがまたいいですね。CHANDLER LIMITEDはピュア路線とはまだ別のベクトルでマイクを活かしてくれるので、何か素材に対してもう一捻り加えたい方にオススメできますね。個性抜群なので秘密兵器として1つあると大活躍は間違いなさそうです。ハスキーボイスでガンガン攻める方にもいいかもです。

またこちらもGAINはステップ式になっており、さらにOUT PUTに変わって「FEEDBACK」というつまみにより、最終レベルの調整が行えるようになっております。しかもこのFEEDBACKというのはただのOUT PUTという位置付けではなく、倍音成分を増幅させたりしているようなので、まさに直感勝負といったマイクプリになっております。今回はシンプルにTHICKというボタン(ローエンドがプッシュされる感じだそうです)は使用しておりませんが、比較的Germ500 mk2 Preampらしい歪み感を演出しながらもちょっとピュアさを残したつもりな設定で挑んでみました。とはいえ、そんな厳密に測ってやっているわけでもなく、耳で聴いてこんな感じかなという気持ちで敢えてラフに録ってみました。最初TONEかな?っと思ってFEEDBACKをいじった方は、きっと私だけではないかなと思います。

なおGERMシリーズには1UのアウトボードになるとEQやCOMPのカテゴリもあり、実はこのコンプがなかなかクセのある感じで個人的には好みのコンプになります。意外とプラグインや、500シリーズには存在しないので、ぜひにコンパクトなGerumaniumのコンプが出てきてくれたら嬉しいですね。

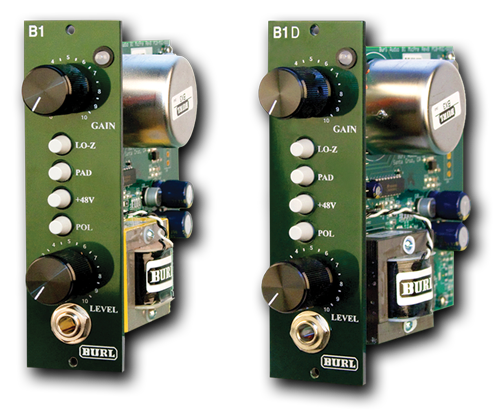

素直なサウンドでかつ繊細に「Burl Audio B1」

続きましてはBurl AudioのB1です。やや中低域の厚みが他のと比べてリッチな感じです。アコギも悪くはありませんが、それよりも男性ボーカルやベース系にぴったりじゃないかなと思いました。低域が膨らむというよりは腰がありつつも、芯がまとまっている感じなので、やや中低域系のソースにはこれをかませば無理にEQを弄らずともそのままいけちゃいそうな気がしました。それでいて高域の感じはこの前のCHANDLER LIMITEDよりは鋭くは出ないところですが、逆に痛すぎないくらいの高域ですんなりと混ぜれるところもポイントかと思います。うーん、全体的に聴くとまとまっていて、これはこれでまた良いんですよね。

さて、そんなBurl Audio B1ですが、GAINのつまみはステップ式になっており、下段のLEVELのつまみはヌルッとする仕様になっております。割と純粋にGAINを決めて、微調整にLEVELを決めていくとすぐにサウンドメイキングが決まりますので、非常にシンプルなマイクプリだと思います。ですが、インピーダンスの変更ボタンがあり、どうやらRoyer R-121に向けて設計もされている機能が備わっておりますので、ダイナミックマイク、ないしはリボンマイクにはこのB1は結構相性良く録れるのではないかと思います。さらに本製品にはB1と他にB1Dというよりロック向けなサウンドに仕上がっているモデルも存在しますので、ギターをやられる方にはこのBurlはズバリいいかもしれないですね。

もう少しギターアンプなど違うソースの比較とかをやる機会がありましたら、またじっくりと試してみたいなと思う次第です。きっとBurl Audioのマイクプリは楽器をやっている方にはズバッと来るのではないかと睨んでおります。いろいろ考えましたが、おそらく見た目が緑なのがいいのかもしれません!?

マジメ、だけど感動系?のPortico 511

続いてのご登場は、Rupert Neve DesignsのPortico 511です。他の機種たちと比べても、中高域が張り詰めすぎない余裕のある感じが現代的な印象を受けますね。実際新しめ世代のマイクプリの中では頭一つ抜けてスタンダードに選ばれているような気がするのも納得です。今回はシルキーサウンドを狙って、SILKスイッチをTEXTUREノブ真ん中くらいでオンにしています。オフの状態ではさらに透明なサウンドで、他のパートにスペースを空けるようなコントロールが出来て、何かとレコーディングもスムーズに進めていけそうなのもナイスなポイントですね。サウンドのギスギス具合をコントロール出来るのもそうですが、ギスギスしない時の抜ける感じに感動系の音を感じちゃいますね。

さてさて、そんなPortico 511ですが、実際の使い勝手もかなり良い感じでまとまっています。個人的にはハイパスフィルターが可変式のツマミで付いているのが、同じ機材でいろいろなソースを収録するような場面には活躍してくれそうで好きです。ゲイン設定も6dB刻みで大雑把かと思いきやのプラマイ6dBのTrimで、かゆい所にも手が届きます。実装面積の限られるAPI500モジュールのフロントパネル状に8段階のレベルメーターを載せてくれたのもグッと来ちゃうポイントでした。

Poritcoのシリーズでもマイクプリアンプは数多く出ており、ハーフラックや19インチラックの物も含めると意外と数がありますが、今やこの511がまずはスタンダードなPoritocoサウンドとして考えて良いと思います。ぜひお試しあれ。

楽器プレイヤーにこそ超多機能系でオススメのPortico 517

次のお相手はPortico 517です。基本的には先ほどのPortico 511の延長線上にいる機種なのですが、サウンドは割と違って聴こえますね。両方グッドサウンドなのですが、こちらの方はピークが揃っている感じで、実際のコードをかき鳴らしても収まりのいい感じで混ざってくれそうです。一歩引いた感じの視点から見てる感じでしょうか?みなさんいかがでしょうか?ちなみにコンプとSILKはオフでございますので、そちらも踏まえて試聴してみてください。冒頭の数秒が曇った感じに聴こえますが、これはおそらく演奏時のニュアンスによる物ですね。

基本的にはマイクプリ部分のコントロールは一番上のツマミとその周辺のスイッチ部分のみで、残るはコンプレッサー、SILK、DI部分の機能になっています。ワンノブのコンプレッサーはそのままひねるだけで必要以上の音の大小をぐぐっと縮められて、プレイヤーが演奏しやすくなる、そんな素敵なツマミです。アコギやベースで、弦変えたばかりのタイミングとか、演奏の意図以上に音量差が出てしまうようなタイミングで活躍しそうです。SILKスイッチは511と同一の物で、主役のパートだけは上げ目にしてあげたりなど、コントラストを付けて使ってみると、ミックスが少し楽になるのかもしれません。そして、スルーアウト付きのDI機能を持った貴重なマイクプリとして、ベーシストやアコースティックギター奏者の方など、とても良いのではないでしょうか?

これがあれば、コンプ、DIとDI用のHAとミキサーが不要になりますからね。しかもVariphaseで位相合わせもバッチリ出来てこれはエコです。

【好きな人多い!Shadow Hills Mono Gama】

続くこの子はShadow HillsのMono Gamaです。今回はアウトプットトランスはSTEELにて収録を 行いました。うーん、なかなかの貫禄ある音です!ハイが固い感じでまさにSTEEL!!!という勢いを感じます。とはいえトランジェントが目立つばかりの音では無く、こう、どしっとしたアタック成分が氷の上で滑っているような、詩的な印象が浮かびました。これはこれで良く、更に2種類の変身を残していますので、ソースに合わせて面倒なシャーシの抜き差しをする事なく、違う系統の音を試していけるのが時間の無いレコーディングにはマッチしそうです。

コントロールもシンプルで、PHANTOM 48V、ポラリティ(いわゆるフェイズ)、ATTENUATE(いわゆるPAD)がついており、ゲインツマミがカチカチ可変していくステップタイプです。真ん中に3ポジションのロータリースイッチ、これでアウトプットトランスを選択します。NICKEL/DISCRETE/STEELが選択できます。

API 500系のマイクプリとしてはかなりの定番っこで、ロックオンでもお問い合わせを多くいただく機種です。そっけない見た目かと思いきや、各ボタンをオンにすると青いランプが光る様がとてもカッコいいですね。レコーディング機材はかっこよさに比例して音もよくなる部分、必ずあると思います。音も太く、バリエーションも出せて、見た目も何やらグッド・ルッキング・ガイなMono Gama。これが使いたくてシャーシを買う方がいらっしゃるのも納得の音です。

いかがでしたでしょうか?

今回選んだ比較対象の機種は全て使った事があるものなので、自分なり音の印象を元々持っていたのですが、久しぶりに並べて比較してみるともう脳のアップデートの連続でした。

自分がいかに昔の記憶でしか機材を理解していなかったのか気付かされました。「あれ?このブランドのマイクプリってこんな音だったけか?」とか「こういう設計だとレベルの調整しやすいな?」などなど改めて各製品のそれぞれの良さに気づき、「こういう風にやればもっとこうなるな?」と新しい発見が出るわ出るわ。

自分の感じ方や聴こえ方はどんどん変わっていきますので、常日頃から触っていないと気づかない内に昔の記憶やガッチガチの固定概念に囚われ、機材の本質がわからなくなっていくんでしょうね。気をつけて精進したいと思います!

それでは皆さま、素敵な音楽ライフを!

PD安田

記事内に掲載されている価格は 2021年5月14日 時点での価格となります。

最新記事ピックアップ