シンセの原点である「音作り」を学び、愉しむ。

こんにち和、シンセサイザー愛好家のSCFED伊部です!

昨今の電子音楽におけるシンセサイザーの位置付けは、既存の楽器を電子音に置き換えた「楽曲を構築するためのツール」という部分がメインで、シンセサイザーと意識せずに使用している人が多いと思います。

「シンセサイザーとキーボードの違いがわからない」という話を聞くのは、両者とも鍵盤を押せばすぐに楽器として演奏出来るサウンドが出てくるからです。1980年代後半からPCMサンプリング技術によるシンセサイザーが人気となり、楽曲制作のために進化し続けて来ましたが、「音色作りを楽しむシンセサイザー」も脈々と受け継がれてきました。

楽器としてのシンセサイザー と 音色そのもの楽しむシンセサイザー。

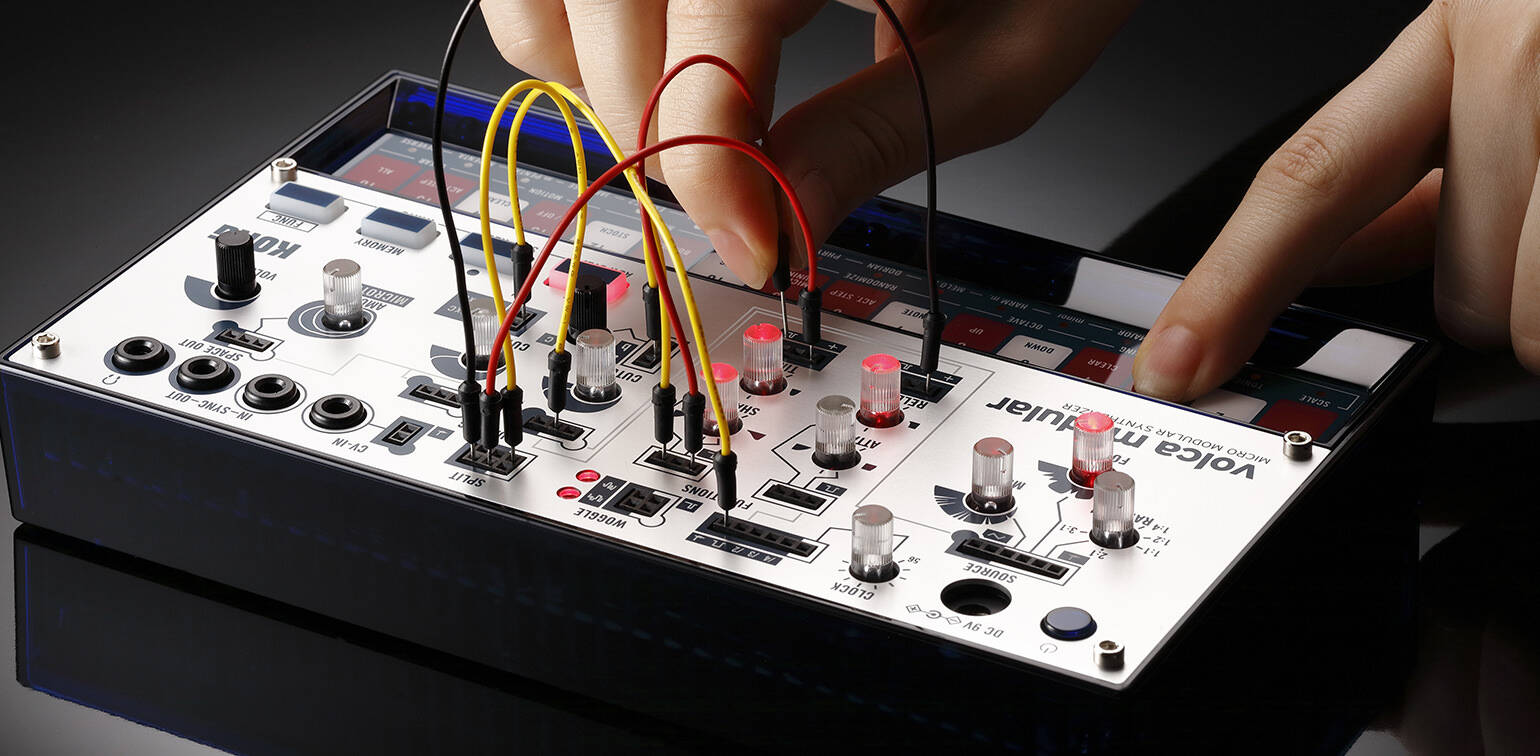

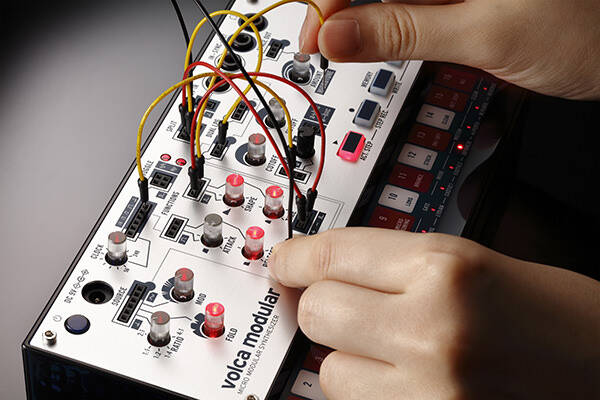

今回のvolca modularは後者で、シンセの原点である「音作り」を学び、愉しむ。 セミ・モジュラー・アナログ・シンセサイザーです!

先人に学ぶ、実験音楽に見るシンセサイザー・サウンド

現代的な電子音楽のルーツは1940年代後半から、レコードやテープを編集して作る「ミュージック・コンクレート」から始まります。具体音のコラージュが色濃いミュージック・コンクレートに対して、ドイツでは電子音がメインになった音楽が作られはじめ、シュトックハウゼンが最初期から活躍しました。

カールハインツ・シュトックハウゼン

2005年6月、”東京の夏音楽祭2005”でシュトックハウゼンがコンサートを行った「リヒト=ビルダー(光=イメージ)」と「コンタクテ」を聴きに行きましたが、マルチチャンネルスピーカーで出力されたサウンドがとてもクールでした。

https://youtu.be/cjKVJ2z66fk

ベルナール・パルメジャーニ

1958年、ピエール・シェフェールによって創設された「G.R.M」(Le Groupe de Recherches Musicales)はフランスの音と音響、電子音楽に関わる研究機関で、フランス電子音響音楽パイオニアのひとり、ベルナール・パルメジャーニも参加。2005年7月に浜離宮朝日ホールにて行われたパルメジャーニのコンサート「アクースモニウム・ライブ~24チャンネルのスピーカー・オーケストラ」も聴きに行きましたが、いやとにかく、自分もあんなカッコ良いお爺ちゃんになりたい!と思う過激で冷静なサウンドでした。

https://youtu.be/ay2yxt08Ed0

日本ではNHK電子音楽スタジオで、数多くの作品が制作されました。湯浅譲二の「葵の上」は、禅に通ずる「間」がたまらなくて、宇宙を感じます。電子音楽・実験音楽・現代音楽・ノイズ&アバンギャルド などなど呼び名は様々ですが、とにかくシンセサイザーが主役な音楽をもっと知りたいという方は私も利用している「OMEGA POINT」(東京都世田谷区)というお店がお勧めです!

実験音楽の歴史から未来へ!volca modularで作る実験音楽

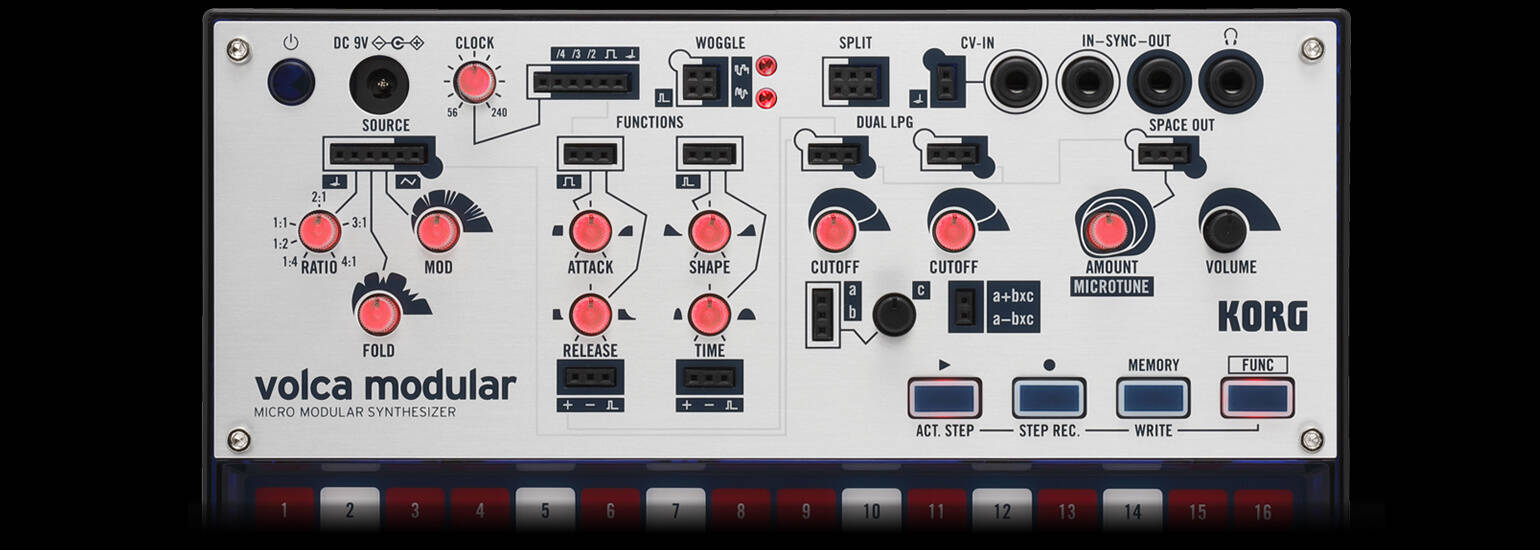

volca modularは、それぞれが独立したアナログ・シンセ・モジュールと、デジタル・エフェクト、シーケンサーで構成されたセミ・モジュラー・タイプのシンセサイザーです。スタンド・アローンで完結すべく厳選された各モジュールは、付属のピン・ケーブルをつながなくても音が出るように内部接続されており、そのルートはパネル上に白いラインで記されています。ピン・ケーブルによりモジュールをつなぐとその設定が優先され、内部接続がパスされる構造になっています。

volca modularに搭載された8つのモジュール

SOURCE:

キャリアとモジュレーターによるトライアングルVCOで構成。FM変調による複雑な倍音は、ウェーブ・フォルダー回路を経由することでさらに倍音を加え、独特なサウンドを生み出します。キャラクターを決定付ける重要なモジュール。

WOGGLE:

ピンク・ノイズをソースにしたサンプル&ホールド回路で構成されるランダム・シグナル・ジェネレーター。steppedとsmoothの2種のアウトが用意され、階段状あるいは滑らかなランダム・ノイズを出力。

DUAL LPG:

2系統のローパス・ゲート回路で構成。ウェスト・コースト・タイプの特徴であるフィルターとアンプが一緒になったモジュールで、サウンドの明るさと音量が一緒に変化します。

SPACE OUT:

オーディオ信号に空間系エフェクトを付加するステレオ・モジュール。

FUNCTIONS:

2系統のファンクション(エンベロープ)・ジェネレーターで構成。アタック、ホールド、リリース式のAHDジェネレーターに加え、スロープ・ジェネレーターとして知られるRise-Fallジェネレーターは、サウンドに時間的変化を与えるだけでなく、end triggerアウトをtriggerインにパッチしループさせることで、VCOやLFOとしても使用可能です。

SPLIT:

1つの入力を2つの出力に分配するモジュール。逆方向に使用することも可能で、2つのコントロールもしくはオーディオ信号を1つにまとめることもできます。

UTILITY:

2つの信号を様々な方法で結合するミキシング・スケーリング・モジュール。オーディオ信号だけでなくコントロール信号もミックス可能。

SEQUENCES:

内部シーケンサーに接続するためのモジュール。テンポの設定や、ゲート・カウンターによる周期違いの出力を選ぶことができます。

ウェスト・コースト・スタイルとvolcaの融合。

三角波、矩形波などシンプルなオシレーターを、フィルターによって変化させるアナログ・シンセサイザーは、アメリカの代表的なメーカーの拠点があったことから「イースト・コースト・スタイル」と呼ばれています。MS-20などにも代表されるこのスタイルのシンセは、演奏のために鍵盤を採用するなど主に音楽に使うことを目的とした進化を遂げました。切れの良いフィルター、太く存在感のあるサウンドは様々な名曲の中で聴くことができます。

このような音楽的な進化とは異なる方向に、独自の進化を遂げたのが「ウェスト・コースト・スタイル」と呼ばれるシンセサイザーです。電子楽器本来の自由な音を追求し、FM変調などによる倍音の多いオシレーターをベースに、ランダムかつ複雑なコントロール信号やローパス・ゲート回路によって音色/音量に変化を与え、ツマミをちょっと動かしただけで大きく音が変わります。その可能性は評価される一方で、でき上がる音色やその変化が予測しづらいことから、実験的であり音楽には適さないと言う声もありました。

そのようなこともあって、このスタイルを採用するハード製品は数が限られていましたが、近年のユーロラックに代表されるモジュラー・シンセ人気や、DAWプラグインによって蘇った隠れた名機の再評価に端を発する「面白いサウンドは全て取り込んでしまおう」という全世界的なムーブメントによって再び脚光を浴び、このスタイルならではのサウンドが改めて見直されてきました。

アナログからスタートし、FMやPCMまであらゆる要素を柔軟に取り込んできたvolcaシリーズもこの流れをずっと注視してきました。そして今、満を持してこの個性的な「ウェスト・コースト・スタイル」サウンドをシリーズに加えました。

実験的サウンドを音楽に昇華させるvolcaシーケンサー

パラメーターをオートメーション可能な16ステップ・シーケンサー。

パラメーターをオートメーション可能な16ステップ・シーケンサー。

volca modularはセミ・モジュラー・シンセでありながら、多彩な機能を持つ本格的な16ステップ・シーケンサーを装備し、スタンド・アローンで自動演奏を楽しめます。 volcaシリーズでおなじみの16個のボタンを使ったステップ入力や、そのボタンを鍵盤として演奏することによるリアルタイム・レコーディングに対応。複数のシーケンス・パターンを連続して再生させるパターン・チェイン機能は、32や64、さらには256ステップまで、最大16個のシーケンスを繋げて壮大な展開を構築することができます。

ツマミの動きを記憶できるモーション・シーケンス機能は、サウンドに時間的な変化を与えることが可能。ループの作り込みのほか、ライブにおいてオリジナリティ溢れるプレイを発揮できます。またシーケンス・パターンと音色は、最大16個まで本体に保存することができます。

また、任意のステップを飛ばして再生できるアクティブ・ステップ機能も搭載。後半をパスしてショート・ループで回したり、変拍子をポリリズム的に使用したり、とかく単調に陥りがちなシーケンス・パターンをリアルタイムにエディットしてダイナミックなパフォーマンスを実現します。

偶発的なアイデアを生み出すランダマイズ機能。

volca modularのシーケンサーはノート、アクティブ・ステップ、マイクロ・チューニングに対してのランダマイズが設定可能。自分ではなかなか思いつかないイレギュラーなフレーズ、リズム、スケーリングによる偶発的な要素を加えることで、volcaから未知のアイデアを引き出すことができます。

シーケンス再生に新たに2つのモードを追加

ステップを往復するバウンス・シーケンス・モード、ランダムに前後しながら徐々に進んでいくストカスティック・シーケンス・モードの2つのシーケンス・モードを搭載。記録したシーケンスを違った形で再生することで、楽曲やパフォーマンスに大きな変化を与えます。

音楽的に踏み込んだスケール、キー、マイクロ・チューニング

volca modularはウェスト・コースト・スタイルのシンセサイザーですが、現代の楽器として音楽に対する対応も柔軟です。スケールは平均律を始め14タイプから選択可能。またこのスケールをどのキーから始めるか第一音(トニック)を設定できるので、様々なキーの楽曲にも対応します。

また各ノートのピッチを個別に設定できるマイクロ・チューニング機能も搭載。ピッチを上下させたオリジナルなチューニングで演奏することにより、独自の音楽を探求することができます。

同期プレイや外部コントロールが可能な接続端子。

コルグのグルーヴ・マシンと手軽に接続できるシンク端子を装備しているので、他のvolcaシリーズやelectribe、SQ-1などのマシンと接続し、シーケンサーを同期再生してセッションできます。

また外部コントロールのためのCV IN端子は、2系統の信号を入力できるミニ・ステレオ端子によるTRS構造で、左チャンネルは±5V、右チャンネルは1V/oct(0〜+6V)の信号を入力することができ、volca modular内ではピッチCVへと変換されます。もちろん、この2系統の信号をそれぞれパッチで取り出してモジュールをコントロールすることも可能です。

店頭でさわってみて下さい!

パッチケーブルの接続にルールはありません、自由な発想でどんどん繋いで試してください。他のVolcaシリーズも展示していますので同期して楽しむ事も可能です。

volca modularを使って、シンセサイザーの新たな一歩を踏み出してみませんか?volca modularは、”シンセサイザー愛好家” にお勧めの1台です!

writer.SCFED IBE

CUTTING EDGE 2019 ~怒涛の最先端プロダクト体験~

春を告げるサウンド! 2019年最注目の新製品群が3月Rock oNへ集結!

新製品のレビューを日々更新していきます、詳細はこちらをチェック!

楽器や機材の使い方をもっと知りたい! →店頭やお電話でスタッフが丁寧にサポートします。

Rock oN Staff IDスタート!eStore購入でもおなじみの店頭スタッフがサポート!

店頭担当スタッフがeStore購入でも一貫してサポート可能になりました! 購入時にカート画面から担当スタッフIDを選ぶだけ!

例えば急ぎの購入や、馴染みのスタッフがお休みだったときも、eStore購入時に担当スタッフを選ぶだけで、いつもの担当スタッフによるアフターサポートが可能です。ぜひスタッフID入力をご利用ください。

記事内に掲載されている価格は 2019年3月6日 時点での価格となります。

最新記事ピックアップ