Hip HopからTechno、Houseのビートメイカーは古くからAKAI MPCシリーズ等のPAD付きサンプラー/シーケンサーを愛用してきました。それは専用ハード機としての安定性や物理的に楽器のように扱える操作性などビート/トラック制作に集中できる点で重宝されてきたためです。しかしながらCPUベースのDAWやプラグインなどソフトウェアの進化の早さに対してハードウェアはそうはいかず、多くのユーザーがもどかしい思いをしていたのも事実。そんなクリエイターのニーズに応えたのがNative Instruments(以下NI)であり、MASCHINEでした。NIにはすでにBatteryというリズム/サンプラーソフトがあり、ソフト版MPCのようなGUIとシンプルなオペレーションで好評を博していましたがシーケンス機能は付いておらず、DAWとの組み合わせが必要でした。MASCHINEはシーケンサー、サンプラーも統合し、スタンドアローンで完結することもDAW内でプラグインとして使用することも可能。そしてPAD、液晶表示付きの専用コントローラーによりPCの画面を見ずとも操作ができ、PADによるリアルタイムの入力も実現しました。MPCに慣れたユーザーでも馴染みやすく、違和感無く導入できる点が多くの支持を得られた理由でしょう。

MASCHINEのシーケンスは内部のシーケンスも使えれば、DAWからのMIDIシーケンスを受けることもできます。どちらがいいかは使い方次第ですが、内部シーケンスはPATTERNと呼ばれる任意の小節数のループパターンを作り、それをSCENEと呼ばれるシーケンスのグループに並べて行きます。PATTERNはリアルタイム入力もステップ入力でもいけるので自分の好みのスタイルでパッとループを作って後は組み合わせて行けばOK。使用するサンプルは豊富なライブラリから選ぶことも、外部のオーディオファイルをインポートすることも、そしてオーディオインターフェイスと組み合わせてサンプリングすることだってできます。サンプルのエディット、スライスをしたらパッドにドラッグ&ドロップですぐに叩けます!個人的にオススメなワークフローは基本的なループパターンをMASCHINE内部で作ってしまい、一旦エクスポートしてDAWに取り込みます。その後ちょっとしたブレイクやフィル、細かい動きのあるフレーズをDAWのMIDIシーケンス経由で鳴らすことで完成度を高めることができます!

MASCHINEのシーケンスは内部のシーケンスも使えれば、DAWからのMIDIシーケンスを受けることもできます。どちらがいいかは使い方次第ですが、内部シーケンスはPATTERNと呼ばれる任意の小節数のループパターンを作り、それをSCENEと呼ばれるシーケンスのグループに並べて行きます。PATTERNはリアルタイム入力もステップ入力でもいけるので自分の好みのスタイルでパッとループを作って後は組み合わせて行けばOK。使用するサンプルは豊富なライブラリから選ぶことも、外部のオーディオファイルをインポートすることも、そしてオーディオインターフェイスと組み合わせてサンプリングすることだってできます。サンプルのエディット、スライスをしたらパッドにドラッグ&ドロップですぐに叩けます!個人的にオススメなワークフローは基本的なループパターンをMASCHINE内部で作ってしまい、一旦エクスポートしてDAWに取り込みます。その後ちょっとしたブレイクやフィル、細かい動きのあるフレーズをDAWのMIDIシーケンス経由で鳴らすことで完成度を高めることができます!

ソフトウェアの利点としてアップデートにより新しい機能が追加され進化していく点が挙げられます。バージョン1.6においてMASHINE内部でAU/VSTのプラグインが立ち上げられるようになりました。例えばXLN Audio Addictive Drumsを立ち上げてロックなドラムを追加することも。それだけでなく、1.7からはさらにNI KOMPLETE8以降のソフトはMASCHINEハード本体から直接ブラウズ、読み込みが可能に。もうここまでくれば後はヴォーカルが録れるオーディオトラックさえあれば完全に一つのDAWとして成り立ちますね。そこは他のDAWに任せつつ、ビート/トラックメイキングに没頭しましょう!

ソフトウェアの利点としてアップデートにより新しい機能が追加され進化していく点が挙げられます。バージョン1.6においてMASHINE内部でAU/VSTのプラグインが立ち上げられるようになりました。例えばXLN Audio Addictive Drumsを立ち上げてロックなドラムを追加することも。それだけでなく、1.7からはさらにNI KOMPLETE8以降のソフトはMASCHINEハード本体から直接ブラウズ、読み込みが可能に。もうここまでくれば後はヴォーカルが録れるオーディオトラックさえあれば完全に一つのDAWとして成り立ちますね。そこは他のDAWに任せつつ、ビート/トラックメイキングに没頭しましょう!

MASCHINEは見ての通り平たい形状をしています。ポータビリティーという点ではいいのですが、これをデスクの上に置いた状態だと正直なところ使いにくいのが難点。PADは叩きにくいし、液晶表示も良く見えません。なので出来れば専用スタンド、もしくは代用のものをコントローラー上部下側に挟んで角度を付けましょう。ちなみに筆者はスピーカーのインシュレーターが余っていたのでそれを使用していますがやはりやや安定性に欠けます(苦笑)。つい熱中してPADを強く叩くとズレちゃうんですよね。

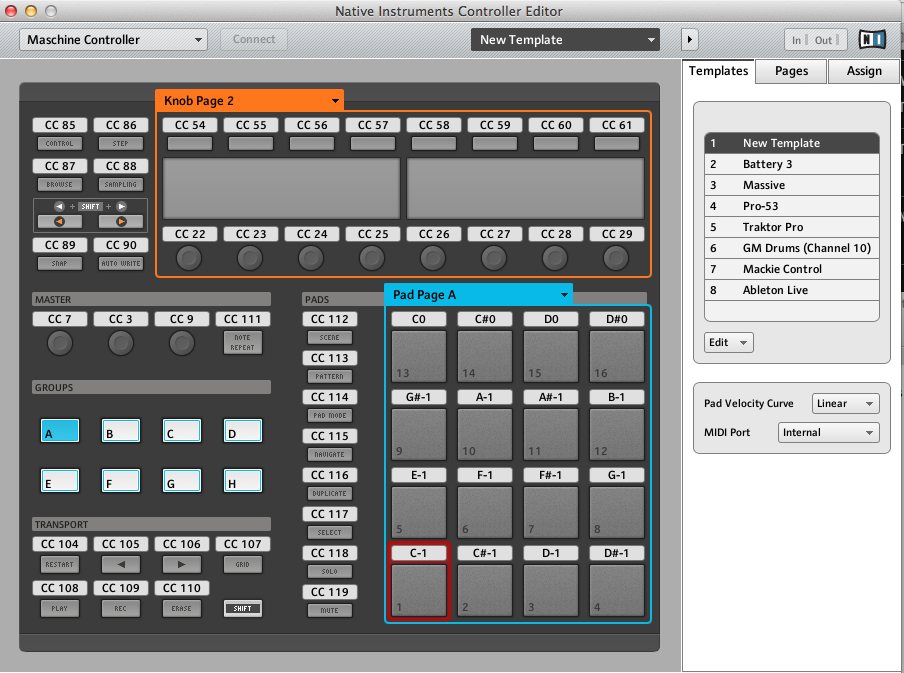

MASCHINEコントローラーがコントロールできるのは何もMASCHINEだけではありません。MIDIでコントロールできるソフト(もちろん外部ハードも)であれば基本的にはすべて制御可能です。コントローラーをMASCHINEモードからMIDIモードへ切り替え、付属のController Editorソフトを立ち上げます。そして各ノブ、パッド、ボタンに任意のMIDI信号をアサインするだけです。それぞれのソフトに合わせたセットアップはテンプレートとして保存できるのですぐに呼び出して使用できます。初期状態ですでにMassive、BatteryなどNIソフトのテンプレートも用意されていますし、Ableton LIVEのテンプレートまであります。自分で作れば、例えばXLN Audio Addictive DrumsやSpectrasonics Omnisphereなどなど様々なソフトのコントロールを担えるのです!これなら後は鍵盤さえあれば他のコントローラーは不要です!

多くのクリエイター達が魅了してやまない、fxpansion BFD2。その魅力は何と言っても、BFD2内で、まるで自分でオリジナルドラムセットを組み、卓でレコーディングしている様に扱える程の自由度の高さに有ります。基本的に生ドラムで録音するとスネアのマイクから、ハイハットやキック等、各パーツの音も被って収録されます。もちろんBFD2も被りが忠実に再現されており、かなりリアルになっています。しかもエンジニアには嬉しい被りをオフにする事も可能なので、各パーツのコンプやEQ等、音作りの細かい追い込みも容易となっております。

多くのクリエイター達が魅了してやまない、fxpansion BFD2。その魅力は何と言っても、BFD2内で、まるで自分でオリジナルドラムセットを組み、卓でレコーディングしている様に扱える程の自由度の高さに有ります。基本的に生ドラムで録音するとスネアのマイクから、ハイハットやキック等、各パーツの音も被って収録されます。もちろんBFD2も被りが忠実に再現されており、かなりリアルになっています。しかもエンジニアには嬉しい被りをオフにする事も可能なので、各パーツのコンプやEQ等、音作りの細かい追い込みも容易となっております。 更にOver Headマイク、Roomマイク、Ambienceマイクのルーム感の鳴り忠実に再現されています。そこから自由にマイク高さ、間隔も自由に調整する事が出来、それぞれの自然な響きを自信でミックスする事が可能となっており、よりドラムの音のこだわりを追求する事が出来ます。ここまで自由度の高いドラム音源は他に無いでしょう。

更にOver Headマイク、Roomマイク、Ambienceマイクのルーム感の鳴り忠実に再現されています。そこから自由にマイク高さ、間隔も自由に調整する事が出来、それぞれの自然な響きを自信でミックスする事が可能となっており、よりドラムの音のこだわりを追求する事が出来ます。ここまで自由度の高いドラム音源は他に無いでしょう。

カスタマイズの自由度の高さを強調してきたBFDですが、BFDはオリジナルの専門アプケーションエンジンで動作する事により、他とは比べ物にならない、凄い機能を兼ね備えています。通常DAW付属のドラム音源、または他社のドラム音源は基本的にマルチ音源内にドラムのサウンドが入っているか、またはKONTAKTベースだったりします。この場合、同じベロシティーで打ち込むと、どうしてもマシンガンの様な機械的なサウンドになりがちです。しかしBFDでは1つのスネアだけ見ても96段階のベロシティ・レイヤーと前回のノートとは違うサンプルを自動的に発音してくれるので、あたかも自然に人が叩いている様な感覚で作曲が出来ます。これはやはりドラム専門のアプリケーションでしか成せない業です。ポップス等と言った、あまりサウンドの揺れが必要無い場合も、パラメーターで調整する事が出来ますので、ジャンルに合わせた使い易さを設定する事が可能です。

カスタマイズの自由度の高さを強調してきたBFDですが、BFDはオリジナルの専門アプケーションエンジンで動作する事により、他とは比べ物にならない、凄い機能を兼ね備えています。通常DAW付属のドラム音源、または他社のドラム音源は基本的にマルチ音源内にドラムのサウンドが入っているか、またはKONTAKTベースだったりします。この場合、同じベロシティーで打ち込むと、どうしてもマシンガンの様な機械的なサウンドになりがちです。しかしBFDでは1つのスネアだけ見ても96段階のベロシティ・レイヤーと前回のノートとは違うサンプルを自動的に発音してくれるので、あたかも自然に人が叩いている様な感覚で作曲が出来ます。これはやはりドラム専門のアプリケーションでしか成せない業です。ポップス等と言った、あまりサウンドの揺れが必要無い場合も、パラメーターで調整する事が出来ますので、ジャンルに合わせた使い易さを設定する事が可能です。

fxpansionのSignature Snaresシリーズでは 世界中で引っ張りだこのドラマー、スティーブガッドのスネアサウンド、フュージョン界で有名なデイヴ ウェックルのスネアサウンドが手に入り、YAMAHAのドラムセットシリーズの拡張音源は、YAMAHAらしい独特のタイトでスッキリしているスネアとキックのサウンドが手に入ります。ロック、ポップ、ジャズと言った様々なジャンルで好きなドラムセットが組める他、スタジオミュージシャンが奏でるグルーヴやサウンドはBFDでしか出せません。

またロックやポップスと言った現代の音楽に、日本の古典的な太鼓や掛け声等のアクセントを入れると言ったアレンジ、作曲が注目されています。BFDの拡張で日本の古典的なサウンドが収録された「Kabuki & Noh Percussion」を使えばこれまでの常識を覆すよな音楽が生み出される事間違い有りません。

BFDはドラムセット内容を保存出来るだけでは無く、各音量のレベルやBFD内のコンプ、EQの設定を保存する事が可能です。またMIDIマッピングのエディットする事が出来るので、各音色を好きなノートにアサインしたり、YAMAHAやRolandの電子ドラムを使用して、打ち込む事も可能になっていますので、自分なりの使い易さを追求してください。

BFDのコンソール画面から各アウトプットをDAWにアサインする事が出来るので、パラのオーディオを書き出し、よりミックスに集中し、音作りが可能となっています。とことんドラムの音作りにこだわってください!

よりドラムの音作り、ミックスにこだわるならWaves Studio Classics Collection!API 2500と言ったコンプや、SSL4000シリーズによるEQ、コンプ、そしてV-EQの精度の高さは、まるでスタジオでミックスしている様な感覚です。そしてこのWavesのアナログモデリングプラグインの凄さはなんと、実際の実機によるノイズの癖も忠実に再現されており、ただDAWにBFDのドラムサウンドを書き出すのではなく、このノイズを利用し、自身の音楽により艶を出してみてはいかがでしょうか。

良くあるハリウッド系の度派手な中編成ストリングスとViennaの中編成を聞き比べると、その違いは明らか! ザラツキの多い汎用ストリングス音源と違い、一音一音が一糸乱れぬ音と速度で収録されている事が一聴してわかります。まさにウィーンのトッププレイヤーだけを集め同社『MIR』をはじめ専用ホール自体から作ってしまうほどの破格プロジェクトであるだけの事はあります。

そして何よりドライサンプルであることもVienna最大の利点と言えます。ホールのアンビエンスが無く、編成と空間演出を合わせればどのような楽曲にも応用が可能です。一見リアルに仕上がっているように思えてもホール残響込みのサンプルでは扱えるシーンが限られてしまいますから、注意が必要ですよ。

元々サンプル素材として販売されていた頃よりはるかに扱いやすく、インテリジェントな機能を搭載した専用エンジンもViennaが他を寄せ付けいない要因の一つです。『プリセット』単位から読み込むのも良いですが、『Matrix』『Patch』単位からのコントロールも是非使いこなして下さい。

まずプリセット単位ではキースイッチや音色切替スイッチまでが読み込まれ88鍵盤上に配置されます。読み込んだサンプル一つ一つがが左のマトリックス上に配置され、レガート奏法やトリルなどの奏法に合わせて自動で切り替えられていきます。(※Extended版プリセットが中心)難しい事は考えずに使っても最大限の効果が得られるようにプリセットは組まれています。

(第3の絶叫ポイントで中身を紹介!!)

この同音連打やホイール、キースイッチ、ペダルなどを押した際にどのマトリックスサンプルに切り替えるのかをユーザーが自由に(しかも簡単に)組み替えられる事がViennaのViennaたる所以でしょう。PATCH画面ではそのトラックに必要な音色(PATCH)だけを読み込んでおけばすぐに扱う事が出来る上に、どのような条件で切り替えるかも実に簡単に設定出来ます。(基本選んで配置するだけ、キースイッチは右クリック選択&ノート押しで変更可能)

プリセットを読み込んでViennaは読み込みが遅い! と思っていたそこのアナタ! PATCHで読めば実は割と一瞬ですよ! 欲しい音や狙いがハッキリしている時はこちらから読めばメモリ負荷削減も可能です!

月並みですが、大容量ライブラリの読み込みには大きなメモリ負荷が伴います。(例:Solo Strings単品でExtendedプリセット1発を読むだけで880MBくらい使います)

月並みですが、大容量ライブラリの読み込みには大きなメモリ負荷が伴います。(例:Solo Strings単品でExtendedプリセット1発を読むだけで880MBくらい使います)

注意してほしいのはギリギリで作業していると、セッション読み込み中にDAWが落ちる、という最悪の自体が想定される事です。そして二度と開けないことに…。

多くの方は他の音源プラグインも使用されると思いますので、必ずViennaを扱う以上16GBくらい(最低でも8GB以上)のメモリを積んでおいてもらいたいですね。

前述のコントロール機能を活かすには88鍵盤の導入が不可欠です。最近ではコンパクトでもタッチ性能を両立したマスター鍵盤が続々リリースされていますので昔のようにコントローラーだけのためにワークステーションシンセやステージピアノ導入しなくても良い時代になりました。

現行ではRolandのA-88など奥行きを極限迄おさえながらアイボリーフィールの本格ハンマーアクション鍵盤を搭載。しかもRock oNならツマミ関連のコントロールをカバー出来るようnanoKontrolもプレゼント中ですから一石二鳥ですよ!!

まず、MPC RENAISSANCEを見てみて感じることはAKAIの初代MPCであるMPC60や、多くのユーザーにMPCを広めた銘器MPC3000のようなルックスにMPCファンはやられてしまいます!しかし、今回のMPC RENAISSANCEは「Music Production Controller」という名称に変わりました!これはMPC SoftwareとControllerが完全同期するハイブリッド仕様になり、Mac/PCと連携したモデルにシフトチェンジしました。

まず、MPC RENAISSANCEを見てみて感じることはAKAIの初代MPCであるMPC60や、多くのユーザーにMPCを広めた銘器MPC3000のようなルックスにMPCファンはやられてしまいます!しかし、今回のMPC RENAISSANCEは「Music Production Controller」という名称に変わりました!これはMPC SoftwareとControllerが完全同期するハイブリッド仕様になり、Mac/PCと連携したモデルにシフトチェンジしました。

まずはコントローラー部を見てみましょう。AKAIといえば縦横4列、計16個のパッドはMPC2500に近いタイトな感触があり、MPCでビートメイクしてきた方は違和感なくトラックを組むことが出来ると思います。また、ソフトウェア上でエフェクトの設定をする際に役立つ16個のノブがQ-LINKのスライダー代わりに搭載されています。

まずはコントローラー部を見てみましょう。AKAIといえば縦横4列、計16個のパッドはMPC2500に近いタイトな感触があり、MPCでビートメイクしてきた方は違和感なくトラックを組むことが出来ると思います。また、ソフトウェア上でエフェクトの設定をする際に役立つ16個のノブがQ-LINKのスライダー代わりに搭載されています。

なお、フラグシップモデルであるMPC RENAISSANCEにはオーディオインターフェイスが搭載されており、アナログ回路はMPC3000と同等のものが採用されています!XLR/TRSコンボのアナログ入力やターンテーブルをそのまま挿せるフォン入力など、豊富な入出力があるため様々な環境で利用することができます。

今回の新ラインナップから導入されたMPC Softwareですが、はサンプルを視聴したり、サンプリング/チョップをしながら、素材をパッドにアサインして打ち込みをしていくためのインターフェイスが一つの画面に集約されています。もちろんこれらの動作はすべてMPC Controllerで操作することができ、Mac/PCのディスプレイを見ずともビートメイクが可能です。また、MPC RENAISSANCEには多くのサンプルやエフェクト、ソフト音源が内蔵されています。デフォルトで9GB以上のサンプルを付属しているので、これらを使って即打ち込みすることができます!もちろんお手持ちのAU/VSTプラグインも使えるので、MPC RENAISSANCE内で完結することも可能です!!

最後に、AKAIだから出来る新機能としてVintage Modeをご紹介!Vintage ModeとはMPC60やMPC3000などのビンテージMPCの質感をサンプルに加えることが出来る機能です。他社のソフトサンプラーでも同様の機能が搭載されていましたが、感覚としてはビットクラッシャーに近い機能で、あくまでもオマケといった仕様でした。

しかし、そこは本家AKAI!サンプルを当時のサンプラーでサンプリングをしたような質感をうまく再現されており、例えばMPC60は12bitサンプリングのために中域が膨らんで聴こえる特徴がありましたが、Vintage Modeを使いアナログ出力から聴こえるサンプルはそれに非常に近い鳴りを再現しています。ヒップホップやR&Bを制作しているクリエイターで、当時のサウンドを再現したい方には重宝する機能なのではないでしょうか!!

なお、Vintage Modeにより出力されるのはMPC RENAISSANCEのステレオアウトのみなので、レコーディングに利用するのであれば外部のレコーダーやDAWにラインでつなぐ必要があります。Vintage Modeをフルに使いたい方にはやや不便に感じることだと思いますが、「MPC RENAISSANCEはあくまでも楽器だ」という、AKAIの回答なのだと思いました。

MPC RENAISSANCEはスタンドアロンでも、またAU/VSTプラグインとしても起動可能なので、現在のシステムに無理なく導入することができます。現在MPCを始めとしたハードサンプラーやシンセサイザーをお持ちの方、またターンテーブルをお持ちの方でもそのままMPC RENAISSANCEをスタンドアロンとして接続してサンプリングすることが可能です。また、DAWのプラグインとして利用することができるので、現在の音楽制作の環境であればどんな場面でも対応が可能ですね!!

MPC RENAISSANCEが欲しいけど、もっとコンパクトなモデルが欲しい…そもそもオーディオインターフェイス持ってるし…という方には、MPC STUDIOもございます!こちらはMPC RENAISSANCEからオーディオインターフェイスを省き、薄くコンパクトにしたモデルです。薄いとはいえMPC SoftwareはRENAISSANCEと同等のものが付属しますので、コンパクト樹脂の方にはSTUDIOがオススメです!!

記事内に掲載されている価格は 2013年7月19日 時点での価格となります。

最新記事ピックアップ