国内外のあらゆるイベントをいち早くレポート! またブランドや製品誕生の秘話に迫るDEEPなインタビューを掲載!

ヨーロッパ最大の放送機器展・IBC2017が今年もオランダ・アムステルダムにて開催されました。

ヨーロッパの動向そして最新の機器の発表の場ともなるその会場の様子をレポートします。

ヨーロッパの動向そして最新の機器の発表の場ともなるその会場の様子をレポートします。

IBCではヨーロッパならではの衛星回線の販売からVOBのソリューションなど多くの展示があり、その中から制作に関係のある新製品を中心に紹介していきます。

YAMAHA

IBCの特徴として、会場内に数多くのDante対応機やそれ以外のAoIPのソリューションや機器の展示があります。今年はYAMAHAから制作系のラストピースとも言えるモニタリングセクション機能を搭載したDante対応機MMP1が発表となりました。

MMP1

MMP1の製品コンセプトは明快で、YAMAHA NUAGEをコンソールとして利用するための設計が行われていることがわかります。NUAGE I/Oとの親和性を持つDante I/Oの搭載、そしてExternal Souceを接続するAnalogのI/Oスピーカーマネージメント用の各OutPutに設けられたEQ/Dly、更に使い勝手を良くする8ch分のChennel Stripなども搭載されています。

もちろんNUAGEからダイレクトなコントロールも可能で、一旦設定しておけばPCが起動していなくともNUAGEとMMP1だけでモニタリングコントロール可能となります。

この機器は一見NUAGE専用のようにも見えますが、Danteでシステムの設計を行なったスタジオのB-Chainとしても利用価値の高い製品です。従来使われている製品は、アナログ、AESといったI/Oしか持っていない製品がほとんどです。低価格でDanteによる柔軟なシステムアップが可能なこの製品は、AoIPの制作分野への広がりを後押しする一台となることでしょう。

Focusrite

Red 16Line

これまで好評なセールスを記録しているFocusrite Red 4Pre / 8Preに続き、16Lineが登場。この型番を見るとMic Preは搭載されていないように感じますが、2chのMic Preが確保されているのもポイント。アナログI/Oを拡張して更に大きな規模のシステムにフィットする製品となっています。またこの製品からThunderbolt3の搭載となり、最新のソリューションとの親和性も高くなっています。それ以外の同シリーズの美点は全て受け継ぎ、DigiLink PortによるPro Tools HDシステムとのダイレクトなインテグレーション豊富なAES端子などはそのままです。

X2P

DanteのStudio SolutionとしてCue Box的に活用の出来るAM2という製品をこれまでにもリリースしてきていましたが、Red 4Preと同じクラスのMic Preを2ch搭載した新製品X2Pが登場。これによりCue Box兼Audio I/Oとして全てをAoIPでのシステムアップの際に、マイクの直近でのDante Networkへのシグナルの送り込みを実現します。

それ以外にも将来の拡張性を考えてDanteのコンパクトなInterfaceとしてもいいですし、仕込み・エディット用の端末としても面白い製品だと思います。Focusriteは海外での大規模なシステムソリューションの案件を数多く持ち、そういった顧客からのリクエストを活かした製品開発が行われていることが感じられる新製品です。

JBL

7 Series

Studerの大型コンソールが並ぶHarmanのブース。そこで話を聞いていたら、是非ともこれを聞いてほしいと小部屋に案内されました。そこにあったのがこちらのJBL 7 Seriesのスピーカー。もともとあった製品ではありますが、Activeモデルが追加されたということで、早速その出音を聞かせてもらいました。

まずは小さい方の705とよばれる5inch wooferのモデルから。このサイズからは信じられないくらいの豊かな低域と、コンプレッションドライバーならではのシャープな高域。PAシステムでの開発技術がフィードバックされているということで、指向性のコントロール、距離減衰の低減などが盛り込まれています。特に指向性のコントロールがしっかりと行われているということで、サラウンドシステムや今後導入が進むと考えられる3Dサラウンドのシステムとの親和性が高いということも強くアピールしていました。事実IBCの会場で実際にATMOSのサウンドを確認することの出来るDOLBY、そしてAVIDのブースではこのモデルが使用されていました。

もう一つの8inch Wooferの708は、そのサイズからもしっかりとした余裕のある低域再生でした。コンプレッションドライバーと音響パネルを使ったサウンドは最近のソフトドームのサウンドとは異なったキャラクターを持ちますが、そのキレの良いサウンドはやっぱりこれだ!と頷く方も多いのではないでしょうか?内部バイアンプClass−D駆動、HF,LF共に250Wのハイパワーアンプが奢られたこのシステム。アクティブとなったことで導入もしやすく、是非ともそのサウンドを体験してもらいたい新製品です。

Genelec

1032C

8000シリーズの積極的な展開を行うGenelec。しかし1000シリーズに根強いユーザーが未だに多く存在するのも事実です。ラージサイズの製品しかなくなってしまった1000シリーズに、久々の2-wayモデルの追加がIBC 2017で発表されました。しっかりと最新のGLMシステムを搭載しての1000番台。8000シリーズとは違ったGenelecの魅力を再認識できる製品が発表となっています。

GLM 3.0

スピーカーに組み込まれたルームアコースティック改善技術として評価の高いGLMに、新バージョンが登場。パワーマネージメント、ベースマネージメントのリモートに対応と、使い勝手の向上にフォーカスされたバージョンアップがおこなられていました。

NTP technologies

Pro|mon 3 / MOM

DAD AX32へオプションのFPGAを追加することで利用できることになる強力なプロセッシングパワーを活用するためのソリューションがこのPro|mon 3。元々持っている、シグナルルーティングの柔軟性に加え、EQが利用できることになります。利用できるEQは16bandのパラメトリック、そして128chへのアサインが可能ということ。どの様なスピーカーフォーマットが来たとしても使い切れない程のパワーを提供するPro|mon 3。NTPの技術力の高さを感じさせます。

そしてそのPro|monで構成したモニターセクションを、外部からリモートすることの出来るMOMというコンパクトなコントローラーが登場。これまでにもプロトタイプの展示はありましたが、ブラッシュアップして遂にリリースされる見込みだということです。3つのソースセレクトと、3つのスピーカーセレクト、そしてボリューム、ミュートというシンプルなボタン配置。高機能なPro|MonをPC上のGUIでなく、フィジカルコントローラーでコントロールしたいという、ユーザーからのリクエストの多かった製品が遂に近日登場となります。

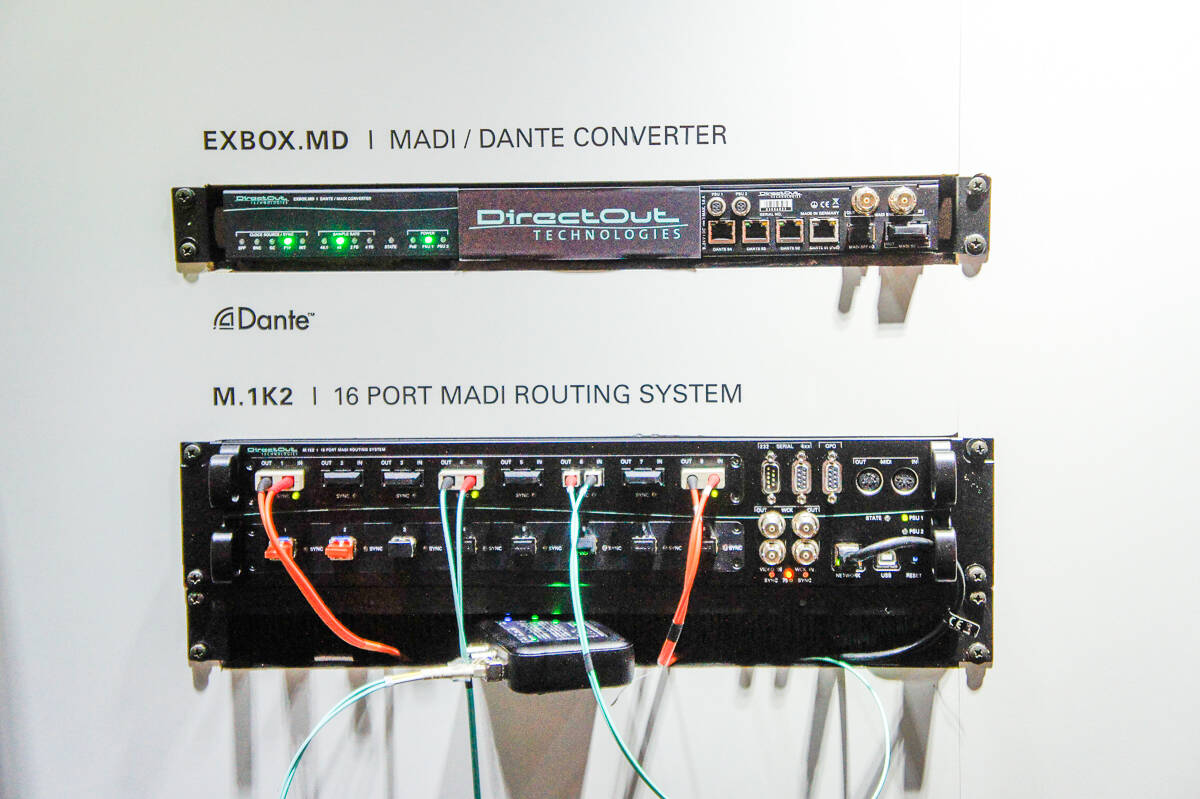

Directout

EXBOX.MD

MADI製品を精力的に展開するDirectoutからの新製品は、最後のAoIP製品とも言えるDanteへのコンバーター。これまでにもRavenna、SoundGrid対応製品が登場していましたが、遂にDanteにも対応した製品が登場します。展示されていた個体はプロトタイプ路言うことでしたが、年内にはリリースしたいということです。

同じDirectoutのSoundGrid対応製品もブラッシュアップが図られ、SoundGrid側のコントロールパネルからのフルコントロールを実現した。徐々に具体化するSoundGrid関連製品。その動向からも目が離せませんね。

Solid State Logic

System-T S300

フル・ネットワーク化された次世代型のデジタルコンソールとして国内でも導入の始まったSSL System-T。そのラインナップに、コンパクトなコントローラーS300が登場。ミキシングエンジンもI/Oボックスも大型のS500コンソールと共通。プロセッシングパワーはキープしたまま、コンパクトな環境へのインストールを実現します。システム自体がネットワーク化されているので、I/Oを共有した様々なバリエーションでのシステムアップを実現します。

STUDER

MICRO

ラジオ・ステーション向けの新製品がこちらのMICRO。2Uのコンパクトなエンジンと6Faderのコントロールモジュール、そしてTabletの組合せ。コストを最大限に押さえつつSTUDERのこれまでの様々な機能を盛り込んだ製品に仕上がっているということ。STUDERまでもがTabletを活用したソリューションを登場させてきたことに、システムのコンパクト化の流れを強く感じます。

GLACIER

もう一つの新製品がこちらのGLACIER。こちらはジュライのエンジンと組み合わせて、コントローラー部分をタッチスクリーン化したりとブラッシュアップされた製品です。EQ/DYNなど全てがタッチスクリーンでコントロールできるノブのないコンソール。このコンセプトは今後市場に受け入れられていくのか動向を見守りたい製品です。

Lawo

Ruby

NAB 2017で登場したこちらの製品ですが、たったの1UのコンパクトなMixing Engineをコアに構築されている製品です。オプションスロットに用意されるアナログに、MADI、Ravenna搭載という充実のDigital I/Oで、まさに今を感じさせるI/O構成になっています。放送向けのソリューションは、このようにAoIPがメインストリームとなっていることを強く感じさせる展開が目立ちました。

SoundField

Ambisonic向けのマイクといえばSennheiser AMBEOが代表的な製品ですが、以前よりAmbisonic製品を展開しているSoundField社は忘れてはいけないメーカーです。Ambisonicの考案者が創業したメーカーであり、Ambisonicを活用するための様々な製品群をラインナップしているのがその特徴です。創業者が亡くなった後にメーカー自体の存続が危ぶまれていましたが、現在はRODEと同じグループの傘下となり、IBCではヨーロッパでの取扱代理店HHBのブースに展示が行われていました。ハードウェアでのA-format to B-Formatのコンバーターなどハードウェアでのコンバーターを備え、LIVEにも対応できるラインナップを持つのが特徴です。ご興味ある方はメーカーHPをチェックしてみて下さい。

RIEDEL

BOLERO

インカムシステムとして独自のネットワークを利用し映像音声など、様々な分野に浸透しているRIEDELの新製品はワイヤレスのシステムです。NAB 2017で発表されていましたが、国内でも技適申請が終わりリリースが始まるということです。

手のひらサイズのボディーパックで6回線の受診が可能なこのシステムは、1.9GHz帯を利用することで混線の影響を最低限にしてこれまでのRIEDELのネットワークに乗っている回線をワイヤレスで飛ばすことが可能となります。

アンテナはPoE対応のネットワークで接続可能で、最大で100台のアンテナを同時に運用することが出来るということです。中継現場で中継車が受けた回線から、必要な6回線を抜き出して無線に載せるという柔軟な運用が可能となる製品です。バッテリーもカタログ値で19時間駆動と十分なもので、さすがRIEDELといったところではないでしょうか。

Fraunhofer

MPEG-H

国内ではほとんどその名前を聞くことはないかもしれませんが、Fraunhoferが展開するMPEG-Hは次世代の3Dサラウンドです。放送用のフォーマットとして注目されている規格の一つであり、DOLBY ATMOS、DTS-Xらと同様にオブジェクトベースの3Dサラウンドです。スピーカーフォーマットの規定はなく、オブジェクトベースのサラウンドフォーマットと言う部分が規格化されています。その再生にはデコーダーを搭載したスピーカー製品かヘッドフォンであれば、その配置に合わせてバイノーラルへと変換をして出力することが可能になります。

New Audio Technology

IBC2017ではポストプロダクション用のシステムとして、New Audio TechnologiewのSATのベータ版でのメタデータの生成がデモンストレーションされていました。オブジェクトオーディオなのでメタデータ+オーデイオデータこれが1セットでMPEG-Hのオーディオデータということになります。

もう一つライブサウンド向けにJUNGERの製品が紹介されていました。こちらはSDIエンベで入力された16chの信号に、このボックスでメタデータを更かして抄出するという製品です。このプロセッサーを通すことでMPEG-Hの送出用のストリームが作れるということです。すでに韓国では試験的な放送が始まっていて、来年の冬季オリンピックではMPEG-Hのシステムが運用される予定ということです。世界的に今後の広がりや動向を見ていかなければならないソリューションの一つと言えます。

記事内に掲載されている価格は 2017年9月21日 時点での価格となります。

最新記事ピックアップ