Music is Magic!音楽は魔法だ!

ホームスタジオでの音楽制作がポピュラーになった現在、商用スタジオの価値が見直されています。高価なビンテージ機材、大型スタジオ・コンソール、熟練のエンジニアによる最高のサウンド。そして何よりも、多くのミュージシャンが「スタジオでは特別なマジックが生まれる」と言います。

SCFEDイベのスタジオ探訪記 第5回:ワーナーミュージック・マスタリング

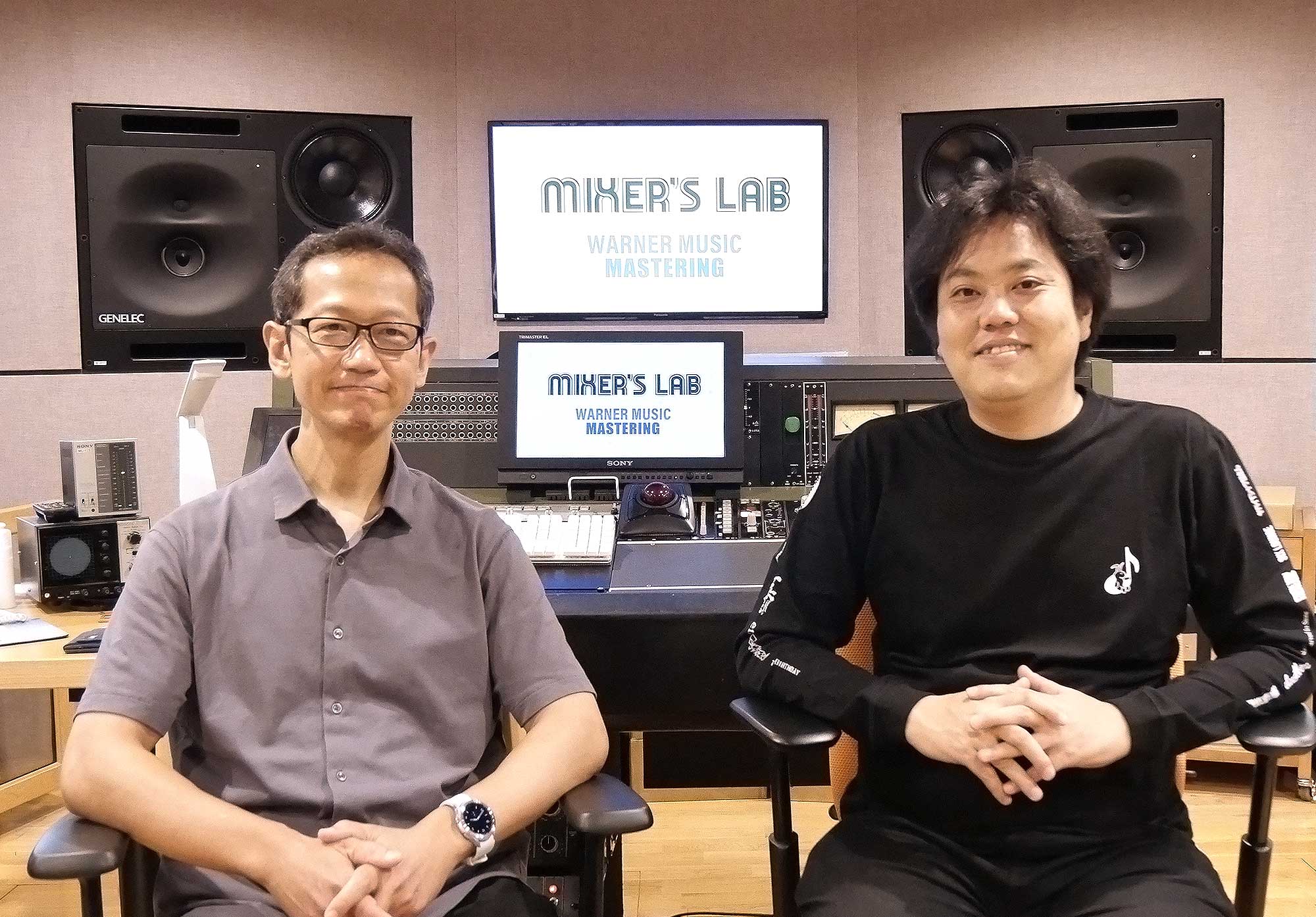

スタジオ探訪記 第3回 ミキサーズラボ訪問にて、マスタリングやレコードカッティングを行なっているワーナーミュージック・マスタリングをご紹介頂く事ができました。そこで今回は、港区南青山にあるワーナーミュージック・マスタリングの「MASTERING 1」を訪ね、取締役 マスタリングエンジニア / 田中 龍一氏(写真左)、マスタリング部 / 加藤 拓也氏(写真右)にお話を伺いました!

ワーナーミュージック・マスタリングの成り立ち

ーーー今回は探訪シリーズ初のマスタリングスタジオということで、早速ですが、ミキサーズラボとワーナーミュージック・マスタリングの関係についてからお聞かせ頂けますでしょうか。

田中氏:ワーナーミュージック・マスタリングというのは、元々はワーナーミュージックの録音課だったんですね。そこからいわゆるアウトソーシングという形で、業務をそのまま引き継いで2000年4月にミキサーズラボに部署ごと転籍しました。そういう経緯もあって現在もワーナーミュージックという名前を残しています。

CDマスターやTDマスターなど、ワーナーミュージックの音源を全てこちらで管理していますのでメーカー系といえばそうなのですが、ワーナーミュージックと資本関係は全くないんです。基本的にはミキサーズラボの一部門として運営されています。

2023年8月に新設された Dolby Atmos Music(空間オーディオ)ミックスルーム

ーーー2023年8月に Dolby Atmos Music(空間オーディオ)対応のミックスルームが新設されたとのことですね。

田中氏:一昨年よりワーナーミュージック・ジャパンさんからドルビーアトモス制作の相談を受けていて、それに対応するため既存のマスタリングルーム「MASTERING 3」をリニューアルする形で準備を進めてきました。

MASTERING 3 は今までのマスタリング作業に加えてApple Music や Amazon Music など、ドルビーアトモス対応音楽配信サービスの制作に最適な環境を提供するためにリニューアルされました。

プロにマスタリングを依頼するメリット

ーーー個人で音楽制作をしている方は、マスタリングまで自分で行なっているケースが多いかと思います。プロにマスタリングをお願いするメリットについてお聞かせください。

田中氏:マスタリングエンジニアに依頼するメリットは、自分以外のエンジニアが客観的に、俯瞰的に全体を見てバランスを整えられることだと思います。

自分一人で音楽制作をしていると方向性が偏ってしまうことがあって、第三者の視点で改善点に気付けるという事があります。そして音質やバランスだけでなく、ノイズが入っていないか、音が途切れずに再生されるかなど、マスター音源として不備がないかを確認する機会にもなります。

当スタジオではワーナーミュージックのマスター音源の管理を全て引き受けていますので、マスター音源には責任を持って、最終クオリティチェックまでを行っています。

ーーーマスタリングする際に普段から心がけていることはありますか?

田中氏:一番重要なのは客観性ですので、調整している途中でも改めて客観的に聞くということをしますね。

例えばヴォーカル帯域のEQを調整してヴォーカルが前に出るようになったけれど、楽曲として聞いた時にはどうなんだろう?という楽曲全体としての確認です。

また、長時間作業を続けているとサウンドへの判断力が鈍くなりますので、時間を置いて鼓膜と頭を休ませることも大切です。

昔はマスタリングとなると素材を当日に直接持ってきて、その場で立会いしながらマスタリングして、その日に終わらせるということがほとんどでした。一休みして頭を切り替える作業ができなかったのですが、今はあらかじめ音源を送って頂けるので、ある程度調整をしてから時間を置いて聞き直すことが可能になりました。

ーーーアルバムに複数曲を収録する際に、各曲のレベルや音質を揃えたり、曲間を決めるのがマスタリングという認識がありました。昨今は一曲完成するごとに配信するケースが多く、1曲だけでマスタリングを行う場合に、ボリュームや音質は何を基準に調整していくのでしょうか?

田中氏:そこはエンジニアによって異なる部分だと思います。

私に関しては基本的に音量が高めなんですけど、いわゆる「潰した感」の出ないギリギリ手前くらいに抑えるようにしています。CDも配信も基本的には同じ方法で、CDだからといって音圧を大きく上げる事もしませんし、リミッティング感の一歩手前の、ある程度ダイナミックレンジが感じられる所で抑える感じです。

音質面では、周波数帯の明らかなピークを調整する場合もあれば、何もしなくて良い場合もあります。マスタリングを必ずこの方法で行うというエンジニアもいらっしゃいますが、私の場合はかっちりとは決めていなくて、素材次第な部分もありますね。

ーーープロフェッショナルは何故、スピーカーで音を聞くのでしょうか?

田中氏:一つは、スピーカーはヘッドフォンに比べて耳が疲れないという利点があります。ヘッドフォンは長時間作業をすると耳が疲れてしまい、耳の疲れは正確なジャッジの妨げになります。もちろんヘッドフォンでもサウンドの確認は行っていますが基本的にはスピーカーですので、自分に合ったスピーカーを選ぶことが仕事を続けて行く上で大切です。

モニタースピーカーの選択はエンジニアに委ねられる所で、当スタジオではそれぞれに異なるモニタースピーカーが設置されています。エンジニアによってモニターする音量も違って、小さめで聞くエンジニアもいますし、大音量で聞くエンジニアもいます。

スピーカーが最も良い音で鳴る音量はスピーカーごとに異なりますので「マスタリングの音量はこれ」といった決まりはありませんが、どちらかというと控えめの音量で聞くエンジニアが多い印象ですね。

ーーーマスタリングにおいて、プラグインとアナログ機材にはどんなメリットとデメリットがありますか?

加藤氏:プラグインは自分のお気に入りの型をテンプレートにしてすぐ呼び出せたり、前に作業した作品を別で使用するときに、トータルリコールがすぐできるなど、作業効率がよいところ、細かい部分の修正や処理をしやすいところがいいですね。また、新製品のプラグインや、シミュレートですが、ビンテージ機材を気軽に試すことができるのも良いところだと思います。

ただ、何でも出来てしまうが故に、エフェクト処理が過剰になってしまうことに注意が必要です。

アナログの良さは、プラグインとは逆に、画面がないので耳だけで変化を感じ、手で直接つまみを2つ同時に動かすなど、直感的な操作ができるのが良さだと思います。また、回路を通しただでもいい感じになったなと思うこともあり、その曖昧な変化を楽しむ事ができるのも良いかと思います。ただ、機器のコンディションの良し悪しを見極められない人が使うと、サウンドに悪影響を与えてしまいますので、機材への知識や音の印象を常に気を配ることが大事かと思います。

田中氏:個人的にはアナログ機材も好きで、アナログでしか出せない空気感を得たい時に使います。

ただ、アナログは全く同じ設定にしても以前と何か音が違うということがあって、それがアナログの曖昧さの良い所と同時に悪い所ですね。

一番いい加減なのは人間の耳ですので(笑)、機材だけは信頼できる状態にしておくという意味でも、アナログ機材は定期メンテナンスをしっかりと行っておくことが大事だと思います。

ーーー2018年に御社がスタートしたオンラインマスタリングサービス LABMAS(ラボマス)を取材させて頂いてから5年ほど経ちました。オンラインマスタリングは定着していますか?(当時の取材記事はこちら)

田中氏:サービス開始当初からご利用頂いている方をはじめ、一度ご利用頂いた方のリピート率が非常に高いですね。そういう意味ではオンラインマスタリングが定着していると思います。

レコードが生み出すMAGIC 「踊れるサウンド」

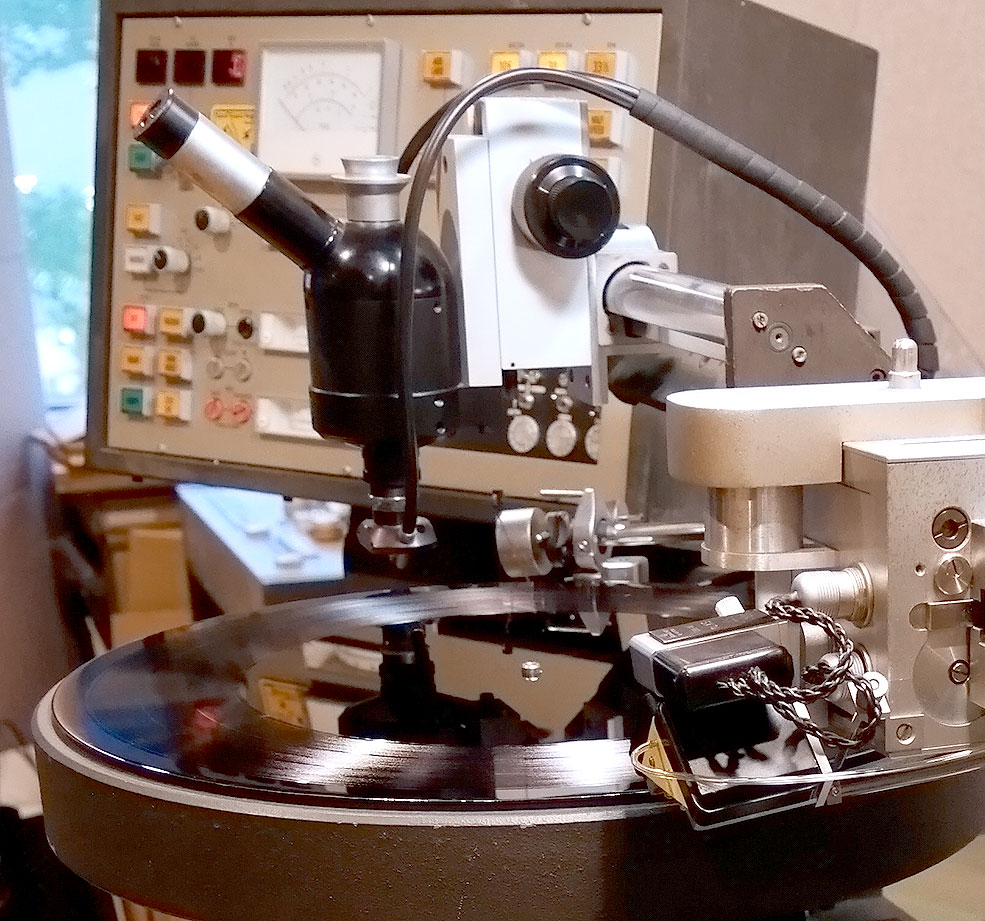

ーーー御社のお宝機材を教えてください!という前からすでに、もの凄い存在感のレコードカッティングマシーンが鎮座してこちらを見守っております。この、見るからにお宝な機材についてお聞かせください。

加藤氏:こちらは1980年代当時のレコードカッティングシステム Neumann VMS 80で、音質調整コンソールとカッティングアンプも含めたNeumann純正のコンポーネントで、最終ロットに近いモデルです。世界中を探して、ニューヨークのスタジオで使用していたシステムを購入してこのスタジオに設置しました。

ーーーレコード盤に溝を刻むとは、機械的にはどんなプロセスが行われているのでしょうか?

加藤氏:音声信号の電流をカッター針の振動に変えて、ラッカー盤に溝を刻んでいくという仕組みです。

またカッティングマシンの右隣にあるのがカッターアンプで、カッターヘッドのコイルが過電流で焼き切れてしまうのを防ぐためのブレーカーが備えられています。

昨今のハイレゾ音源や、CD向けのマスター音源では、高域成分が多かったりするので、それをそのままカッティングに使用すると、過電流でカッターアンプのブレーカーが落ちてしまうことも多々あります。高域成分が多すぎる音に関しては、ディエッサーや、ハイリミッターなどを使用し、それを抑えます。

レコードカッティングは、レコード用のマスタリングと同時に、カッティングヘッドを保護することも大事な作業になってきます。

ーーーレコードには音の温かさや艶があると言われますが、何がそうさせるのでしょうか?

加藤氏:これは私の主観ですが、デジタルメディアのように輪郭があって個々の音がしっかり出ているというよりは、倍音が生まれて「音が滑らかになる」と言ったら良いのかも知れません。それが温かみとか艶とよく言われる音になるのではないでしょうか。

レコードでは立体的なサウンドに変化して、サウンドにグルーヴのような奥行きが生まれます。

体が自然と“動く”、踊れるサウンドになり易いかなと思っています。

私はこれまでレコードをあまり聞いて来なかったのですが、そんな世代にもわかる音の変化が得られますよ。

田中氏:レコード針の振動によって生まれる倍音もあると思いますが、フォノアンプ独特の音質によるところも大きいのではないでしょうか。

オリジナル配信フォーマット「Lacquer Master Sound」

ーーー御社が開発提供されているサービス「Lacquer Master Sound」(ラッカーマスターサウンド)についてお聞かせ下さい。

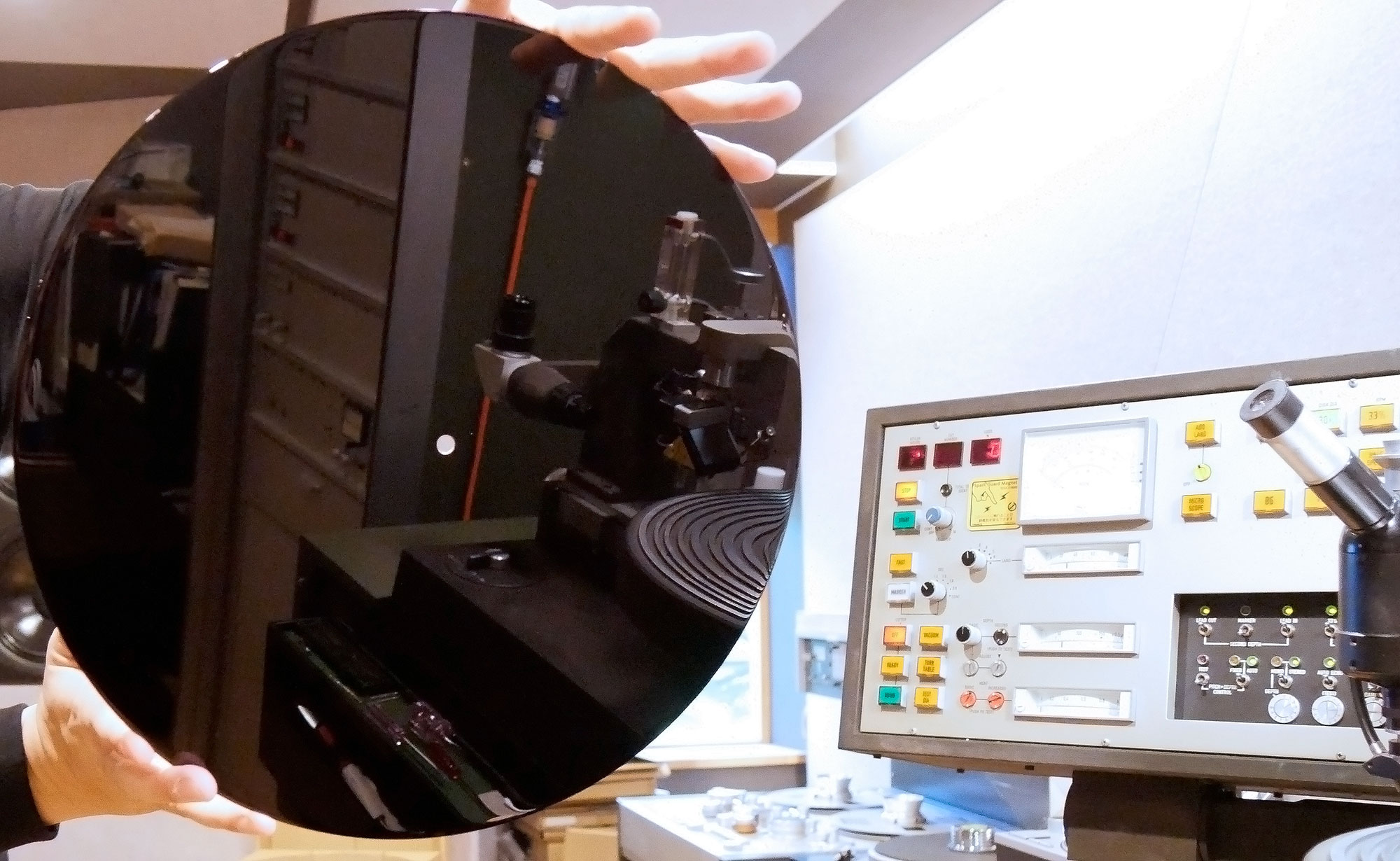

田中氏:「ラッカーマスターサウンド」というのは弊社が作った造語でして、ラッカー盤に刻んだ溝にプレイヤーの針を直接落として、ピックアップしたサウンドをデジタル化(wav化)するサービスです。

ラッカー盤は大量生産用スタンパーを作成する原盤になるもので、私たちが普段手にするレコード盤(ポリ塩化ビニール製)とは違い柔らかい素材のラッカー(アセテート樹脂)がアルミ板の上に塗布されています。

レコードプレスの工程では、溝が刻まれたラッカー盤に銀を吹き付けてメッキを繰り返し、それを複製したものがプレス・スタンパーとして使用されますので、その工程で多少の音質劣化は否めません。

ラッカーマスターサウンドでは、溝を刻んだラッカー盤をその場ですぐに再生してデジタル化するので、音質的にはプレス盤よりも大分有利です。金型作成の過程を通過していない、レコード原音というのがラッカーマスターの大きな特徴です。レコードは外周と内周でも音が変わりますので、ラッカーマスターサウンドでは極力、外周を使用しています。

ラッカー盤は柔らかくてカッティングしやすい反面、針を落として再生すると数回の使用で音質が劣化するだけでなく、時間経過でも劣化してしまいます。そのため、ミキサーズラボのエンジニア陣が何度も試聴を重ねて選定した、ハイクオリティのレコードプレーヤー、ピックアップカートリッジ 、A/D コンバーターを使用して、溝を刻んだラッカー盤からすぐにデジタル化の作業を行っています。

ラッカーマスターサウンドの詳しい情報はこちら一番重要なのは客観性

ーーーこれまでレコーディングスタジオをいくつか訪問してきたなかで「第三者の視点」や「客観性」そして「協力」というキーワードが多く聞かれます。

今回のワーナーミュージック・マスタリング探訪でも「客観性」が一番重要とのことで、第三者のプロが客観的に判断することの大切さを改めて考えることができました。一人で音楽制作を完結しているアーティストにとって、プロにマスタリングを依頼するということは、自分の作品を第三者に委ねて”気付き”が得られる良い機会になることは間違いありません。

そして大変驚きだったのは、レコードが「踊れるサウンド」を生み出すというマジック。これは特に、ダンスミュージックを作るクリエイターがレコードにこだわりを持って来た事へのヒントになるのではないでしょうか? 本日はとても貴重なお話を有難うございました!

記事内に掲載されている価格は 2023年10月12日 時点での価格となります。

最新記事ピックアップ