さてさて、今更聞けないDAWの比較、第6弾となりました。ちゃんと比較になっているのか、そもそも比較できているのか、それはまた後日反省です。さてお待ち兼ねのみなさんお馴染み「CUBASE」をやっていきます。CUBASEと言えば作曲、アレンジ用のDAWとして歴史も長く、世界的に定番中の定番DAWとも言えるかなと思います。その昔、SONARというWindowsで使用できるDAWソフトがありましたが、CUBASEとSONARでよく張り合っており、30代で音楽を作られている方は、当時SONARかCUBASEか、はたまたLiveかどれにしようかなんて思っていた方も多かったかもしれません。そんなCUBASEも今やVer12まできており、現在もなお定期的なメジャーアップデート更新が行われております。Steinberg社のさらなる技術開発、機能向上に向けた情熱が感じとれます。ただ加えて言えば、どんどん古いOSの足切りも早いDAWとも言える印象に最近はよく思います。(特にMac)

「VOCALOID」「アカデミック」などなど特に若い世代においては非常に影響力のある存在で、長年継続して進化し続けているのもSteinbergのプロモーションが成功していると言えるのではないかと思います。コードアシスタントやアンプシミュレーターのプラグインエフェクト、VariAudioやら、実はCUBASEだけまず買っておけば、使いこなせばなんでもできちゃう優れものでもあります。(なので最初に導入するならCUBASE PROがおすすめ)ある時、某動画サイトですごいかっこいい曲を作る憧れの方がいて、その某動画サイトで活躍する作家達のプライベートスタジオの写真集にその方の制作環境がありましたが、なんとMacとCUBASEのみというのを目の当たりにし「嗚呼、これだけであんな曲できるんだ」って、そこで才能の差を感じたのはいい思い出です。

私もCUBASEを持ったきっかけはVOCALOID Editor for CUBASEという通称ボカキューが使いたくて、付属のAIから始まったのがそもそもでした。割と最近ではありますが。とは言え、カラオケ素材をPro Toolsで作って、CUBASEにはっ付けて、VOCALOIDを打ち込む用途にしか使用していませんでしたので、今回は付属の音源などを使用し、同じような曲を作っていきたいと思います。それではいきましょう。

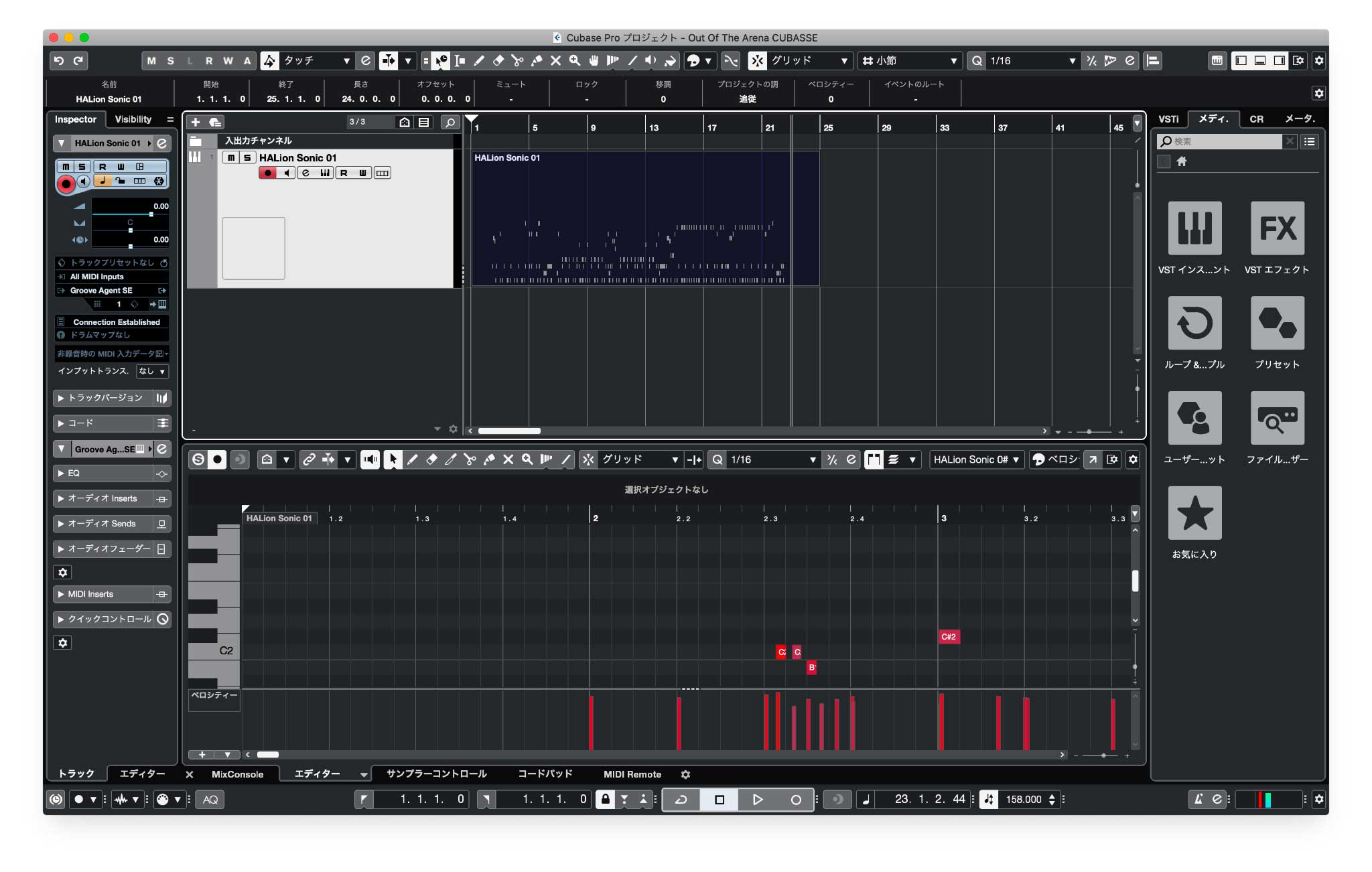

CUBASEの全体図

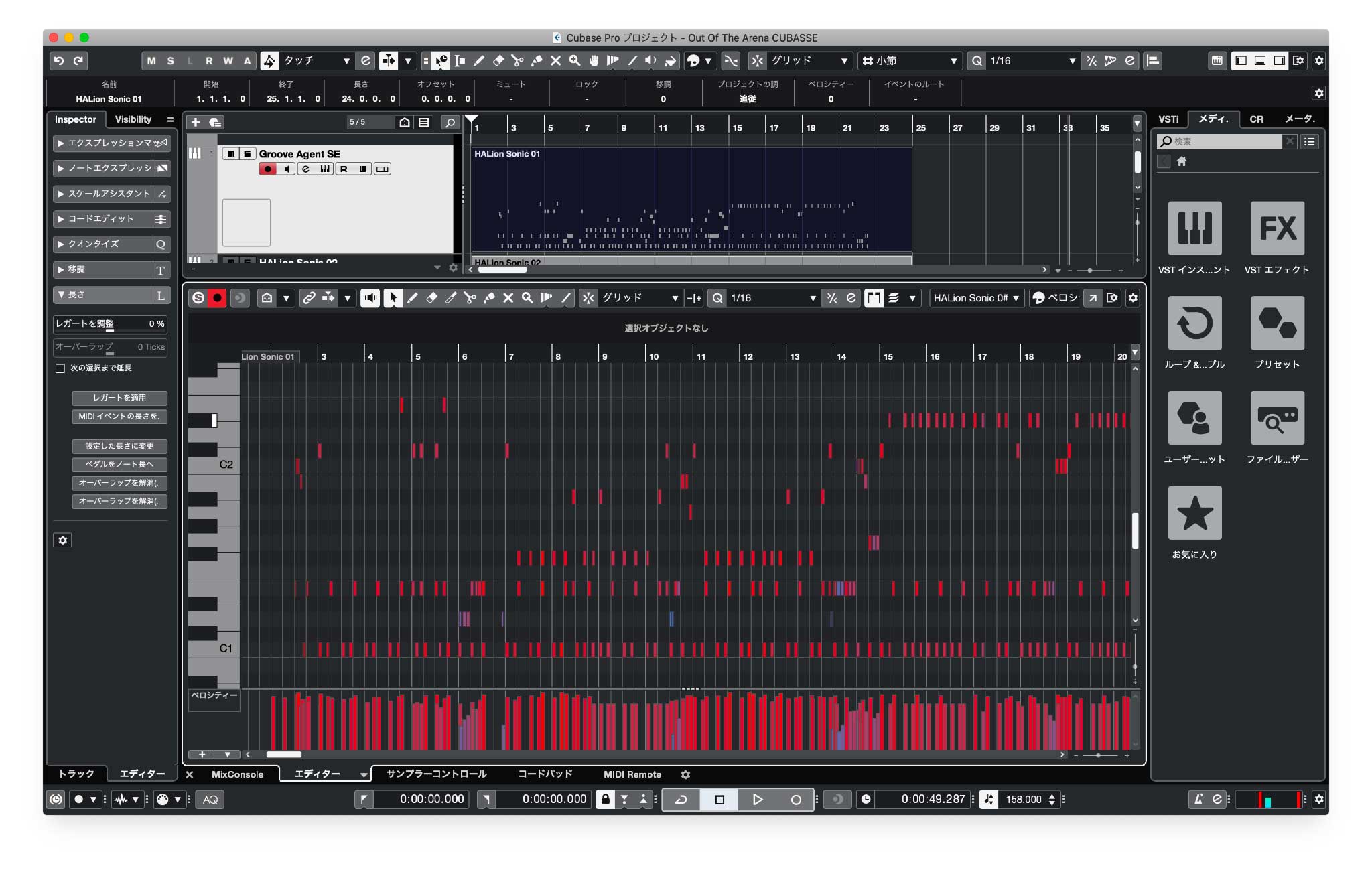

最初にですが、CUBASEの全体を見ていきましょう。左側はトラックステータス的な、右側にはエフェクトや音源系のリストが並び、そしてストップ再生関連のトランスポートが下部にあります。上部にはアイコンの切り替えやら、SOLOなどの切り替えがついており、いつからか、このトランスポートは上ではなく、下になってたような。(そうなんです、Studio Oneの時も思ったのですが、トランスポートが下なんですよね)Pro Tools、Logicなどなど基本は上が多いような気がします。えー、ついつい画像ググっちゃいました。CUBASE 9からデフォルトが下になっている様子です。ちなみにStudio Oneを調べたところ、2009年に初代が登場し、この時すでにトランスポートは下にあったようです。そしてCUBASEは2016年にCUBASE 9が登場し、この時にレイアウトの変更があった模様です。すでにCUBASEも下になってから年数も経ってますが、ご活用いただいているユーザーはもう慣れましたかね?まあ、ショートカットを覚えてしまうと、別にストップ再生やらは無くても困らないのですが、知らないDAWや、人のDAWを触る時はこのトランスポートがあった方が間違いは無いような気がしてます。でも今までここを問題にお問い合わせがあったわけでは無いので、気にしなくてもいいでしょう。そして上部にアイコンが並んでいると申しましたが、トラックの枠の作成や、ノートの打ち込みなど、初期段階ではスナップ機能がONになっております。またクオンタインズのボタンも常設されており、その場でパッとMIDIキーボードで打ち込んで、パッと直したい時はCUBASEはとても簡単に編集可能です。

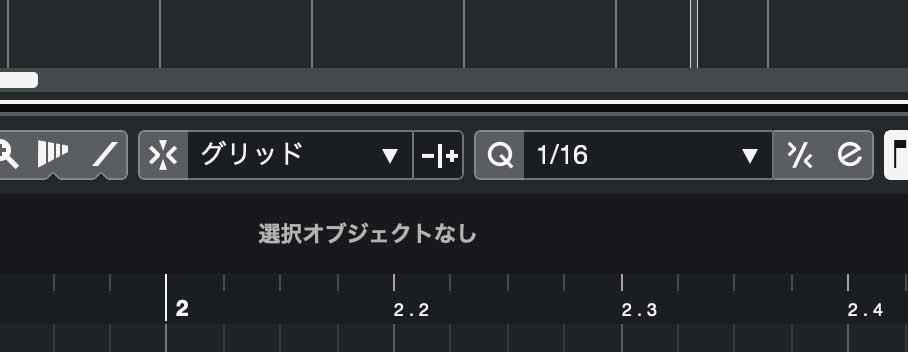

ピアノロール画面のスナップとクオンタイズ機能

上の画像の「グリッド!」って書いてある左側のボタンが「スナップON/OFF」、1/16とか書いてあるQのマークっぽいのが「クオンタイズ」になります。スナップはONにしておけばグリッドって書いてある通りに、グリッド線に吸い込まれていきます。なお今回もスナップはOFFにし、グリッド線は気にせずに打ち込みをします。そしてある程度ザックリ打ち込み、ここでクオンタイズをポチッと押してしまうと、せっかくのランダム打ち込みが全てクオンタイズされビッタビタになります。ご注意ください。

ドラム音源の全体とエフェクト

続いて使用したドラム音源ですが、CUBASEに付属となっている「Groove Agent SE5」を使用します。なんとCUBASEシリーズではこのドラム音源はデフォルトに付属している様です。すごい。使用したプリセットはClassic Rockの中にある「Connection Established」をチョイスします。なんとなくですね!なおこのGroove Agentの凄いところですが、スプラッシュシンバルやチャイナまで用意されており、結構ドラムのバリュエーションとしては、他のDAW付属に比べて豊富に入っているのではないかなと思います。しかも何気にスネアとかベロシティで音色も変わるので、細かいサウンドバリュエーションも豊富なのが伺えます。加えてGroove Agentには「ミキサー」という項目もあり、ここでそれぞれのレベルを調整できるだけではなく、コンプやEQも加えることもできつつ、さらにTAPE SAT(サチュレーター)もあったりと、とてもワクワクな機能が満載です。これだけでも十分に遊べちゃいそうです。

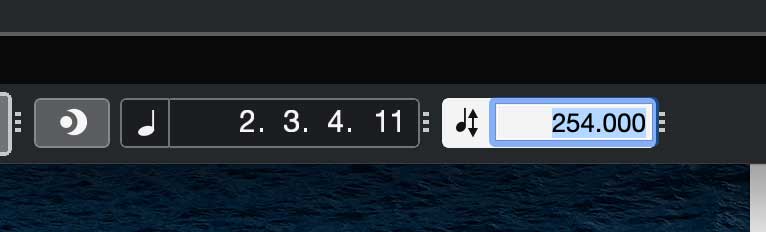

メインのテンポ設定

ある程度の音色も固まったところで、そういえば。忘れてました。オッドタイマー必須のテンポチェンジと、拍子変更がどんな感じでできるのか見ていきます。まずテンポの部分ですが、下部のトランスポート右側にある数字が表示されておりますので、表示欄をクリックすれば数字が打ち込めます。簡単に全体のテンポ設定が可能です。これは簡単ですね。

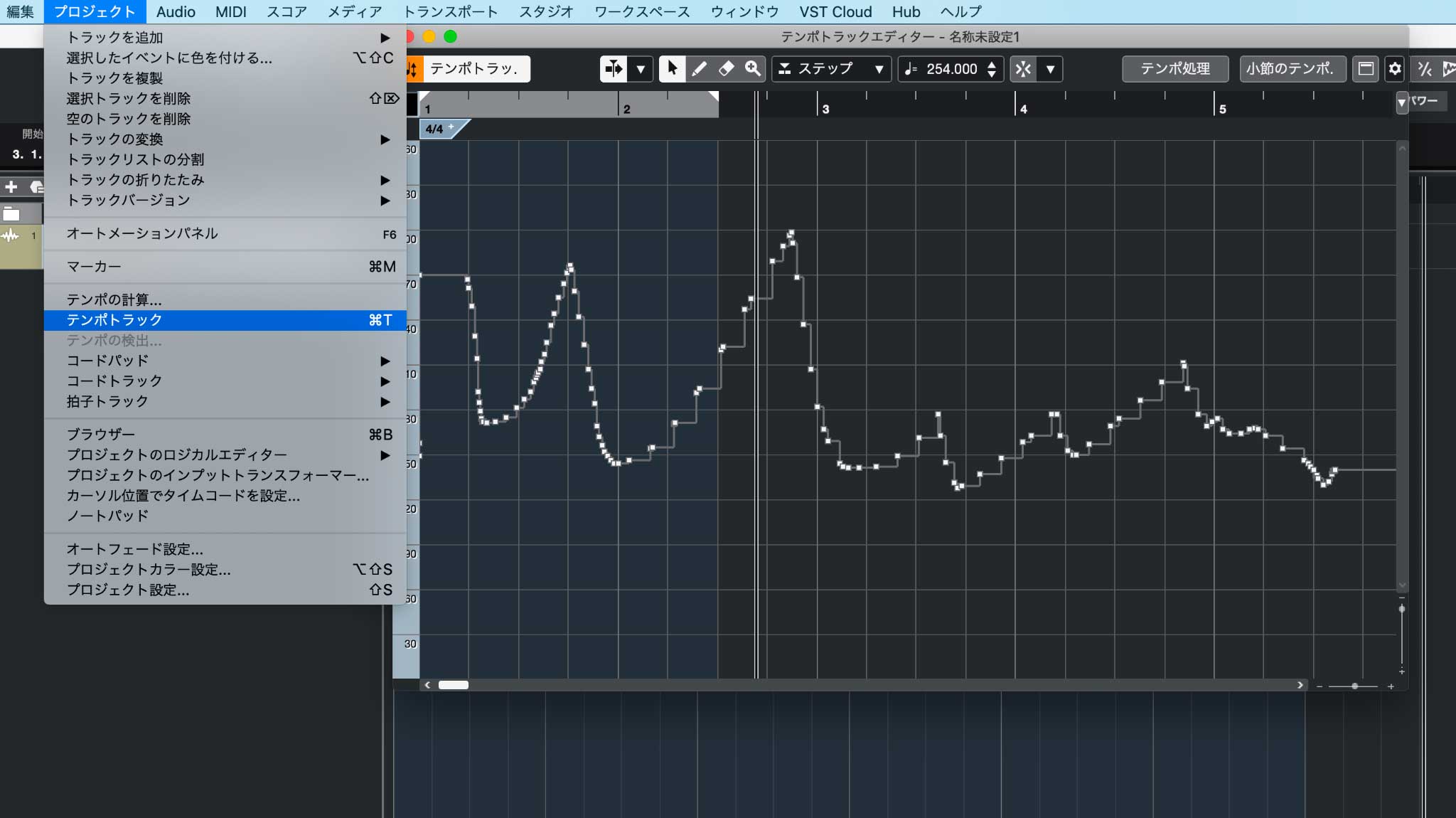

テンポトラックエディターで好きなテンポを打ち込み

続いて、セッション全体を揺れ動くテンポを設定したい人は、この数字の左のアイコンにマウスアイコンを持っていくと「プロジェクトのテンポトラックエディターを開く〜」って書いてあるので、ああ、テンポは別ウィンドウなんだなって分かりますね。早速表示させてみると、コマンド押しながらアイコンを動かすと鉛筆アイコンになるので、任意のタイミングでテンポの打ち込みが可能です。さらにオプションキーを押しながらクリックしつつ動かすと、鉛筆で自由にテンポを波打つ様に描くことができます。これでまるで私の様な揺れ動く音楽を作ることができそうです。これはrit.する時や、accel.する時にはガンガン使えそうですね。最後にいい感じの締めを表現したい人にはとても重要な機能でしょう。

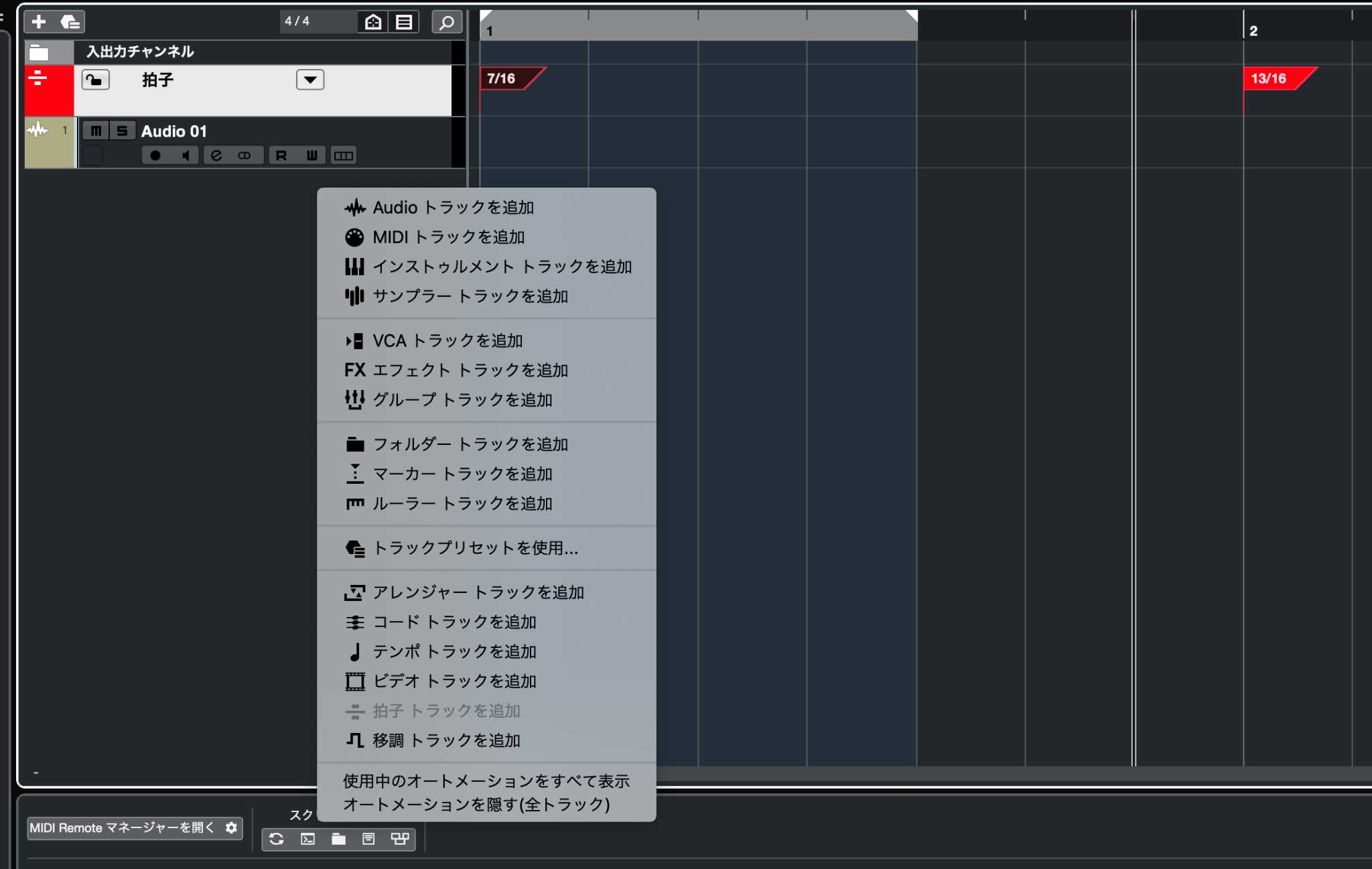

拍子トラックの作成

続いて、拍子の変更にいきます。やっぱりハネた感じのロックにしたいので、6/8にしたいなと思いつつ、CUBASEの拍子変更を探していきますが、これもテンポと違い、拍子トラックというのがある様子です。(写真はすでに拍子トラックが表示されているのでグレーアウトしてますが)拍子トラックはトラック欄に右クリックすると拍子トラックってあるので、これを入れればOKです。これでガンガンユルユルな変拍子も自由自在です。もうこの下りは皆さんも飽きているかとも思いますが、今回も4/4で攻めていきたいと思います。ちなみに、任意の場所でOptionキー押しながらクリックすれば、そのポイントから拍子変更を挿入することが可能です。

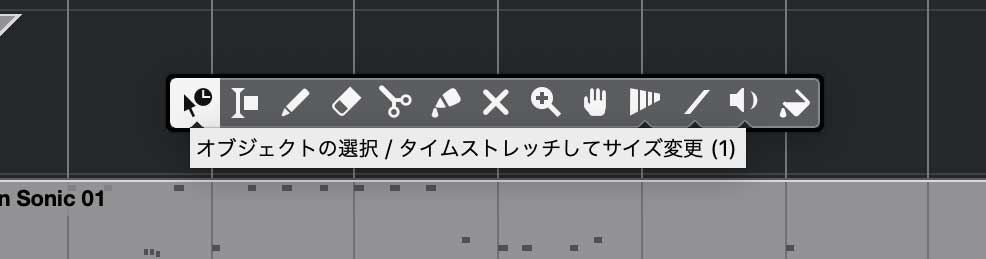

右クリックでアイコンリストを表示

さて、ドラムの打ち込みを進めていきたいと思います。まずCUBASEの場合はインストゥルメントトラックを立ち上げ、鉛筆で打ち込み用のブロック?枠を作っていきます。(DAWによって表現が違うのですが、リージョンとよく言いますかね。)無事に枠ができたらダブルクリックすれば、お馴染みのピアノロール画面にいきます。これでガンガン打ち込んでいけば問題ありません。ここら辺は他のDAWと何ら違いはないので、サクサクです。フリースタイルに打ち込む方は前述の通りスナップをOFFにしてください。そしてさらに加えてですが、CUBASEといえば右クリックでアイコンの切り替え一覧が出てきます。ここで都度切り替えて打ち込み、消したり範囲選択してもOKですが、基本的には「Optionキー」を押しながらだと鉛筆アイコンに切り替わりますので、矢印アイコンのままでもOptionキーを駆使すれば作業が可能です。ちなみにすでにノートが打ち込まれていたり、リージョンがある場合、Optionキーを押しながらアイコンを持ってくるとハサミツールになります。とても便利です。続いてベースを打ち込んでいきます。

ベースの打ち込み

次にベースですが、音源はCUBASEといえばHALion!ですね。HALionといえば、マルチレイヤー対応のいろんな音源が入っております。ちなみにCUBASEに付属するのはHALion SEとなっており本家のHALionだとサンプリグもできるらしいです。ここが大きな違いになるかと思います。ドラムの音源もHALionでも良かったのですが、今回はベースにて使用していきます。なお、今回調べて知りましたが、CUBASEのラインナップにはAi、Elements、Artist、Proとあるのですが、HALionの音源内容もそれに伴い、入っている種類が結構違っております。基本的にはHALion Basic Setは付属しており、見る限りそこそこ入っていそうなので、実はソフトやUR22といったインターフェースに付属する無料版のAiとかでも結構音源を使っていろいろ作れるのではないかなと思っております。なお今回はHALion Artist(CUBASE Artist以上を購入すれば使用可能)に付属するFIngered Music Manってのをなんとなく選んでみました。ブリブリにしたいですね!

VST bass amp

ベースの打ち込みも完了し、音を作っていきたいと思いますが、CUBASEといえば「VST Amp Rack」ですね!CUBASE 6から見た目も含めて、すごいのが出たなと当時思っておりましたが、改めて使ってみると、結構完成度も高く、何より使い勝手の良いアンプシミュレーターではないかなと思います。この時期にPro ToolsではEleven Rackや、Logicにもそれらしきものの搭載、Amplitube 3が出たりと、実は2010年前後はアンプシミュレーター系の進化が著しかったような気がします。そのころはニコニコ動画でもVOCALOIDでの作曲も流行り、音楽制作がバンドマンとってはとても身近な存在に変わる激動の年だったのではないかと思います。そして今回使用するBass Ampはもうちょっと後からだったよな…と気になって眠れなかったのでぐぐりましたところ、CUBASE 8からの搭載だった模様でした。今となっては当たり前な存在になってしまいましたね。本題に入りまして、このVST Bass Ampではアンプシミュレーターのみならず、ストンプ系ももちろん設置可能です。しかもアンプ前にエフェクター、アンプ後にエフェクターなどなど設定も可能で、さらにマスター段でもエフェクター設置が可能なので、より音作りの追い込みも可能です。あんまりいじらなくてもデフォルトのサウンドでもだいぶ満足できるので、とりあえずギターを弾いて、全体の雰囲気を作るぜ!という時にサクッとAmp Rackをインサートしてサクッと弾くのにもバッチグーです。

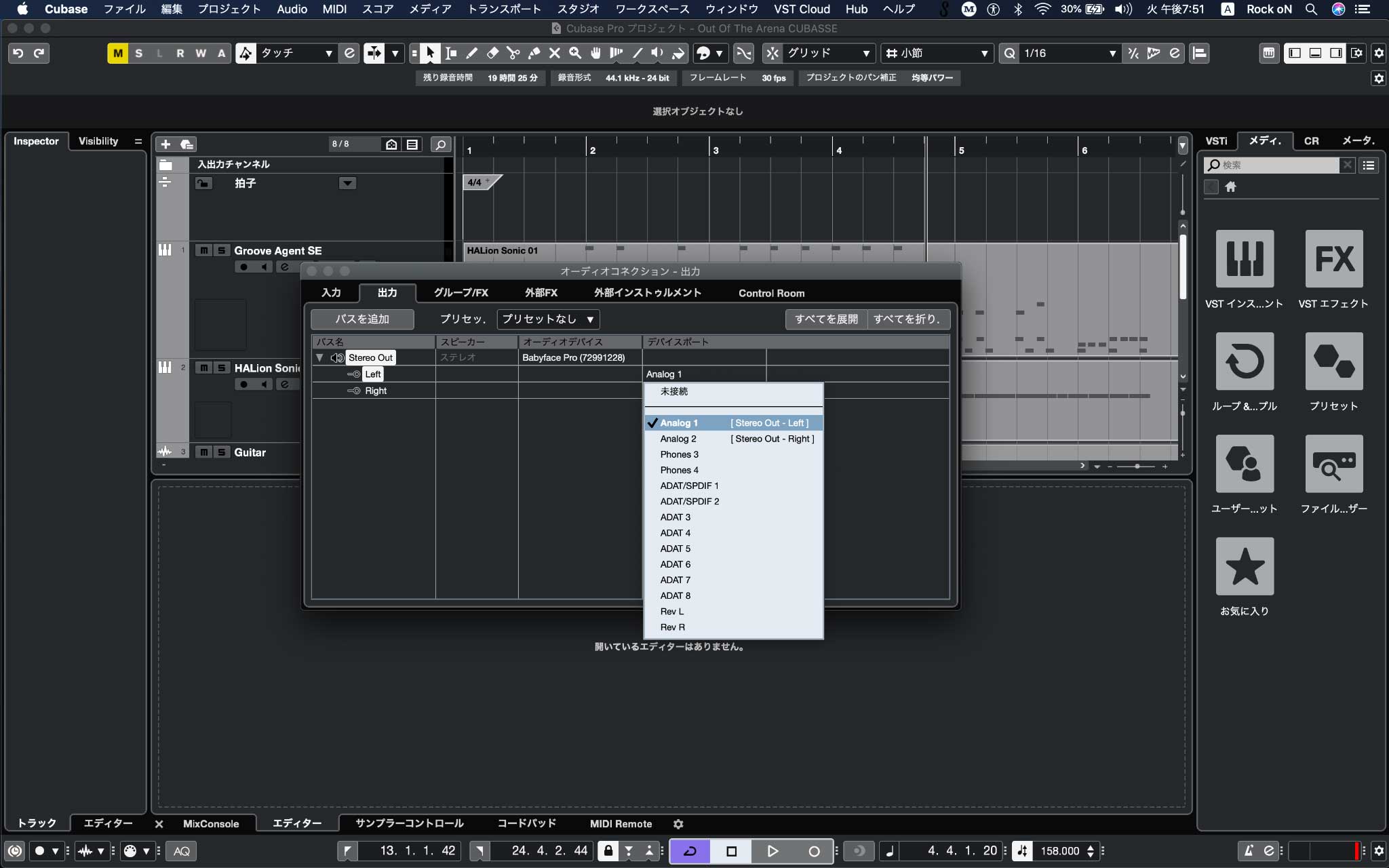

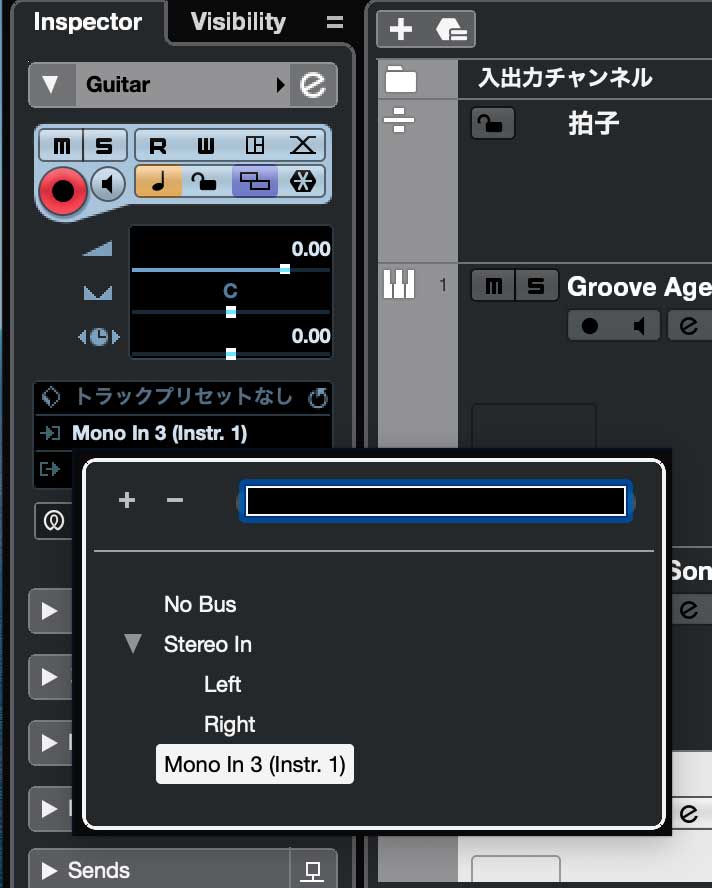

CUBASEのインターフェース設定、まず初めのスタジオ設定

続きましてギターの録音を行なっていきます。どのDAWも同じですが、オーディオトラックを作成し、インターフェースのセッティングをして、インプットの設定を行います。私は慣れているから特別困らないのですが、他のDAWから来ている方ですと、このCUBASEのインターフェース設定はちょっと特殊で、まずCUBASEのメニューバーにある「スタジオ」から「スタジオ設定」にいきます。そこで接続しているインターフェースを選択して、次に同じスタジオメニューから「オーディオコネクション」を選択します。

ここで入力、出力でしっかりとインターフェースの任意のチャンネルが生成されているかを見ていただき、今回もRME Babyface ProのInst In(Input 3)にギターを繋いでいるので、トラックのインプットもそこになっているかを確認しつつ、設定していきます。なぜかCUBASEの場合、こんな感じで設定が多いのですが、昔から変わらず、今でもなんでだろうと思いますが、ここは結構重要なポイントです。

【最後にオーディオトラックのInput設定】

こうしてトラックのインプットを任意のチャンネルにアサインし、録音の丸ボタンと、スピーカーマークを押して、これでギターの音が出てきます。

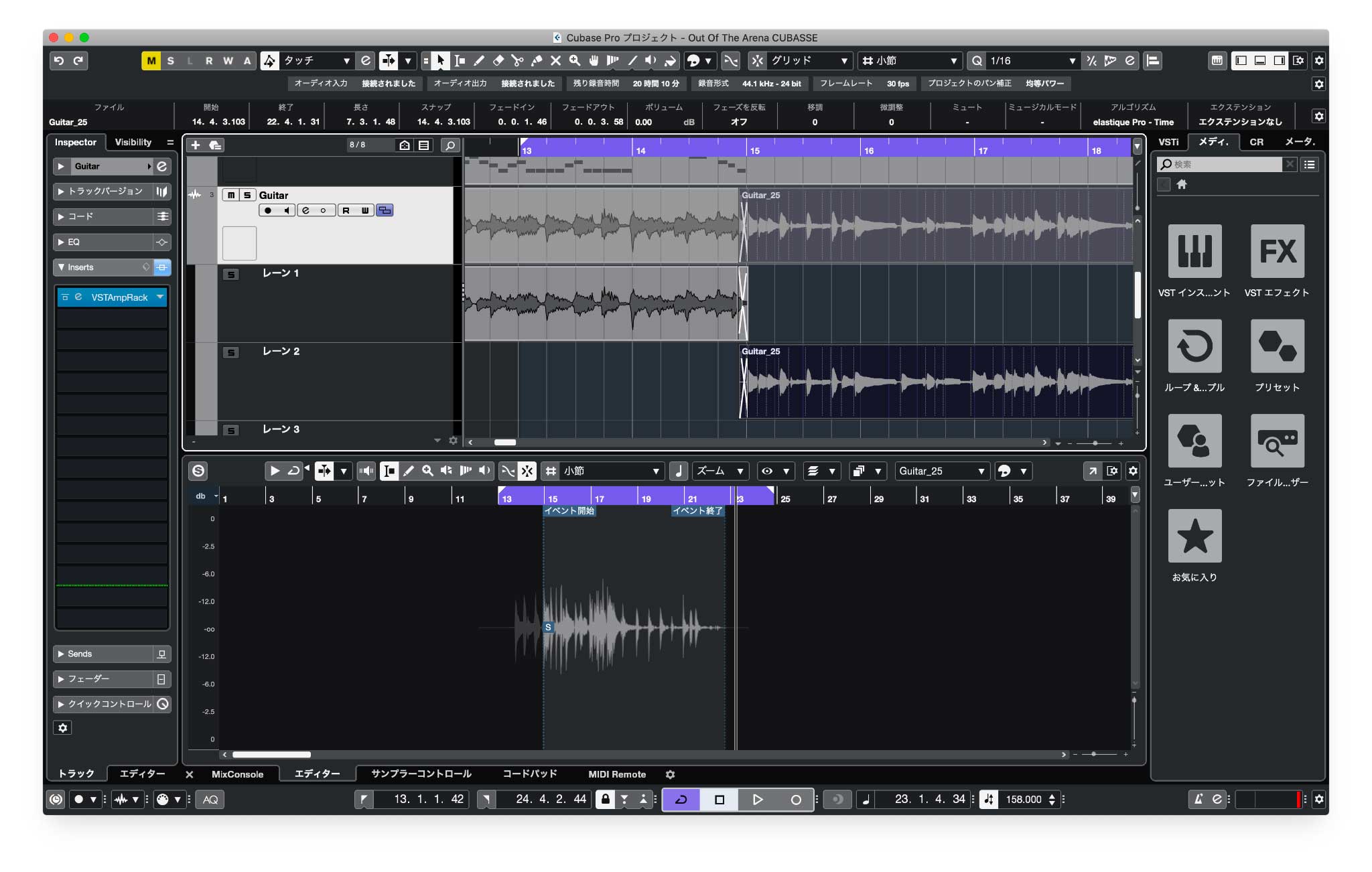

ギターの録音

それではギターを録音していきましょう!毎度のことながら一発では弾けませんので、途中から弾き直していきます。なお、ギターエフェクトは先ほどベースでも紹介した「VST bass amp」のギターバージョン「VST amp rack」をインサートして弾いていきます。無事に妥協という妥協の名の下に今の実力で終わらせました。CUBASEの場合ですが、そのまま録音は問題ないのですが、Studio Oneなどの他のDAWにはあった、いわゆるループレコーディング機能が自動ではないので、録りなおしたい区間をループ設定し、トラックにある「レーンを表示」をONにしておかないとだめそうです。前回のStudio Oneで慣れると、ここの使い方はちょっと研究が必要かなと思いつつ、とりあえずで録りなおしていきました。

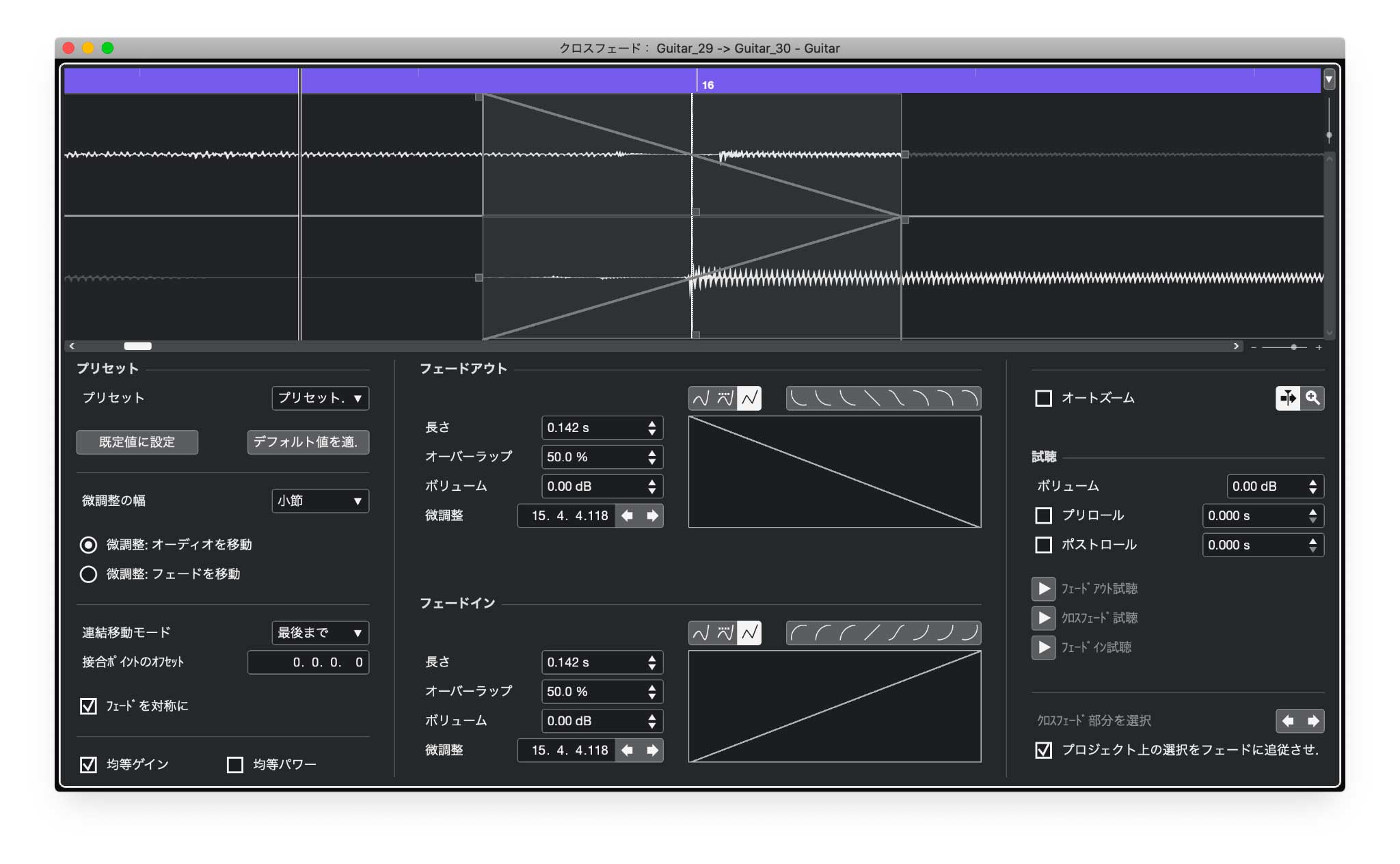

そして波形の繋ぎ目ですが、範囲選択アイコンに持ち替え、クロスしたいところを範囲選択し「X」のキーを押せばクロスフェードはサクッと行えます。ここはStudio Oneと同じですね。さらにですが、CUBASEのメイントラックではクロスフェード表示はないのですが、アイコンをその境目に持っていくと表示されるようになっております。これはちょっと独特な気がしなくもないが、他ですと常時クロスフェード表示があるが、CUBASEだと基本は隠れている感じです。なおクロスフェード部分をダブルクリックすると、細かいフェードイン、フェードアウトの設定が可能になります。何気に上側が手前の波形で、下側が後ろの波形なので、クロスの仕方がPro Toolsに慣れている方ですと、うむ?ってなる気がします。

Out Of The Arena Steinberg Cubase Pro 12 バージョン完成!

以上、こんな感じで無事に素材は揃ったので、あとは軽くCUBASE内にあるコンプと、マスタートラックにLimiterをインサートしていきます。改めて他のDAWで作ったものと比べると、素直な感じでまとまりもあるが、ドラムのサウンドが何気にタイトな音色を選んでしまったせいか、結構音を作り込まないと存在感が発揮できない印象です。ギターもベースも混ぜてみるとわかるのですが、Mix技術は必要になってくる気がしますので、いい意味で勉強になるDAWではないかなと思います。そういう意味ではLiveやBitwig、FLはすでに完成形のサウンドが収録されているので、サクッとトラックメイクしたい方はこれらのDAWですが、しっかりとオリジナルを作り込みたい、バンド形、オーケストラ系はCUBASEやStudio One、DPがマッチしているような気がしつつ、音色数のバリュエーション(割とドライ形なサウンド)としてトータルを見るとCUBASEはありなのかもしれません。

DAWごとの仕上がり比較

なるほど。完成したサウンドも他のDAWで作ったものとぜひ聴き比べていただけると幸いです。改めて聞いてみるとLiveの音量がでかいですね。作っているときはそうは思わなかったんですけどね。是非にご参考ください。

●パッケージ版

・CUBASE PRO 通常版

・CUBASE PRO クロスグレード版

・CUBASE ARTIST 通常版

・CUBASE ELEMENTS 通常版

●ダウンロード版

・CUBASE PRO 通常版

・CUBASE PRO クロスグレード版

・CUBASE ARTIST 通常版

・CUBASE ELEMENTS 通常版

関連記事

SPRING SESSION LoopCloudを使って、Dolby Atmos曲作り

SPRING SESSION -今更聞けないDAWの基本操作比較- Ableton Live 11 編

SPRING SESSION SPRING SESSION -今更聞けないDAWの基本操作比較- Bitwig Studio 編

SPRING SESSION -今更聞けないDAWの基本操作比較- IMAGE LINE SOFTWARE FL STUDIO 21編

SPRING SESSION -今更聞けない初期設定- M1 macセキュリティブロックの外し方編

SPRING SESSION -今更聞けないDAWの基本操作比較- MOTU Digital Performer 11 編

記事内に掲載されている価格は 2023年5月10日 時点での価格となります。

最新記事ピックアップ