システム一新!リファレンススタジオ大解剖:第3弾 後編 コンプ/EQ

リファレンススタジオ大解剖 第3弾後編。新アウトボード大臣に就任したオルタネイト福山が再び登場し、渋谷店で試聴できるコンプレッサーとEQの中でも特にお気に入りの製品をご紹介します。どれだけプラグインのモデリング技術が進歩したとしても超えられない壁一枚、アナログ機器ならではのサウンドの魔法を体験しに来てくださいね。

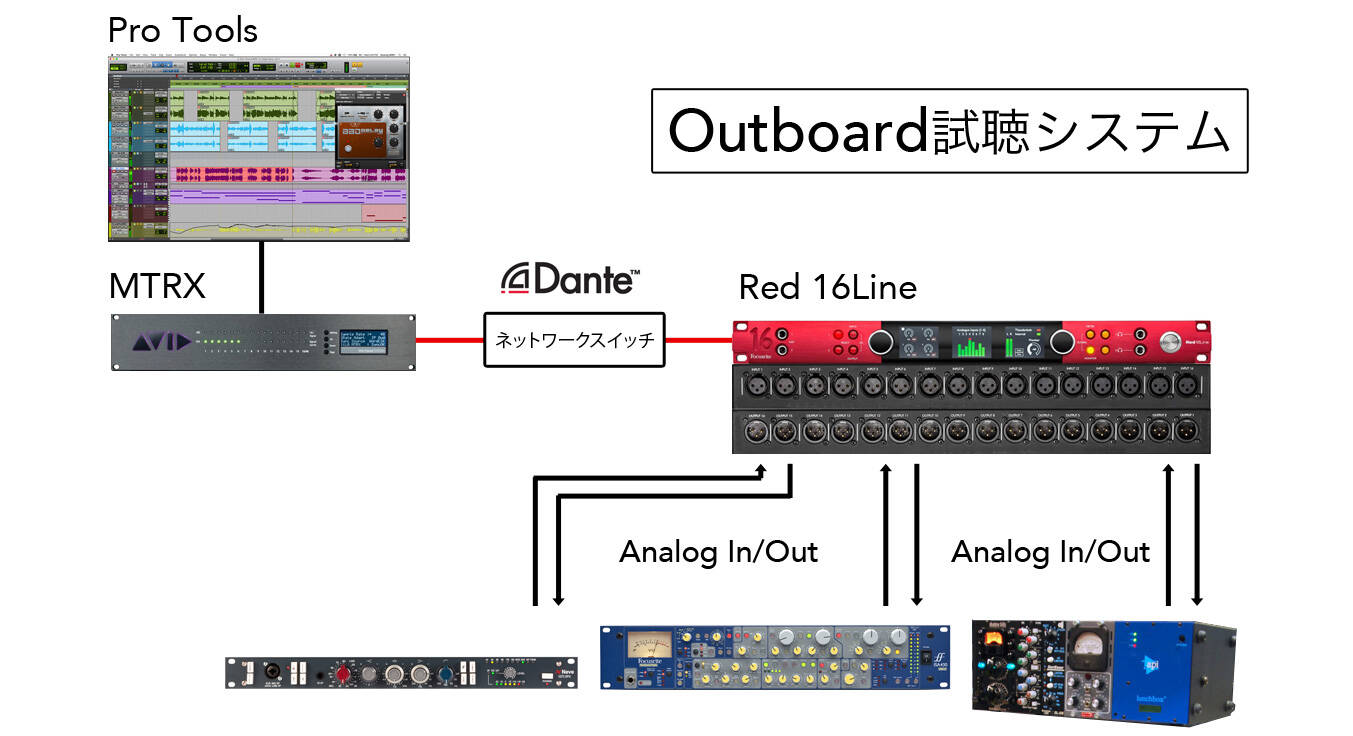

試聴システム

システムを一新したリファレンススタジオはこれまで以上にアウトボードの試聴が簡単に手早くできるようになりました!

Avid MTRXからDante経由で送られた音声データをRED 16Lineで受け、本体直下に設けたアナログパッチベイのアナログin/outにお好みのアウトボードを繋ぎます。Focusrite ControlによってRED 16Line内の入出力を切り替えることで、音源を再生したままアウトボードを切り替えることができます。これまでケーブルを抜き差しして行なっていたアウトボードのプロセッシングの比較が簡単にできますよ!

試聴できるアウトボード ラインナップ

ダイナミクス

- API / 529

- CHANDLER LIMITED / TG1

- CRANE SONG / FALCON

- Dangerous Music / Dangerous Compressor

- Empirical Labs / EL-8X (Distressor)

- Retro Instruments / 176

- Retro Instruments / Double Wide

- Rupert Neve Designs / Portico 535

- Rupert Neve Designs / Portico 543

- Shadow Hills Industries / Dual Vandergraph

- SSL / 500 Series E Dynamics Module

- TK AUDIO / BC1-S

- Universal Audio / 1176LN

- WesAudio / Beta76

EQ

- MANLEY / Massive Passive Stereo Tube EQ

- Rupert Neve Designs / Portico 551

- SSL / 500 Series E EQ Module

- UTA / MPEQ-1

そのほか

- RUPERT NEVE DEsign / 5059 SATELITE(サミングミキサー)

- Rupert Neve Designs / Portico 542(ディストーション/エンハンサー)

- Thermionic Culture / Culture Vulture(ディストーション/エンハンサー)

- SPL / Model 1504 HPm(ヘッドホンアンプ)

- Rupert Neve Designs / Portico II Master Buss Processor(マスタリングプロセッサー)

- Bricasti Design / M7(リバーブ)

続いて、オルタネイト福山おすすめのアウトボード6選をご紹介します!

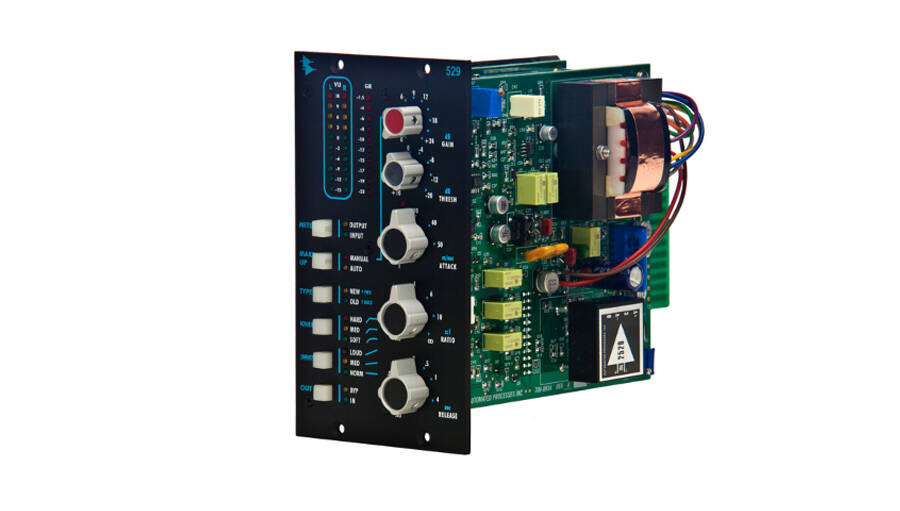

API 529

定番api2500の弟的ディスクリートステレオコンプ

このモデルのベースとなっているAPI2500はパンチ感があり独特のAPIトーンも加わることで、よくベースやドラムバスに使われる定番コンプです。Wavesプラグインにもなっているのでそちらで使ったことがある方も多いかもしれません。その魅力をAPI500準拠のコンパクトサイズに凝縮したのがAPI 529です。api 2520と2510ディスクリートオペアンプを搭載し、APIならではのパンチ感やサウンドトーンを鳴らします。

オルタネイト福山のおすすめポイント!

529がベースやドラムバスで使うコンプとして好まれるのはそのエネルギッシュなコンプのかかり方によるパワフルなサウンドが好まれるからでしょう。そして加えて万能さも魅力です。

万能さを象徴するのが「TYPE」ボタンによるNEW : Feed Forward / OLD : Feed Backの切り替えなのですが、これはどの段階の音声信号を検知信号としてコンプをかけるかという方式の違いで、Feed Forwardは入力された信号を検知信号としてコンプをかけて、 Feed Backはコンプを通った後の信号を検知信号としてコンプをかけるというものです。前者は最近のコンプならほぼ標準の仕様で素早くピークを検出してコンプがかかります。後者はUA 1176LNの前にまず『1176系ビンテージなコンプに多い仕様で比較的遅いタイミングでコンプがかかるため多少もっさりとした挙動をします。これを切り替えることでサウンドカラーをモダンなものからオールド志向のものに切り替えることができるのです。

そのほかKNEEの3段階切り替えと周波数依存のサイドチェインのTHRUSTも3段階の切り替えができます。このサウンドバリエーションによって529を様々なソースに合うキャラクターに変えていくことができるんです!

Universal Audio 1176LN

これぞオリジナルサウンド

定番中の定番。レコーディングといえばこれ!なコンプレッサーですね。UREI 1176のリビジョンC、D、Eを基調に設計されている、もっともオリジナルに近いサウンドを持つFETコンプレッサーです。その特徴はなんといっても最速20マイクロ秒の高速アタックタイムでしょう。ピークをすばやく抑え独特のトーンと共に存在感のあるサウンドを作りだします。

1176系がなぜ選ばれるのか

『1176系』と呼ばれるコンプについて説明しておきますね。様々なコンプの中で一つだけ選べ、と言われたら僕はまちがいなくUREI / UA1176を選びます。制作シーンでも大定番ですね。これの良さは3つあります。

1. スレッショルドが固定されていて入力レベルと出力レベルだけでコントロールできるので非常に直感的なコンプレッションができます。

2. 実は1176はスレッショルドを超えていない音が持ち上がる傾向があります。これが非常に音楽的で通すだけ全体的な音圧が上がります。このサウンド感がいいんです。

3. FETコンプなのでアタックタイムが最速の部類に入ります。アタックタイムが早いとコンプ感が出しやすい(強調しやすい)。もちろんアタックタイムは調整可能なので様々なソースに使いやすいというメリットがあります。

以上3つの特徴が1176がいつまでもスタジオの定番になっている所以だと思っています。

オルタネイト福山のおすすめポイント!

やはり最もオリジナルUREI1176LN(リビジョンC,D,Eがベース)に最も近いサウンドを新品で手に入れられるというのが魅力ですね。この理由は、オリジナルと同設計のアウトプットトランスが使われているためです。現在のUA社の代表Bill Putnam Jr. が父親のBill Putnam の設計ノートから設計図を発見したことでこれが可能になったんです。運命を感じますね!

Retro Instruments 176

太くなめらかなビンテージサウンドと現代的機能のマッチング

RETRO Instruments社は「Vintage design for modern recording」をテーマに、ビンテージ名機の設計をベースとして現代に求められた機能追加など改良を行うリプロダクトを得意とするメーカーです。この176はUniversal Audio 176(1176の原型)をモデルにした真空管コンプレッサーです。

当時176以前の真空管コンプの多くはアタックタイムが固定されているものがほとんどでしたが、176はアタック、リリースともに連続可変できました。レシオも2/4/8/12:1から選択できます。サウンドは太く甘いトーンで唯一無二なものがあります。このオリジナル176の特徴に加えて、サイドチェーンHPF、アシンメトリー機能(-/Middle/+)、ハードワイアーバイパス(Active/Bypass)、インターステージトランス(In/Out)といった独自の付加機能があるのがRETRO Instrumentsならではといえます。

オルタネイト福山のおすすめポイント!

こちらは先のUREI 1176LNのベースとなった真空管コンプ 176を現代的な機能をつけて現代に甦らせた製品です。真空管ということで甘く太くスムースなかかり方が特徴です。パツンとならずにまろやかに、しかししっかりダイナミクスを抑えるニュアンスは特に楽器の録音にオススメです。

TK AUDIO BC1-S

伝統のGlueコンプを手の届く価格で再現

SSLコンソールのバスコンプレッサーをベースにハードウェア化したBC1-S。オケをなじませまとまりを生むThe Glueの異名を持つあの効果が得られます。さらにそれに加えてドライとウェットをミックスできるブレンドやHPFを搭載しており現代的なワークフローに対応します。

オルタネイト福山のおすすめポイント!

SSLのバスコンプといえば音をクリアに保ったまま2ミックスをなじませることにかけては他に代えることはできません。その特性を生かしてEDMのZedd氏はドラムバスとベースを一つのステムにしてそれだけにSSLバスコンプをかけるという使い方をしています。さて、この製品はSSLバスコンプのサウンドを高い品質で、しかも手頃な価格で手に入れられることが最大のメリットです。例えばSSLからリリースされている『Stereo Bus Compressor Module for 500 Series』はまさにバスコンプなのですがこれは36万円を超えます。TK AUDIO BC1-Sは約15万円で品質も納得の仕上がりなのでぜひ自宅スタジオにも導入してほしいです。

API 550b

鋭いキレの名EQ

60年代にAPIによって提唱された「プロポーショナルQ」と呼ばれるブースト量でQ幅を自動可変する機能が特徴です。(ブースト/カットが低い場合はQが広くなります。)ディスクリート回路とAPI 2520オペアンプを組み合わせた西海岸サウンドと呼ばれる特徴的なAPIサウンドは長年ハイエンドなスタジオで使われてきました。EQを駆使するエンジニアにとっては欠かせない製品と言えます。

オルタネイト福山のおすすめポイント!

API550のaは3bandEQでこちらはそれの改良版の4band の550bです。とにかくかかりの良いのが特徴です。ギターやシンセなど出すところと切るところが明確にある楽器に適しています。4bandそれぞれに7ポイントの周波数帯域があるので広い帯域を攻めることができます。potは同軸になっていて青いノブで周波数を。シルバーのノブでブースト/カットをコントロールします。帯域はオーバーラップしているポイントもあるのが美味しいですね。このEQポイントが楽器を扱うのに実に良いツボを押さえていて、特に100HZ~1KHの楽器隊の肝になる部分をジャストで突けます。ぜひ試してほしいです。

SSL E-Series EQ Module for 500 Series racks

定番EQをAPI500モジュールで

E-Series EQ Module for 500 Series racksは、1979年から1987年に生み出されたSSL 4000Eコンソールに実装されていたタイプの異なる2つのEQを搭載したモジュール。「BLK」スイッチとはLFポットのノブの色の違いにより、それぞれ「ブラウン」もしくは「ブラック」と呼ばれるほどの認知度を得た独特のレスポンスカーブとキャラクターを切り替えることが可能です。

オルタネイト福山のおすすめポイント!

SSLはエンジニア寄りのナチュラルなEQです。元のサウンドのイメージを崩さずEQで処理したいという要望に応えることができます。自然な処理が必要なボーカルの録音などにぜひ。

オルタネイト福山からメッセージ

よく「なぜアウトボードなのか?プラグインで充分ではないか?」という質問をいただきます。もちろん今のプラグインのモデリング技術は素晴らしいものがあります。しかしアウトボードとプラグインでは信号に対する振る舞いが違うんです。

例えばインプットレベルが高いソースをコンプレッションする場合、プラグインはデジタルピークに達するとデジタル歪みで音が破綻して終わりです。でもアウトボードだとそれが歪みになりません。好き嫌いはありますが音楽的に気持ち良い歪みやサチュレーションになるという懐の深さがあります。信号レベルが大きくても耐えるということです。

もちろんDAWに録音した後の処理だとソースのレベルを下げるだけで済むのですが、録音の現場だとどうでしょうか。不意のレベルオーバーが出た瞬間にレコーディングをやめますか?デジタルノイズが入ったままのトラックを使いますか?アナログであればそれに耐えることができるんです。奇跡の一瞬を残すというエンジニアの仕事を無事に全うするためにもアウトボードの需要はいつまでもあるのです。

そしてサウンドの変化にも違いがあります。人間が知覚できるかは分かりませんが、プラグインは0/1の処理。アウトボードは真のリニアな振る舞いです。究極的にいうとリニア処理はアウトボードしかできないんです。ぜひRock oNで実際にアウトボードに触れてアウトボードならではの音のマジックを体験してくださいね!ちなみに私はアウトボードもプラグインも両方の音が好きです。適材適所ということですね。

この夏ひんやり嬉しいRock oNのおもてなし

記録的な長い夏、新生リファレンススタジオシステムでの試聴を快適にするために、レーヨンとパルプを使用した厚手の紙おしぼり*と日本の夏の定番アイス『ガリガリくん』をご用意しています!

*売上の一部はイスラエルの砂漠緑化プロジェクトに寄付されます

新しく生まれ変わったリファレンススタジオの魅力が満載!