約2年半ぶりのメジャーアップデートとなる、音楽制作とパフォーマンスのためのソフトウェア Ableton Live 11 がついに発売されました!! 理想の演奏テイクを作り出す コンピング をはじめ、細やかな演奏表現を実現するMPEへの対応や、さまざまな使い方を試せる新デバイスなど、さらに強力な機能とコンテンツが搭載されています。

Ableton Live には、Intro、Standard、Suiteの3種類があります。主要な機能は共通していますが、Standard と Suiteには、追加機能、インストゥルメント、Pack、エフェクトが付属しています。

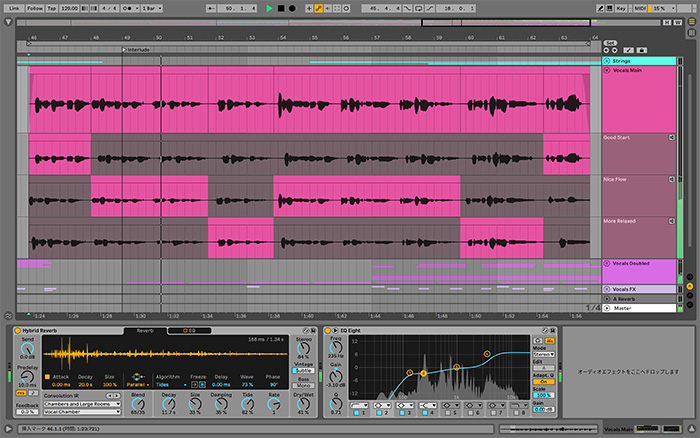

複数の演奏テイクを編集/選別する、コンピング機能

ループ演奏して録音テイクを録りためて、後から部分的にイイトコ取りができる便利な機能!

トラックのリンク編集

一つのトラックを編集すれば、リンクした全トラックを同時編集可能! ドラムのマルチトラック録音ではキック、スネア、タム、シンバルなどなど、多くのトラックがありますが、リンクしておけば編集がスピーディーに!

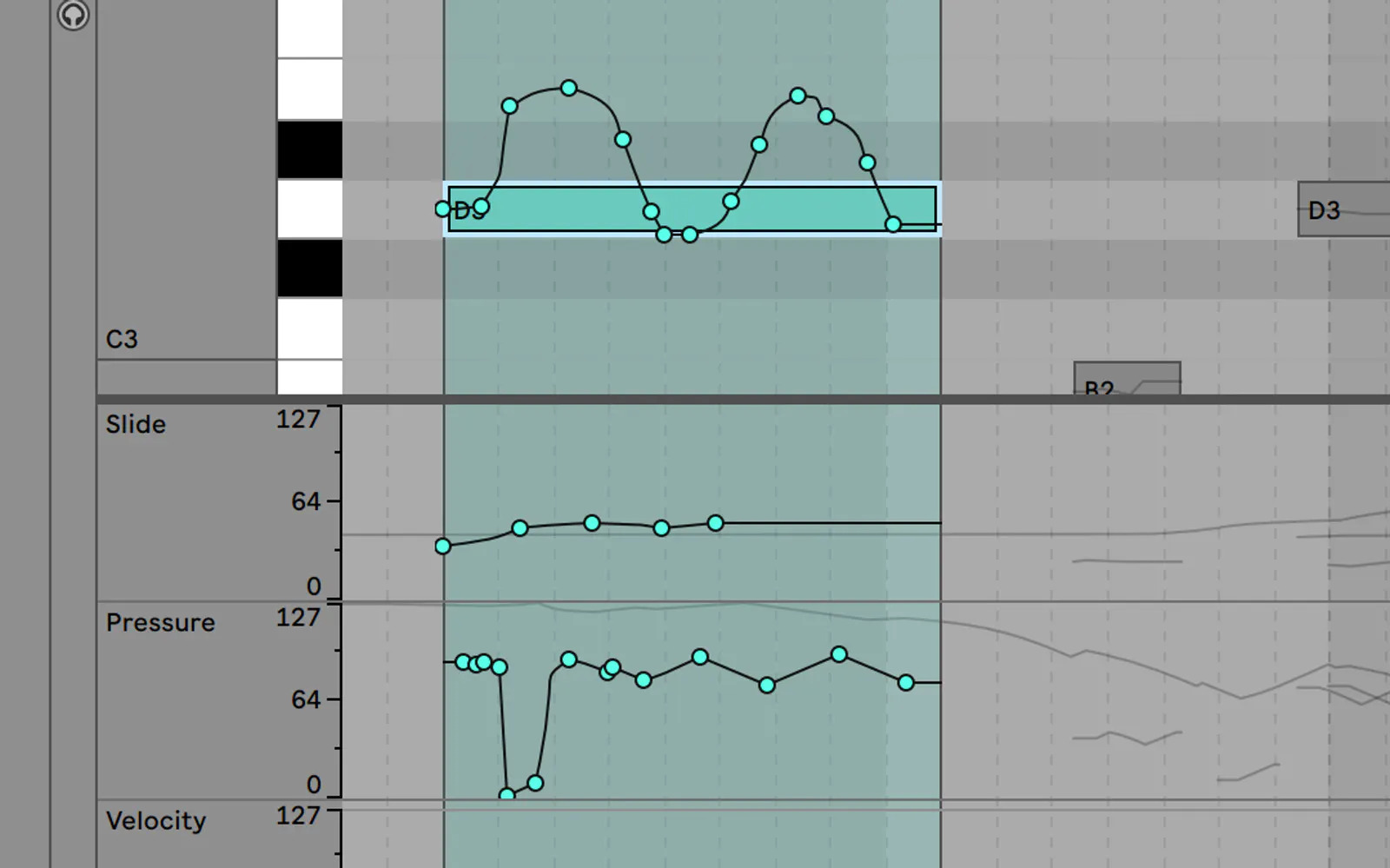

MIDIポリフォニック・エクスプレッション(MPE)に対応

コードを構成するノートのひとつひとつで、ベンドやスライドといった奏法や、鍵盤を押す力(プレッシャー)による操作が可能になります。演奏で繊細な違いをつけることはもちろん、異なるコードにモーフィングさせたり、テクスチャーを次々と変化させたりと、幅広い演奏表現が実現します。

MPEに対応する純正デバイス

Wavetable、Sampler、ArpeggiatorがMPEに対応。この3種類のデバイスと、MPE対応のサードパーティー製プラグインでは、ノートごとにパラメータを設定/操作することができます。

エクスプレッションビュー

ピッチ、スライド、プレッシャーといったパラメータを変更して、演奏のニュアンスをノートごとに調節するための専用タブを導入。ノートごとに設定を変えて打ち込みを行うことで、新しい方法のサウンドデザインも可能になります。

ラックの機能向上

画面右上、プロジェクト全体のCPUメーターは平均CPU使用率表示へとバージョンアップしています。各トラック下に表示される6セグメントLEDのようなバーは、各トラックのCPUメーター。CPUの負担が大きいほどオレンジに点灯して行くので、負担の大きいトラックをフリーズする良い目安ができました。ラック内のマクロの数を1~16基に設定することが可能になったほか、マクロの値をランダマイズするボタンが搭載されています。

マクロスナップショット

マクロの設定状態を保存して、好きなときに呼び出すことが可能に。保存した設定を呼び出して音色にすばやく違いを付けたり、ライブパフォーマンスの展開に起伏をつけたりと、多彩な使い方で活躍します。音色をエディットすると、エディットする前の状態を忘れてしまうのでスナップショットを撮っておくのが良いでしょう。スナップショットはオートメーションとしてシーケンス記録されるので、曲の中で音色を使い分けたい際にも便利な機能です。

偶然性を活用するツール

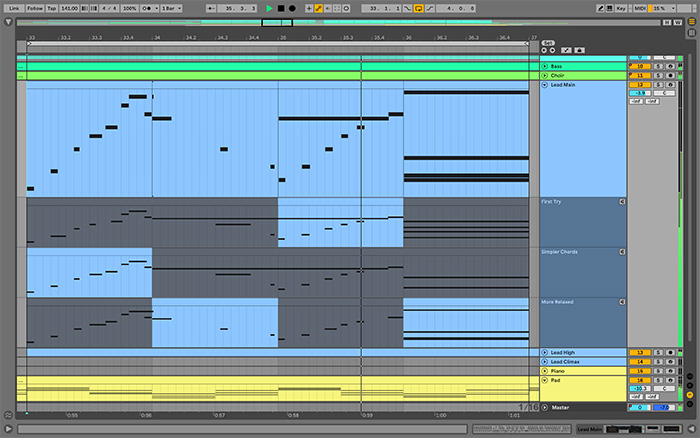

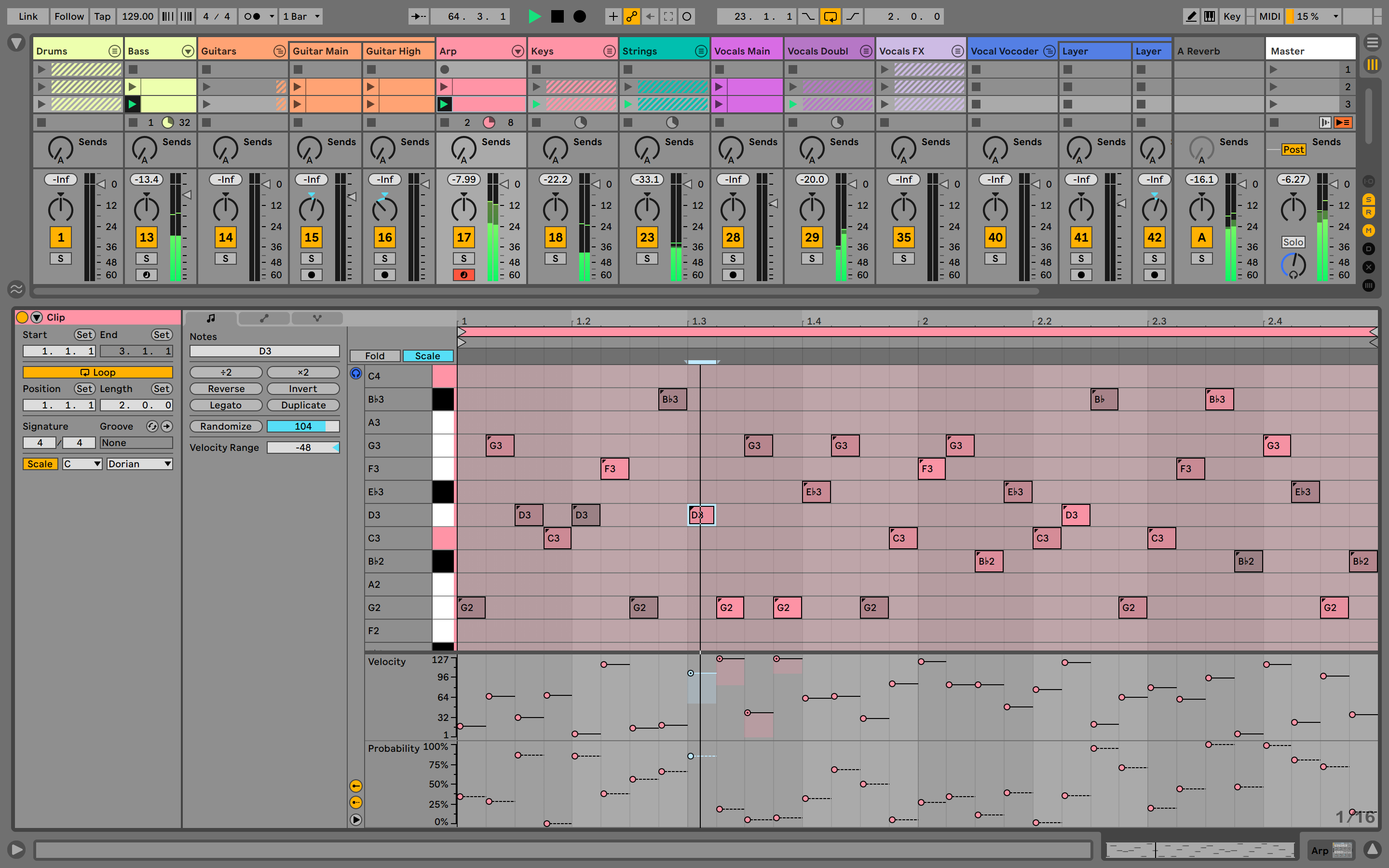

ノート発音率

電子音楽フリークにはたまらない、偶然性をコントロールする機能がついに搭載されました!メロディーやドラムのフレーズに含まれるMIDIノートの鳴る確率を設定して、再生するたびに変化するバリエーションを生み出します。

ベロシティ変化率

ベロシティを変化させる範囲を設定して、人間らしい均一ではない抑揚を生成します。

パフォーマンス向け新機能

リアルタイムでテンポ追従

テンポFollowをONにすると、入力音のテンポをリアルタイム検出してLiveのテンポを自動で調節してくれます。例えばパーカッションを叩いてLiveに入力し、そのトラックのテンポを検出して追従するようにすれば、Liveのテンポを思いのままにコントロール可能!誰でもコンダクターになれる!デジタルがアナログに歩み寄った素晴らしい機能です。

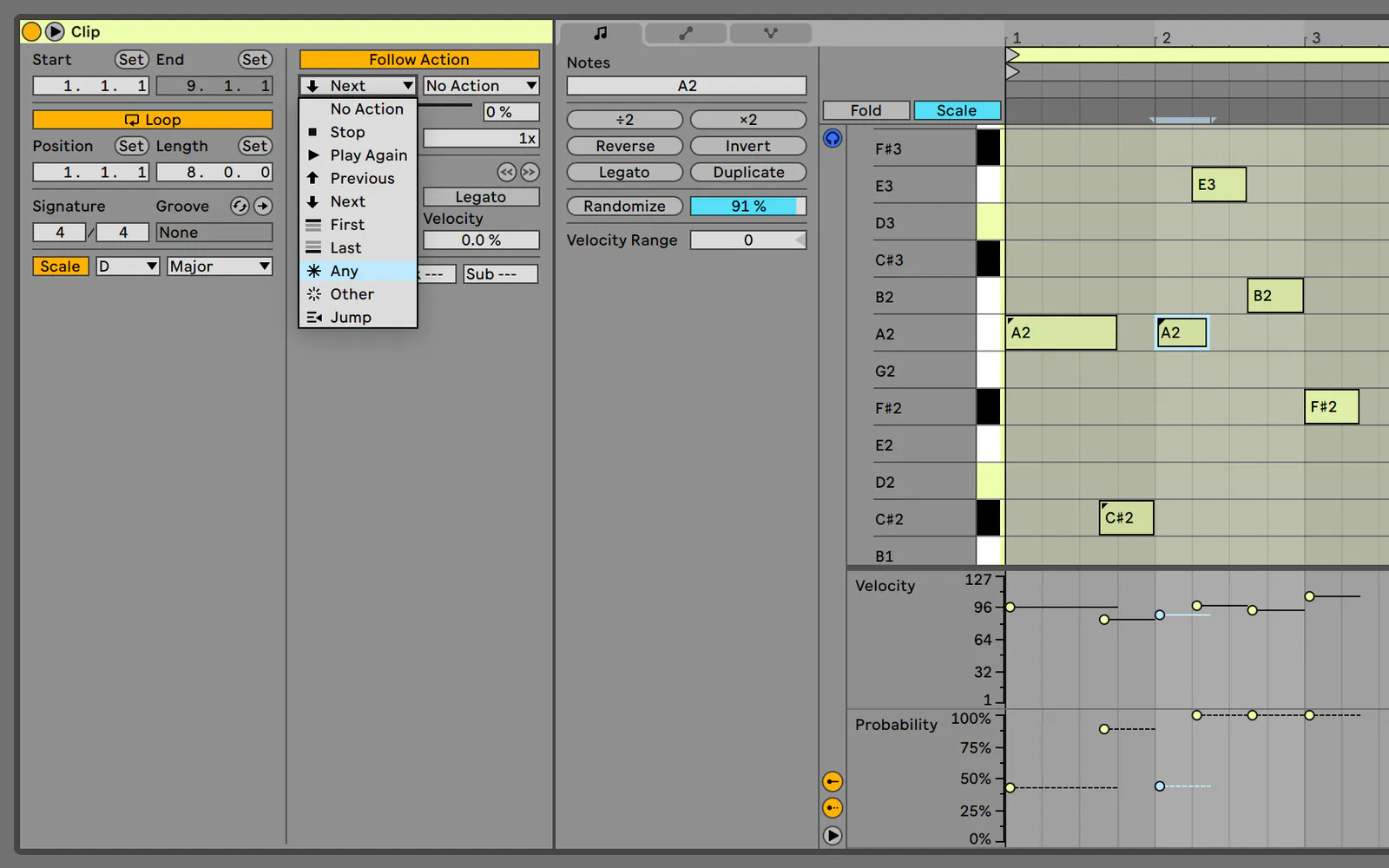

高機能になったフォローアクション

クリップの長さに連動させてフォローアクションを設定できるようになるほか、特定のクリップに移動したり、全体のフォローアクションの有効/無効を切り替えたりすることが可能に。シーンでフォローアクションを使って、次々と変化し続けるアレンジを生み出すこともできます。作曲の前段階で構成を考える際に、フォローアクションでシーンの演奏順を作成すれば、これまでのようにシーンボタンを自分で押すことなく客観的な試聴ができるようになります。

新音源

新デバイス

その他の追加要素とアップデート

関連記事・イベント

Ableton Push2で操るLive11新機能(ウェビナーアーカイブあり)

大幅なバージョンアップを遂げたAbleton Live11。その革新は唯一無二のコントローラーであるPush2にも新機能をもたらしました。サードパーティーのプラグインが不要になるほどのクオリティを誇るHybrid Reverbなど新デバイスのグラフィック表示への対応はもちろん、キー/スケール機能の連動によるクリップごとの変更、そして有機的なリズムパターン作成を可能にするノート発音率の設定をPush2から直接設定可能になりました。これはLive 11をあたかもハードウェアリズムマシンの様に扱える、新感覚のワークフローをもたらします。さらにポリフォニックアフタータッチにも対応し、Wavetableや対応VSTプラグインを使ってより感情豊かな表現が可能になりました。これらの新機能を中心に紹介していきます。配信最後には質問コーナーもご用意。Live11とPush2のより深い理解をサポートします。

講師プロフィール:SAKURA TSURUTA 7年に渡るアメリカ生活を終え、2017年帰国。拠点を東京へ移し作曲、ライブパフォーマンス、DJ活動を展開。2019年11月にBardo Recordsよりリリースした待望のシングル ”Dystopia” がBeatportのElectronica / DowntempoのTop 100チャート入りを果たす。そして2019年12月にはAR (拡張現実)演出家、asagiをコラボレーターとして招き、MUTEK. JPにてオーディオビジュアルセットを披露。2020年6月にはデビューEP、Made of Airをリリース。同年9月にはMUTEK MONTREAL主催のMUTEK CONNECTにも出演、そして11月には直径35メートルに渡る巨大屋外サラウンドサウンドシステム、池袋西口公園GLOBAL RINGにて、映像作家Manami Sakamotoとの共作インスタレーション作品を展示。また、Hong Kong Community Radioにてマンスリーレジテントとして多様な音楽キュレーションを務め、NTSやblock.fmなどといった国内外ラジオへのミックス提供、大学やワークショップなどでのゲスト登壇者などとしても活動している。海外生活で吸収したミュージックカルチャー主軸で、国境やジャンルにとらわれないリズミカルでダーク、かつ繊細なサウンドが特徴的な今注目のアーティストである。

「Ableton Live11攻略BOOK」が発売!音作りやミックスの手法がわかる「mp3/楽曲データ」付き!

Ableton Live 11を学べる最速のチュートリアル本「Ableton Live11攻略BOOK」が発売しました!大好評だった『Live10攻略BOOK』の改訂版となる本書ですが、今年2月に発売されたLive 11を学べる最速のチュートリアル本となっております。 ダウンロードコンテンツ付きとなっており、Liveでの音作りやミックスの手法がわかる「mp3/楽曲データ」があります。DAWなどの使い方は動画による解説がすっかり主流となった昨今ですが、こうした解説本は知らない機能や使い方を集中して学べたり、使い方を項目ごとに網羅して学べるといったメリットがあります。本書はLiveユーザーは何かと重宝できそうな一冊となっています!

19:30 Ableton Live 11ウェビナー(ウェビナーアーカイブあり)

ついに発表されたAbleton Live 11の進化のポイントを紐解きます!Ableton認定トレーナーのayakooo (Ayako Okamura)を講師に迎え、Live11の中でも彼女が注目する新機能であるノート発音率のランダマイズ、MPE、そして新しく追加された強力なデバイスにフォーカスして、その優れた機能の魅力を掘り下げていきます。もちろんコンピング、テンポ追従、スケール設定などの主要機能も取り上げ、Liveシリーズを使ったことがない方にも分かり易く紹介します。

講師プロフィール:ayakooo (Ayako Okamura) Ableton認定トレーナー。IAMASにて、サウンドアート / オーディオビジュアル / メディアアートを研究。MUTEK.JPでのワークショップ / Rittor BaseにてAMCJ – Max for Live講座 /子供向けワークショップ等 を担う。ギターと、Push / Ableton Live / Max for Liveを使用したエレクトロニカ、ハードウェア連携したクラブミュージックを制作。

トラックメイカー ミツビシテツロウのLove Live! 〜 max for liveを使い倒す 編〜

初めまして!トラックメイカーのミツビシテツロウです。普段は広告などの楽曲制作をしたり、”カタカナ” “GEEKS”といったバンドで活動しています。今回から全4回、Ableton LiveとMaxの解説をしていきます。よろしくお願いします!さて、第1回の今回は、Liveの最大の特徴の一つでもある max for liveをご紹介! まずは、「Maxって一体何?」「Liveに付属しているのは知っているけど、使った事は無い」なんて方も少なくないと思います。MaxとはCycling ’74からリリースされている開発環境のことで、いわゆるプログラミング(言語?ツール?)です。現在も単独で販売され活躍していますが、Live8以降のバージョンではmax for liveが使えるようになり、Live内でプラグインとして扱うことができるようになりました。つまりざっくり言えば、”Liveの拡張ツールとして使用できるプログラミング環境”がmax for liveで、今回はそこに焦点を当てて解説していきます!

トラックメイカー ミツビシテツロウのLove Live! 〜努力しないで作曲編〜

第2回は、”Liveを使っての作曲”を解説していきます。僕は楽器、音楽についての知識がゼロの状態で作曲を始めました。コードも音符もよくわからない、MIDIの概念を理解したのは3曲程作ってからです。最初はLiveではないソフトを買って使ってみたものの、それはいわゆる”音楽を作ることができる人”が使うソフトだと感じ、使わなくなってしまいました。難しいのもそうなのですが、努力したり、勉強したりするのが壊滅的に苦手な僕にとって、音楽を作りたいのに画面上でMIDIノートを打ち込むだけの作業が音楽と結びつかず、全く面白くなかったのです。そんな僕でも、Liveを使ってみたら1週間で曲らしきものが作れるようになり、楽しすぎて朝から晩まで毎日Liveを触り続け、そのうち1日3曲ペースで作れるようになっていきました。この過程は、中学生がギターを覚えていくそれと似ていると気がつきました。

トラックメイカー ミツビシテツロウのLove Live!第3回〜Liveでライブする方法 マニピュレーター編(前編)〜

第3回は、”Liveを使ったライブマニピュレーション”を解説していきます。マニピュレーターはどんな職業か、その答えは ”ライブステージ上で鳴らせないが楽曲に必要な音を再生する職業”です。実際にはコンピューターのスペースキーを押すだけですが、そのスペースキーを押すまでの作業に全てが詰まっています!外出自粛でライブは中止、そんな時期ですが準備するにはチャンスです。しっかり準備して、いつでも本番が来てもいいようにしましょう!

トラックメイカー ミツビシテツロウのLove Live!第3回〜Liveでライブする方法 マニピュレーター(後編)〜

前回これで完了です!!!と大言壮語しましたが、とても大事な作業を失念していました。リハーサルまでには複数ある曲のレベルを統一させておきましょう。前回リターントラックに各セクションを作ったので、そのレベルを合わせていきます。原曲の2Mixデータを聞きながら同じようなバランスになるようにセクションごとの音量を決めます。1曲分完成したらその曲の一番音の大きい部分を確認して、他の曲もそのレベルに合うように音量を決めて行きます。

トラックメイカー ミツビシテツロウのLove Live!第4回 〜Liveでライブする方法 セッション編〜

第4回は、”Liveを使ったライブセッション”です。まずは”誰”と”何がしたいか”を決定します。“誰とセッションしよう?”相手はミュージシャン友達でも良いですし、同じAbletonユーザーでも良いです。シンセ奏者でもギタリストでも、DJでも大丈夫。一緒にプレイして楽しくなりそうな人にオファーします。今回はボーカルとギターの2人を招いてセッションすることにしました。Pushでのリアルタイム演奏にボーカルとギターを乗せてもいいし、ギターのループをmax for liveで処理してもいいなぁと思っていましたが、今回はセッションビューを使ってリアルタイムでループ素材を作成し、ギターとドラムのループを構築、その上からボーカルを乗せていく事にしました。そうと決まればデモトラックを作成します。どこで何をしてほしいかを大枠で決めていきます。

Ableton Live10 CV TOOLS誕生アイデアの源泉を聞く:Dylan Wood氏インタビュー

Live 10 Suite 向けに10種類の Max for Liveデバイスを収録した 「CV Tools」 は、ピッチ、コントロール、クロック、トリガーといったCV信号の生成と受信を行う事が可能。 互換性のあるDCカップリング対応のオーディオインターフェースを使って、モジュラーシンセやその他のCV機材をAbleton Liveに接続することで、CV信号の送受信やモジュレーションを可能にします。今回はAbleton本社サウンド部門責任者 Dylan Wood氏に 「CV Tools」 誕生アイデアの源泉を聞く事が出来ました!

音と映像は同期できるの!? Abletonを使ったVJパフォーマンス術

最近、Teenage Engineering OP-Z、Critter & Guitarri ETCなどなど“ ビデオシンセ “といった新しいジャンルの音楽制作と映像制作が少しずつクロスオーバーしてきているなと感じています。また、ライブの演出でも “音と映像が同期した映像”を頻繁に見かけるような気がします。。音楽を解釈する上で、映像がその補足をしてくれるので、私自身音楽のみより没入しやすく感じますし、面白いコンテンツだなあと思います。そこで今回のSTEP UP MOVIESは、音×映像の同期コンテンツを作ってみよう!っていう企画です。

AbletonがCV Toolsリリース!モジュラーシンセとLive 10 の間で CV信号の送受信を実現!

Ableton Live 10 Suiteで利用可能な新しいPack 「CV Tools」 がリリースされました。CV Toolsは互換性のあるDCカップリング対応のオーディオインターフェースを使うことで、外部モジュラーシンセなどのCV対応機材と、Ableton Live 10の間でCV信号の送受信とモジュレーションを行えるようになるM4Lデバイスです。モジュラーシンセをお持ちでないユーザーでも、CV Toolsに収録された「Rotating Rhythm Generator」と「CV Utility」を使えば、Live内はもちろん、ハードウェアのセットアップでモジュラースタイルの操作が可能です。

Ableton Live10でvolca drumの可能性を解き放て!

MIDIコントロールチェンジ(以下CC)といえば CC#7がボリューム、CC#10がパンなど様々ありますが、ソフト音源のMIDI Learn機能などでよく登場します。volca drumは上図の左側にあるCC番号と右側のパラメーターが対応しており、DAWやMIDIコントローラーからCCを送ると対応したパラメーターが変化するので、Ableton Live10を使用してvolca drumをコントロールしてみましょう!膨大なパラメーターの作成・管理はLive10のクリップが簡単で使いやすいので、volca drumとセットで使えばもう無敵ですね。

Ableton Live 10の新エフェクトDrum Bussで魔法をかける!

ドラムサウンドにパンチを与える新エフェクト、Drum Bussが登場! Ableton Live 10 には多くの新機能が追加されました。オーディオクリップやMIDIクリップ編集機能の改善や新しいシンセサイザーWaveTable、新しい空間エフェクトEcho、更にはプリレコーディング機能Captureなどなど。どれもが「これ、欲しかったんだよなー」といったAbleton Liveユーザーのニーズにマッチしたアップデート内容と言えます。その中でも今回、私が注目したいのは新エフェクトDrum Bussです。こちらはコンプレッサー、サチュレーター、トランジェントデザインの機能が1つに集約された”マルチ処理なプラグインエフェクト”になります。耳を頼りにツマミをいじるだけで飛躍的にドラムサウンドの音像が変化する魔法のプラグインと言えるでしょうか。パンチのあるキックをサクッと作りたいときに大変重宝します。今回は動画を使って、そのプラグインの機能を解説致します!

Ableton Liveの面白い機能をブレイクダウン!

Ableton Live はループベース音楽にスペシャライズしたオンリーワンのDAWです。オーディオ、MIDIクリップをリアルタイムにトリガー可能なセッションビュー(クリップウィンドウ)、専用ハードコントローラー PUSH2 などを武器に、ベースミュージック、ヒップホップ、シンセポップ、ハウスミュージック、テクノミュージック、全てのダンスミュージックに最適なフローを提供する優れもの。世界中の有名トラックメーカーみんな使ってます。今回のトピックはビンテージ・リズムマシンだ!

Ableton Live 10.1 UPD 公開!UPD内容と、いつものOne Tipsをご紹介!

Ableton Live 10.1 アップデートが公開されました!マイナーアップデートではありますが、面白い機能が追加されましたね!今回はその内容のご紹介と、既存機能を使ったOne Tipsをご紹介します!Ableton Live 10メジャーアップデートにて追加されたオリジナルシンセ Wavetableは、オシレーターを2基(サブオシレーターも完備)搭載し、ビンテージシンセから転用された100種類以上のウェーブテーブルによってモーフィング、シェイピングが可能となったイージーにディープなサウンド作りを楽しめるシンセサイザーです。いわゆるウェーブシェイピング方式のシンセサイザーですね。変調元と変調後の波形のシェイピングが非常に視覚的に分かりやすく、その他の基本的なLFO変調などは下段のマトリックス表で管理することが出来ます。1画面で全ての情報を見ることが出来るLiveオリジナルのこのレイアウト、意外とオンリーワンだったりします!作業効率高いですね。

Ableton Push2 発売!Liveの機能をフルに発揮する新たなワークフローの数々をご紹介します!

Pushが2年の月日を経てついにアップデートしました! その名も「Push 2」!!その魅力を今回はご紹介したいと思います。以前のモデルとPush 2を見比べてみると、一目ではボタンの配置以外、殆ど変わり映えがないと感じてしまいます。しかし、電源を入れ実際に触ってみると驚くほどの変化が感じられます。パッドやボタン、エンコーダーは以前のモデルでは肉厚な印象でしたが、Push 2は薄くなった印象で繊細なレスポンスがより反映されやすくなっています。ここは是非実際に叩いてもらいたいところです!基本的なワークフローは以前のモデルでも十分確率しておりますが、Push 2はその一歩先のワークフローを実現してくれます。これからAbleton Liveを始めようと思われている方、また究極のパッドコントローラーを探している方まで、ぜひお手にとってみてください!

Live 11 Suite

Live 11 Suite(ダウンロード版)

PUSH2とAbleton Live 11 Suiteが

お得に手に入るバンドル

Live LiteからLive 11 Suiteへの

アップグレード(ダウンロード版)

Live 11 Suite アカデミック版

(ダウンロード版)

Live 11 Standard

Live 11 Standard

(ダウンロード版)

Live LiteからLive 11 Standardへの

アップグレード(ダウンロード版)

Live 11 Standardアカデミック版

(ダウンロード版)

Live 11 Intro

Live 11 Intro

(ダウンロード版)

記事内に掲載されている価格は 2021年5月27日 時点での価格となります。

最新記事ピックアップ