株式会社 松竹映像センター インタビュー【build up your studio】

株式会社 松竹映像センター ポストプロダクション部 ダビング. MA

2004年入社、2700人収容のホールから個人のピアノ練習室まで、音響関連諸室の設計、施工を手掛ける。現場に常駐し、遮音や音響的品質の施工管理を行う。

レコーディングエンジニア、PAエンジニアの現場経験を活かしプロダクトスペシャリストとして様々な商品のデモンストレーションを行っている。映画音楽などの現場経験から、映像と音声を繋ぐワークフロー運用改善、現場で培った音の感性、実体験に基づく商品説明、技術解説、システム構築を行っている。

Creator’s View :松竹映像センター 清水 和法氏

大船スタイルの継承と拡張の先にある進化

コンソールの前にはソファーがある。監督用の特等席だ。

スクリーン貼り込み前、スピーカーははバッフル面に固定されているのがよく分かる

左右壁面にはサラウンド用スピーカーがそれぞれ4本設置されている。

基本的には成功していた大船スタイルの継承と拡張だったので劇的な変化といえるものはあまりないのだけれどマスタークロックがAardverg AardSyncからSyncroginius HD Pro+になって音の粒だち感や透明感が変わったのが大きな変化だろうか、色付けは感じないけど納得してしまう説得力があるクロックだった。タスカムのクロックも音を変化させない安心感のあるものだと思った。

映写機があるため、シネコーダーも移設されている。

DAWの収まるラック、5台のPro Tools HDXと7台のNuendoがスタンバイしている。

システム全体で音質に最大の貢献をしているのはRMEだと思っている、ミキサーとして使っているNuendoのI/OがRME MADI FX カードであり、その後Avid System 5に、ステムミキサーのモニターアウトのMADIはRME-6432を配し、RMEのSteady Clockが有効にジッターを抑制してある。レコーディング用NuendoへのMADI回線はRME MADI FXカードを経由し、同様にジッター抑制された後SSL AlphaLink SX MADIでDAされた音を録音している。

スタジオ最大のこだわりはミキサーのアナログを録音すること、つまり聞いている音を残す、スタジオDAの音を残すとゆうこと。

以上のシステムによってミックス作業中の音とレコーダーの再生音の差に悩むことはなく、試写場においても大きな差を感じることはなくなっている。

HDCAM SRのAES I/OにはRME ADI 192 DDを配し、デジタルのデカップリングをすることで変化の少ない音戻しを実現している。

スタジオで必要となるITインフラ処理について

上からMaster Clock。TASCAM、Antelopeなどが並びその下にはサラウンド用アンプLab.Gruppen C28:4。他のラックにはsystem5のDSPエンジンが収まる。

その隣にはVIDEO再生用のPC、HDCAM SRなどが並ぶ。

マシンルームは映写室も兼ねている。

SONY製4Kプロジェクターが設置されている。

1Fにはダビング、ADR、サウンドデザイン3部屋の5スペースがあるがこのスペースの端末は全てマシンルームと結ばれている、これは様々な作業スタイルを想定したものでダビングルーム内に配置された各端末に自在にDAWを配置することを可能としている。さらに、NUENDOミキサーであることを利用し、ミキサーごとPro Toolsを別部屋に移動しての作業も可能とした。またサウンドデザインに設置してあるPro Toolsも別部屋の端末に繋がるようにしてあるので機材の共有が簡単に成立する、クロックも各部屋同一のものを使えるので1F全てのDAWをダビングルームに集中することも可能にしてある。

スタジオデザインで気に入っているポイントと自社スタジオへの率直な感想

ADR Studio

各部屋共天井が高くて静かで吸音感が無いので長時間いても苦にならないところが嬉しい。予算以上のスタジオを作っていただいたと感謝している。

Creator’s View :日本音響エンジニアリング 嵯峨 寛人氏

音響設計を行う際に必ず取り入れていること

Audio Suite

低い音から高い音まで、小さな音から大きな音まで、ディテールの判るモニター音場と収録音場との実現を目標としています。そのために、

・低音域共振モードによるピークディップを最小限に抑えるための吸音処理。

・レスポンスにすぐれた低音再現のためのバッフル面・遮音壁のダンピング処理。

・低音域と中高音域との周波数バランスの良い音場設計。

・設計段階での音響検討に加え、工事途中でのチェックと微調整。

・スタジオ完成時、建築音響と電気音響の両面から音響調整と測定。

以上を、実施しています。

今回のスタジオ設計時にクライアントからいただいた要望で最も大きいもの

5.1ch/7.1ch切替可能なサラウンドのリアスピーカー ADAM/S3X-H

ナレーション収録デスク反射を押さえる工夫がされている。

アフレコ対応用のマイク、CueBOXが4つ使用可能

コンセプトデザイン担当のピーター・グルナイセン氏のイメージを崩すことなく、日本の建築基準や法令に合うように、かつ弊社の音場計画に沿う形にすること。

本スタジオ施工時に最も苦労したポイント

上下階の別テナント様との遮音確保です。音響諸室はすべて浮遮音構造とするのはもちろんですが、室の使用目的ごとに、二重の浮遮音天井や浮床の仕様を変えてあります。遮音天井・壁などを空調ダクトが貫通し遮音欠損しやすい部分は、十分な貫通部処理を行ないました。

本スタジオで特に自慢したいポイント

ピーター氏のコンセプトを実現できたことです。「MIX magazine for professional audio and music production professionals」の2015年度世界の優秀 新スタジオ18選に日本のスタジオとしては唯一選ばれました。

また、NAMM 2016 TEC awardにノミネートされるなど、世界的にも注目を集めるスタジオとなっています。

施工を行う際に最も大事にしているもの

お客様とできる限り密にお打ち合わせさせていただき、本当にお客様が求めていることを読み取り、早く、品質良く仕上げることです。

After:実際の完成されたスタジオ

Creator’s View :Rock oN PRO Product Specialist 前田洋介

何処からでも任意のPCを操作できる、連携のための機材選定

ダビングステージではカートを使って好きなところに移動して作業が可能

今回取り上げる松竹映像センター様は新築の案件ということも有り、機材の選定から内装工事を担当される日本音響様との打合せ、そして、機材をつなぐためのワイヤリング、システム設計の打合せなど多岐にわたる様々な打合せが発生しました。

一部屋で完結するシステム工事とは違い、複数のスタジオをどのように連携をすると使い勝手が良くなるのか?作業効率が上がるのかというのも、このような案件では大切なポイント。一つ一つのstudioのメインの使い方を考えての機材選定だけではなく、他のstudioとの連携のための機材選定も行っていきます。

松竹映像センター様の案件では、マシンルームにPCを数訳して設置を行い、KVM(Keyboard / Video / Mouse)の端末を好きなところに置き、何処からでも任意のPCを操作できるようにするというのが使い勝手上のキーポイントとなりました。音質に関する部分のこだわり、メインのコンソールの選定などに関しては、別の記事で詳しく有りますので、今回は、システム構築という目線でのKVMのシステムに関して

掘り下げてみたいと思います。

市場には、KVMをIP化して専用のルーターで切り替えるKVMシステムもIhse、G&D,ADDERなどから登場しています。しかし、松竹様の規模となると、KVMだけで800万円強という高額の見積が出来ました。やはり、音質に関わる部分の機器は妥協したくないということで、予算の配分を見直し、低コストで実現するシステムアップを検討する事となりました。

そこでたどり着いたのが、KVMの一括での切替は諦め、KM(keyboard / Mouse) = USB延長器と、V(Video) = Display延長器と2つの切替をパチベイで行うというシステムです。USB延長器はCat5での延長器をRJ45パッチベイで切り替えるということにしました。言葉で言うと簡単ですが、やはり、延長距離も最長で80mとなることがわかっていたためにコネクターを介することでのロスによる接続不良が不安材料として上がってきます。これは、複数の機種を事前にチェックしました。最大延長の80m > RJ45パッチベイ > 20mという合計100mでの検証を行い、問題の出ない機種を探しました。

4枚のディスプレイで様々な端末の表示が可能

もう一つのVideoですが、PCのDisplayは、みなさん当たり前のようにお使いかと思いますが、実は結構な広帯域の信号です。解像度1920×1080 60HZというのが一般的ですが、これは映像信号としてはFull HDの60Frameに相当します。

しかも非圧縮の状態なのでバンド幅としては3Gbpsとなります。御存知の通り、一般的に接続に使用されているHDMIもDVIも規格上の最大延長は5m,アナログ信号のVGAも品質の良いケーブルを使って20m程度が実用上の限界です。USBでのKVMと同様に最大延長80mに耐える延長器となるとCat5を使ったものかが一般的ですが、この80mという延長距離がネックとなり条件を満たす製品にたどり着きませんでした。

ファイバーケーブルを利用したものは距離に関しては問題ないのですが、頻繁に抜き差しを行うパッチベイとなるとあまり現実的ではありません。そこで考えたのが、SDIに変換してしまおうと言うアイディア。3G−SDIであればなんとかなるのではないか?パッチベイでの信号損失を考えても太いケーブルを使うことで80mという距離をクリアできるのではないかと考え、実験を行いました。

具体的には、HDMI TO SDIのコンバーターと、SDI TO HDMIのコンバーターを何種類か用意をして確認を行なっています。これはかなり最終的な選定までに苦労が有り、PC DISPLAYの種類によっての映る・映らないの際も有り、選定に一番苦労したポイントの一つ。最終的には、目的を実現できる機材にたどり着きSDIでのパッチングシステムとして導入されています。

内装工事とは別の部分での機材選定のノウハウ、苦労があるということがおわかりいただけたかと思います。

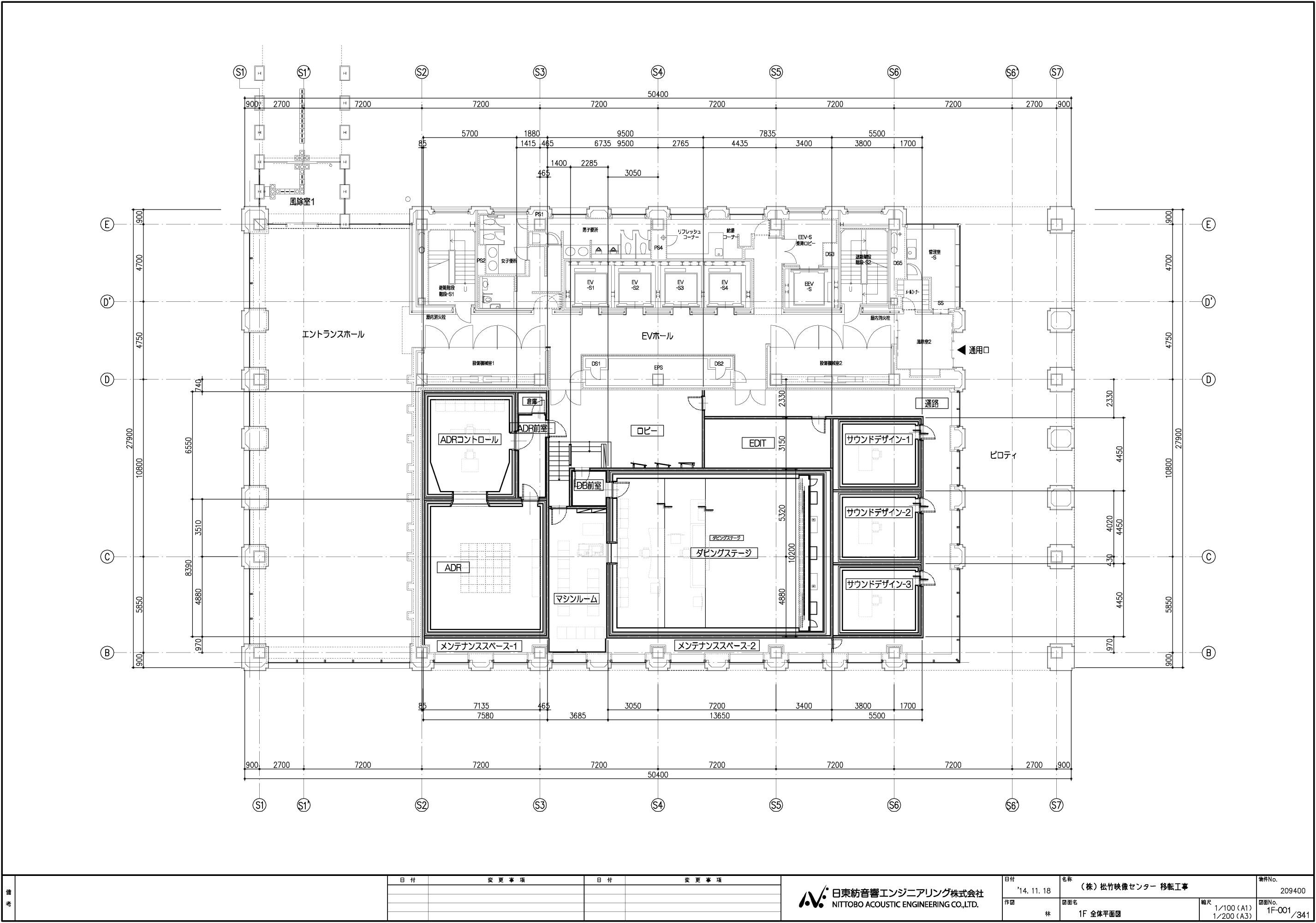

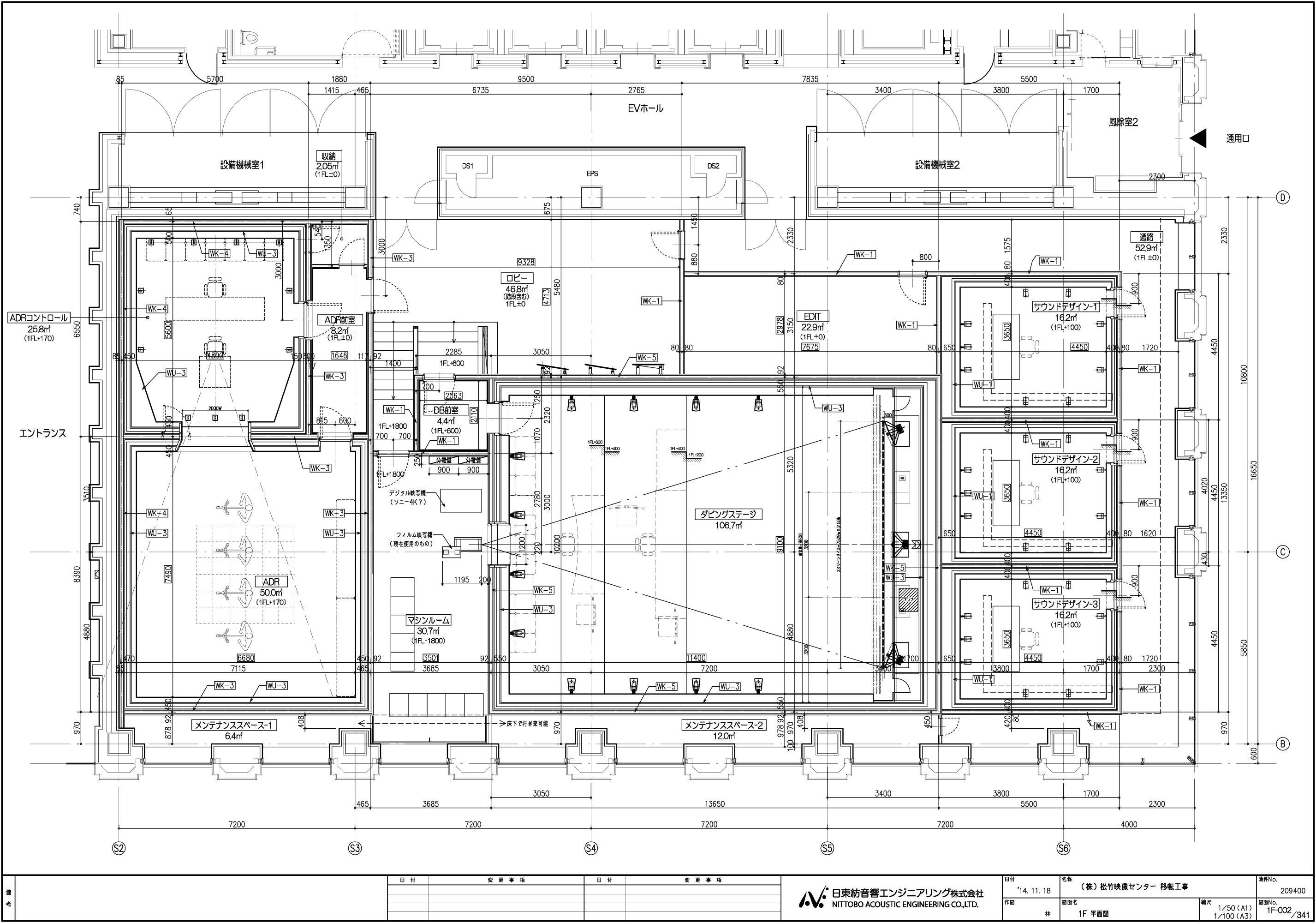

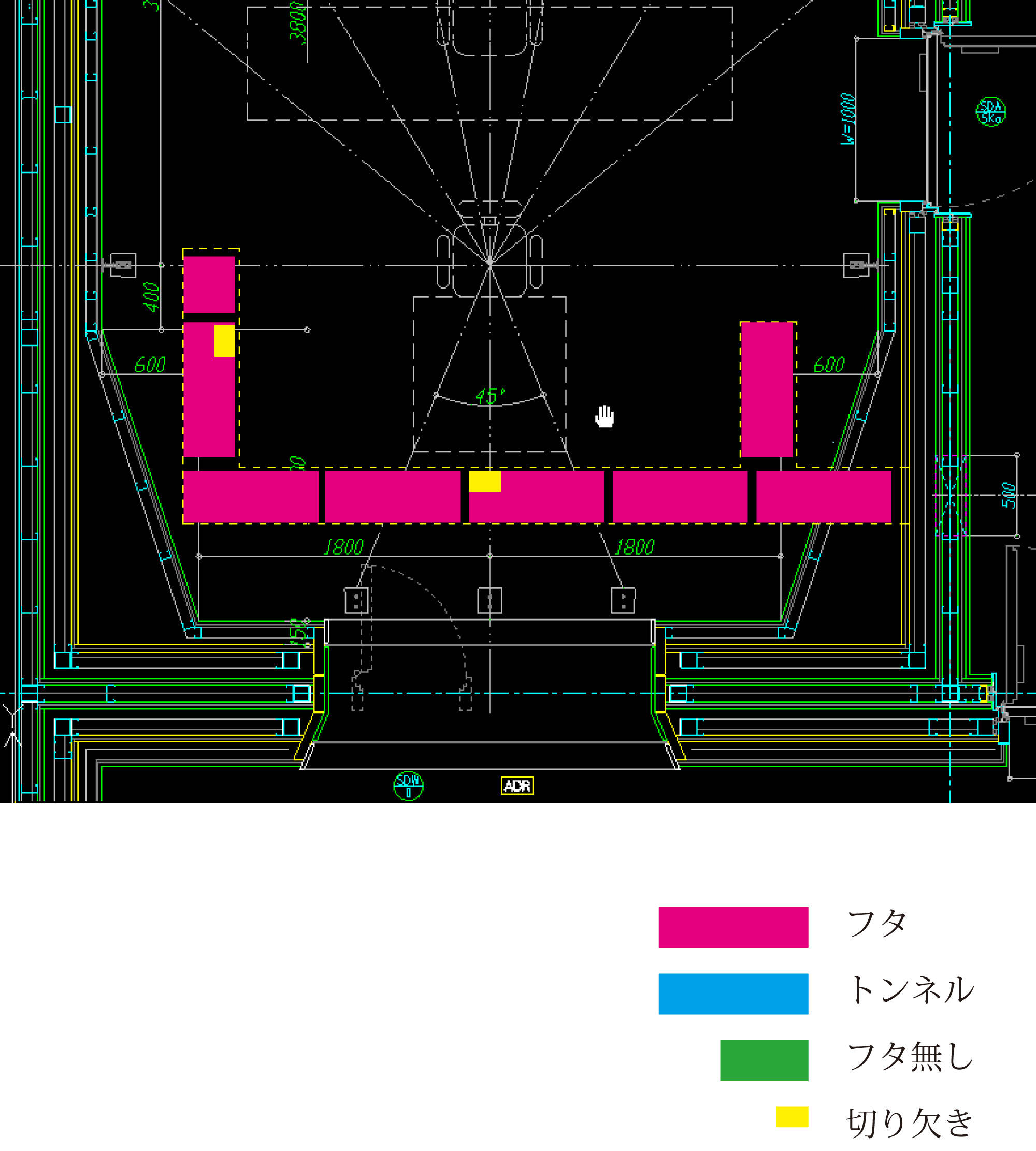

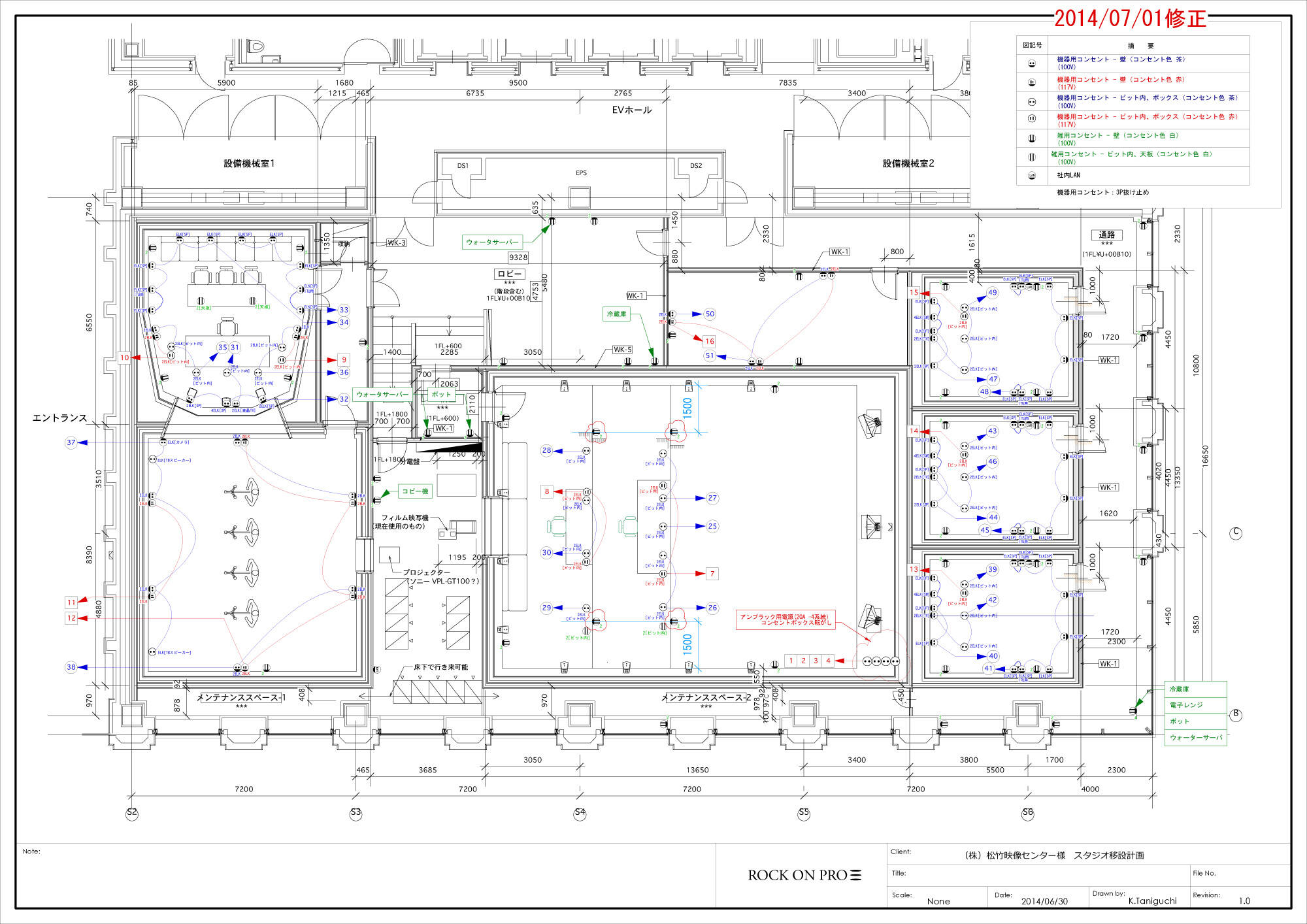

実に多岐に渡る、内装と並行して指定すべきポイント

機材の選定、システムの設計図と平行して内装の工事はどんどんと進んでいきます。予め決めなければならないポイントは実はかなり多数有ります。代表的なものを上げると

・床下通線用のピット位置の指定

・遮音壁内通専用の配管指示

・ラック固定用のアンカー用基礎の位置の指示

・機材電源の容量に合わせた電源工事依頼

・ブレーカー系統別のコンセント位置の指定

・スピーカーの機種に合わせた設置位置の指定(これは音響設計にも大きく関わる大切な部分、特に壁面ビルトインの場合には必須)

・壁面取り付け器具の重量に合わせた取り付け下地の指示

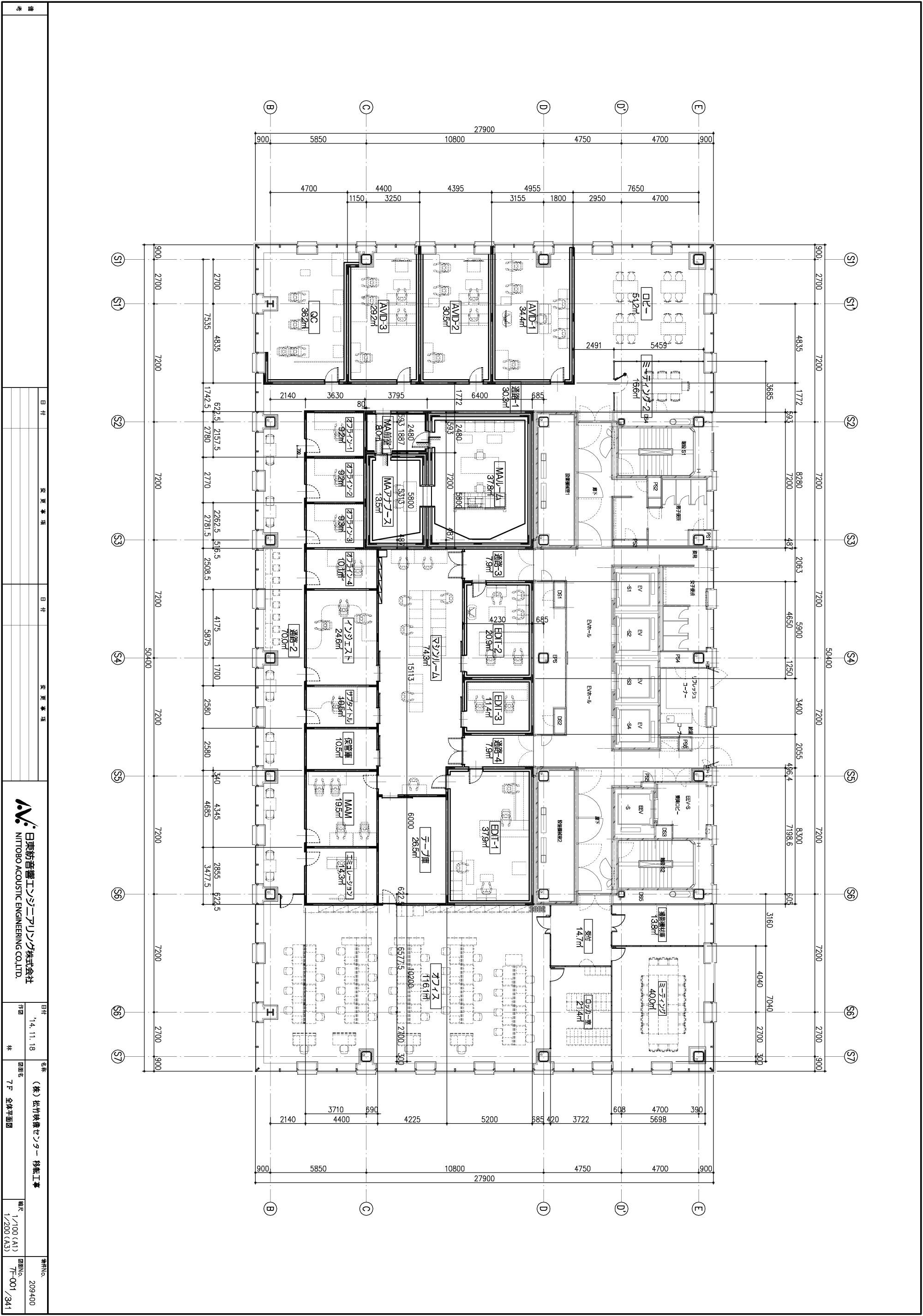

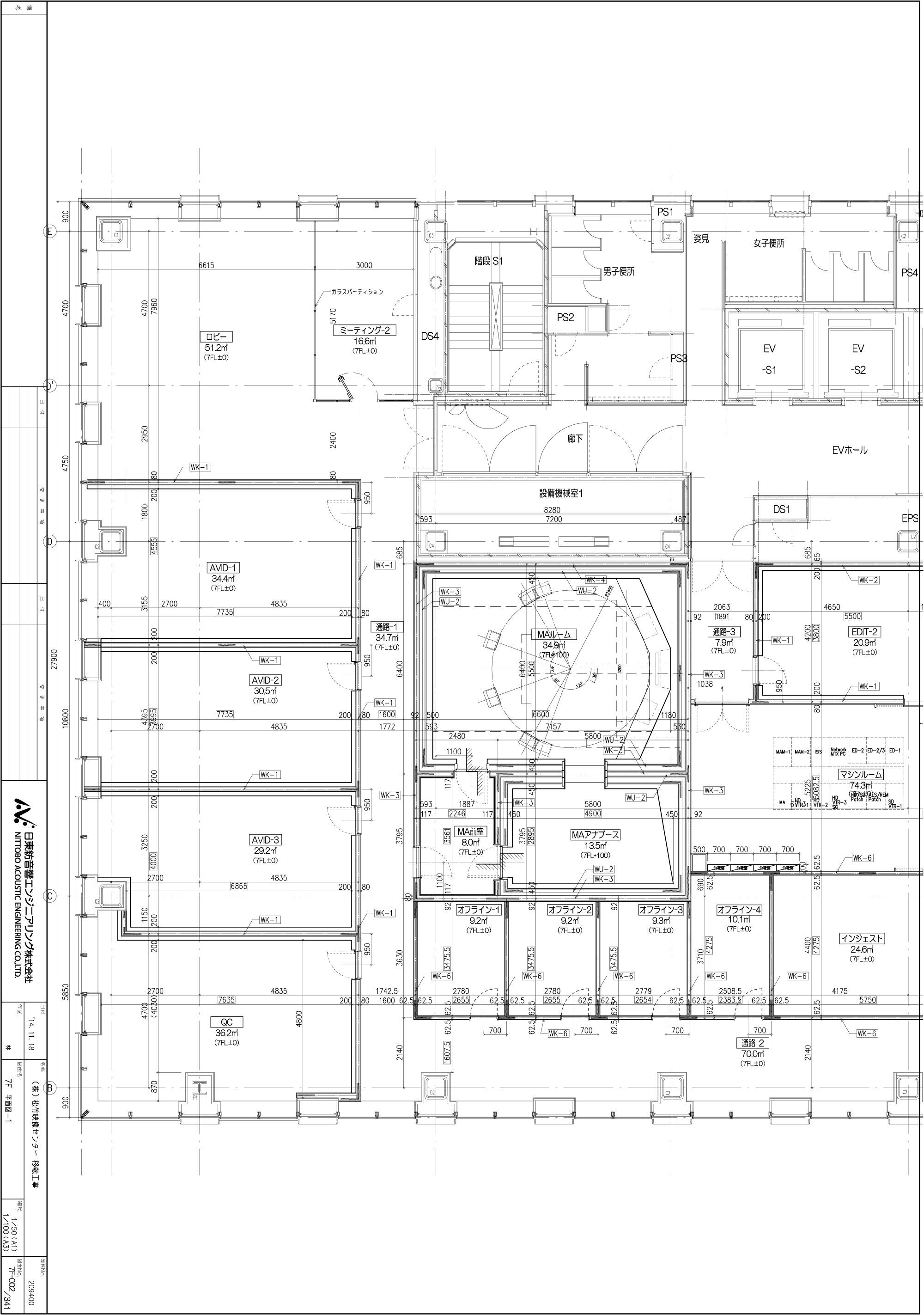

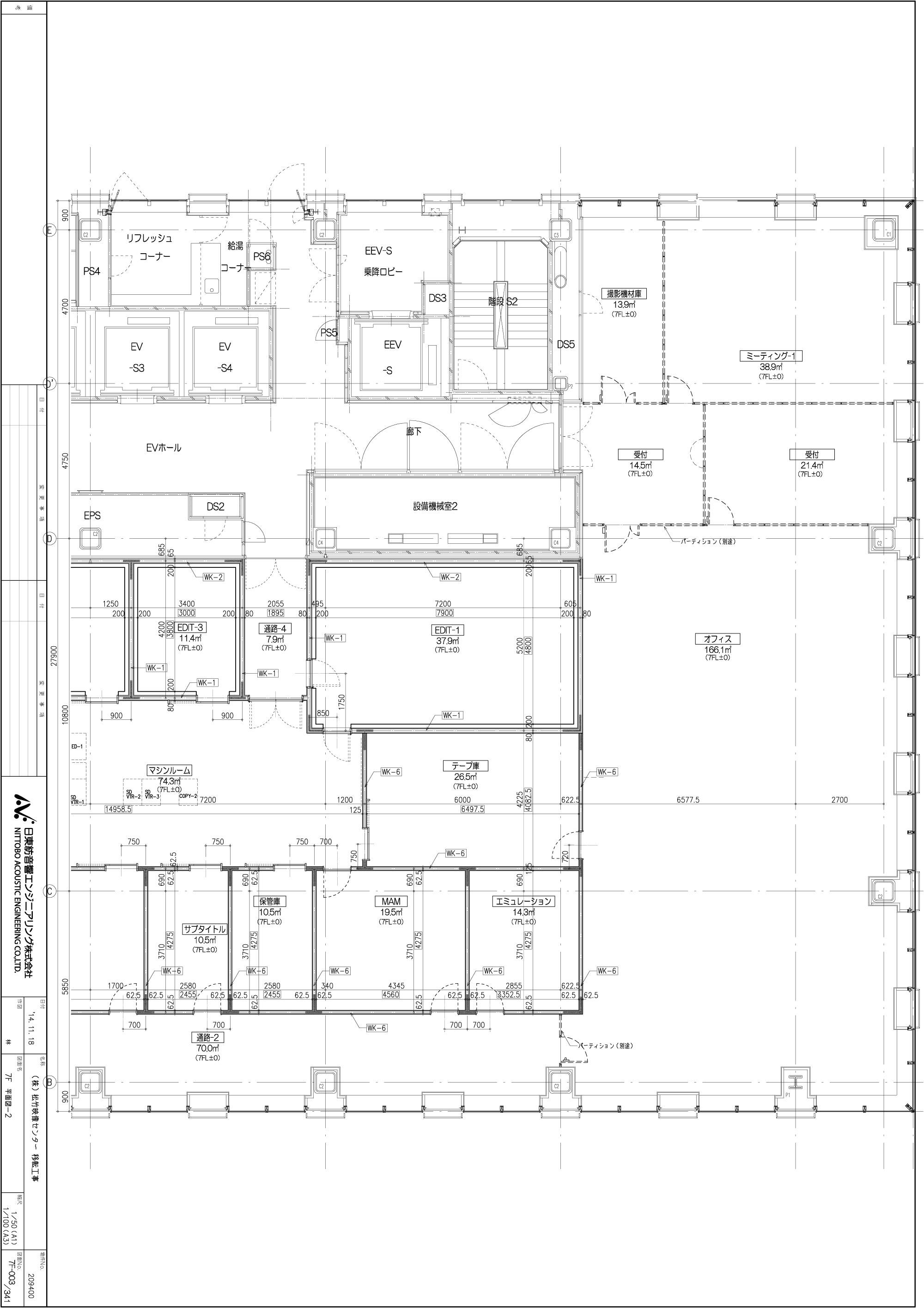

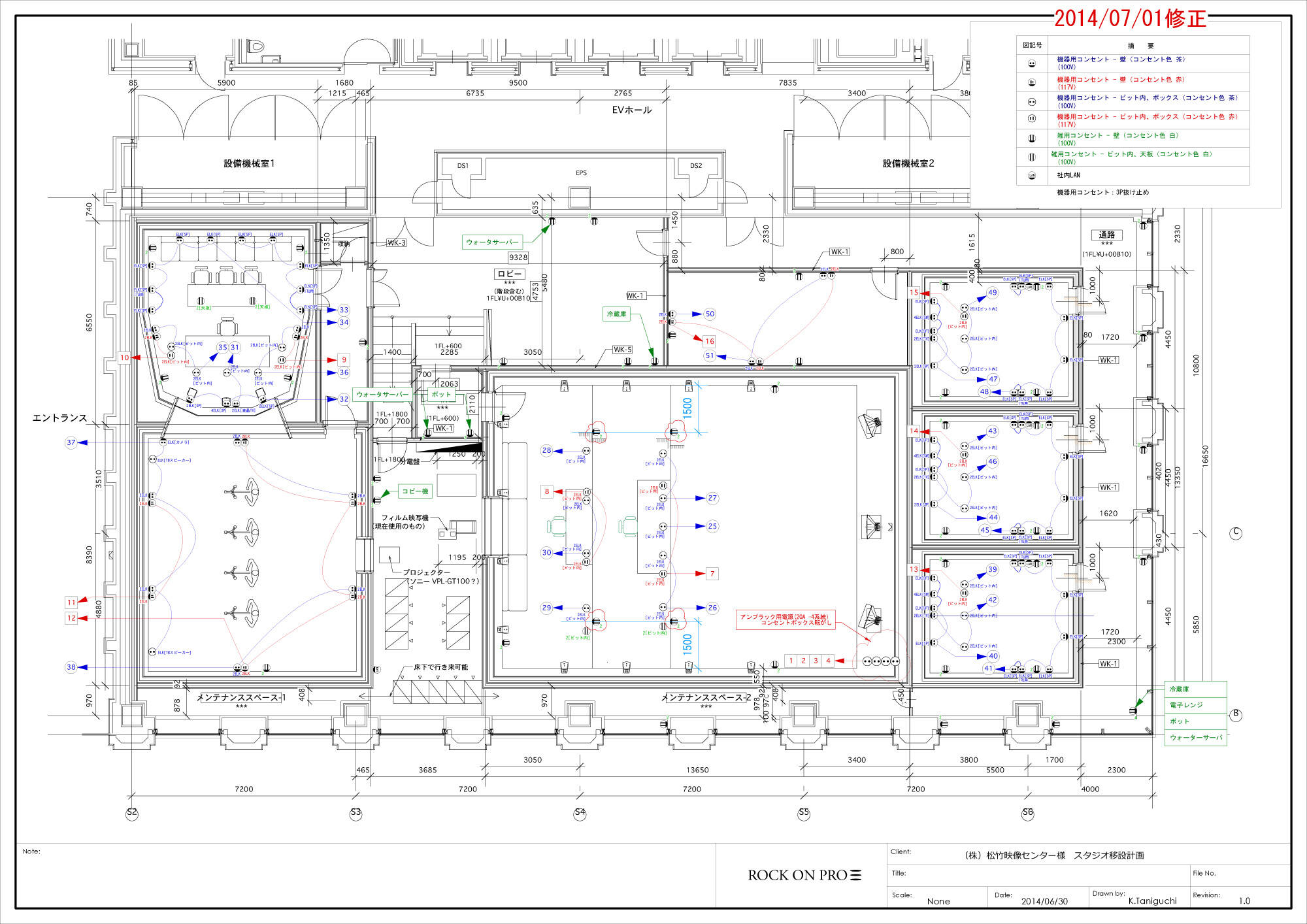

やはり、揚げ出したらキリがないですね。イメージを持っていただくために幾つかピックアップをしてお打ち合わせ時の資料をご覧頂きたいと思います。

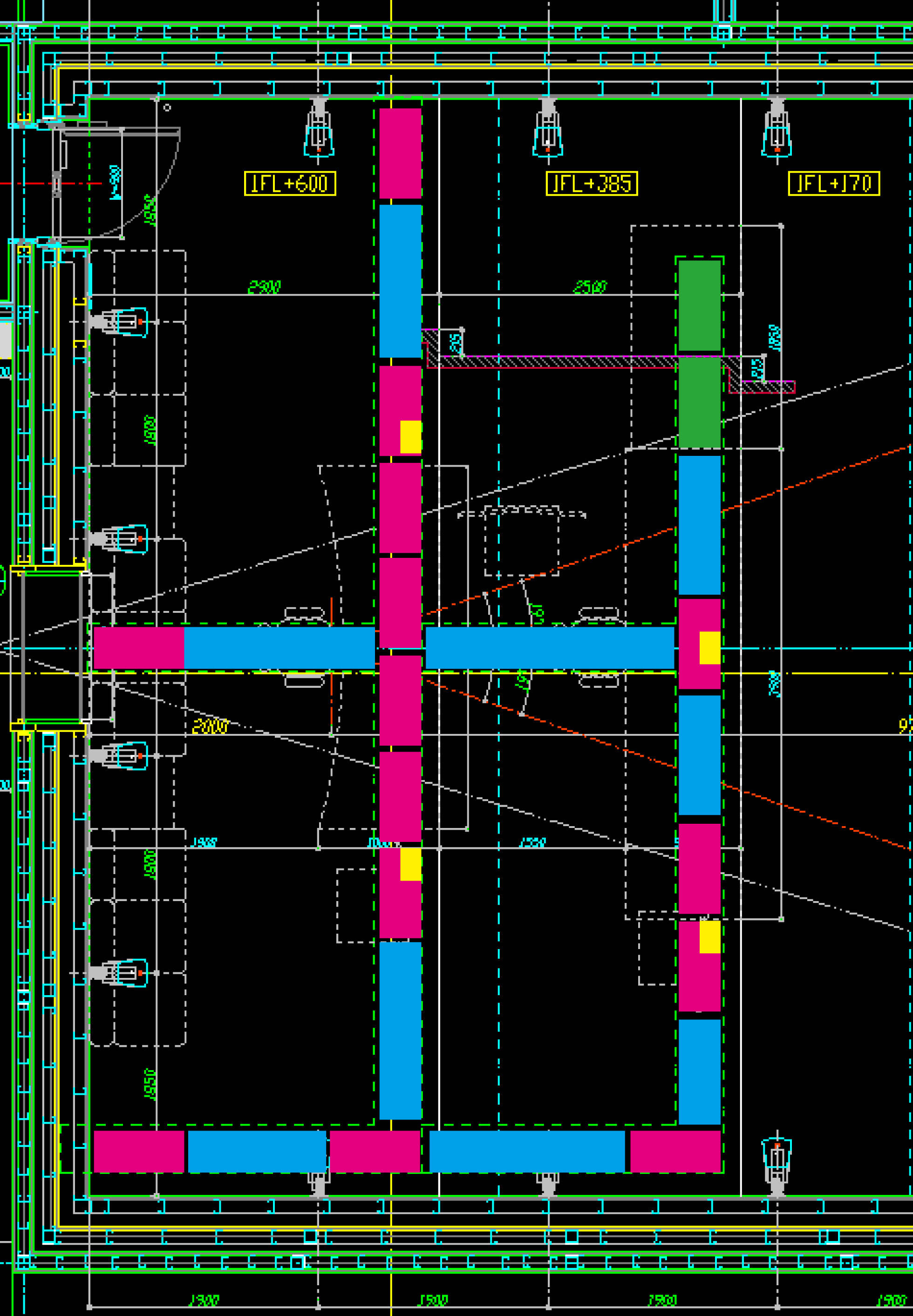

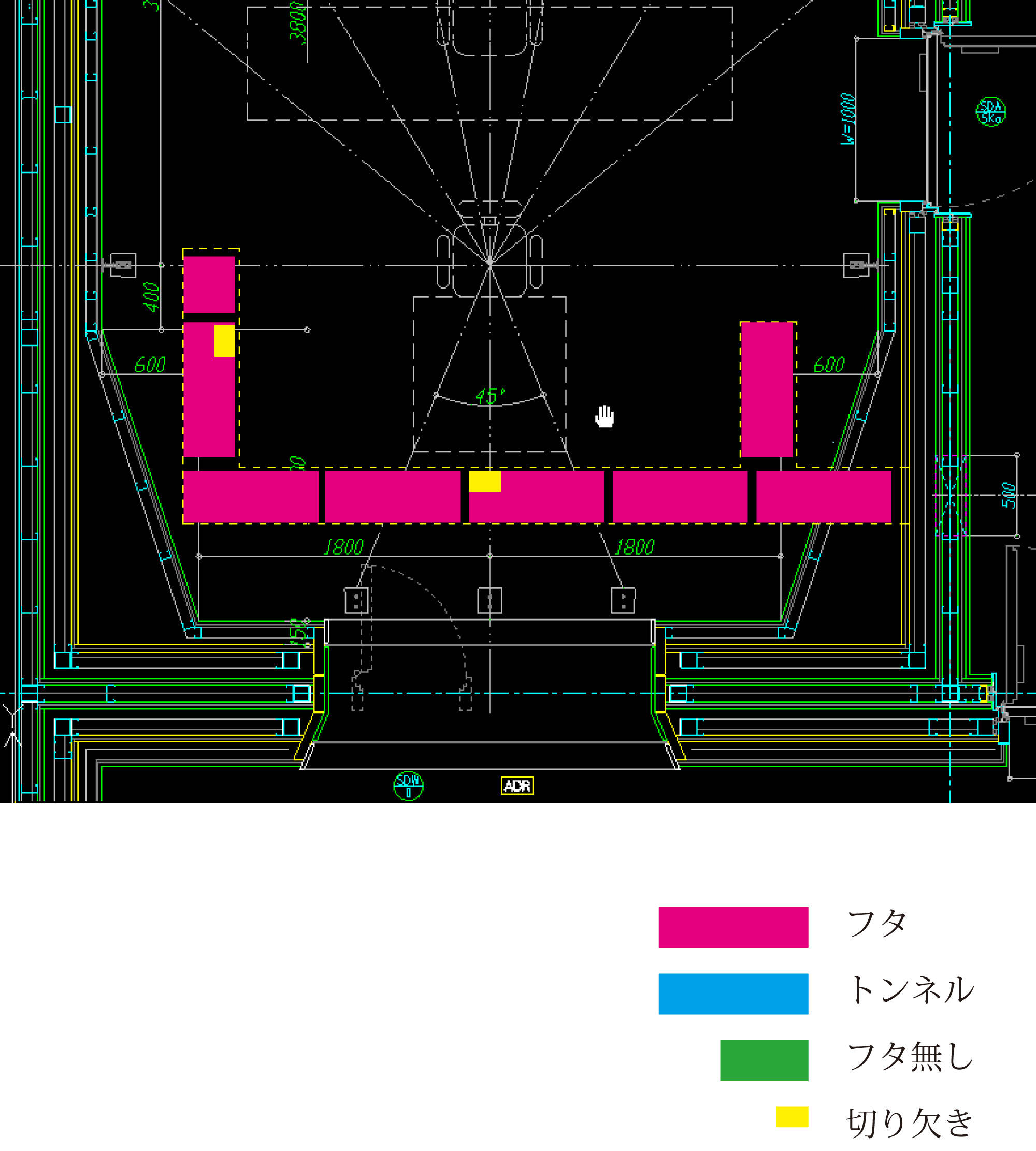

先ずは、床下ピットの指示。遮音構造となるためにスタジオの床は浮床構造を採用することがほとんど。そうなると仕上げ材の下にはコンクリートの固まりが来ることとなり、後から通線を行うのは不可能となります。マシンルームから機材の元までこのコンクリートの一部を削りトンネル上のピットとすることが一般的です。その支持は、そこを徹ケーブルの量から、深さ、幅を検討し、マシンルームから機材設置予定位置の直下までのルートを指示します。

14

同様に、壁内の通線用のルートも指示を出して事前配管を通してもらうこととなります。

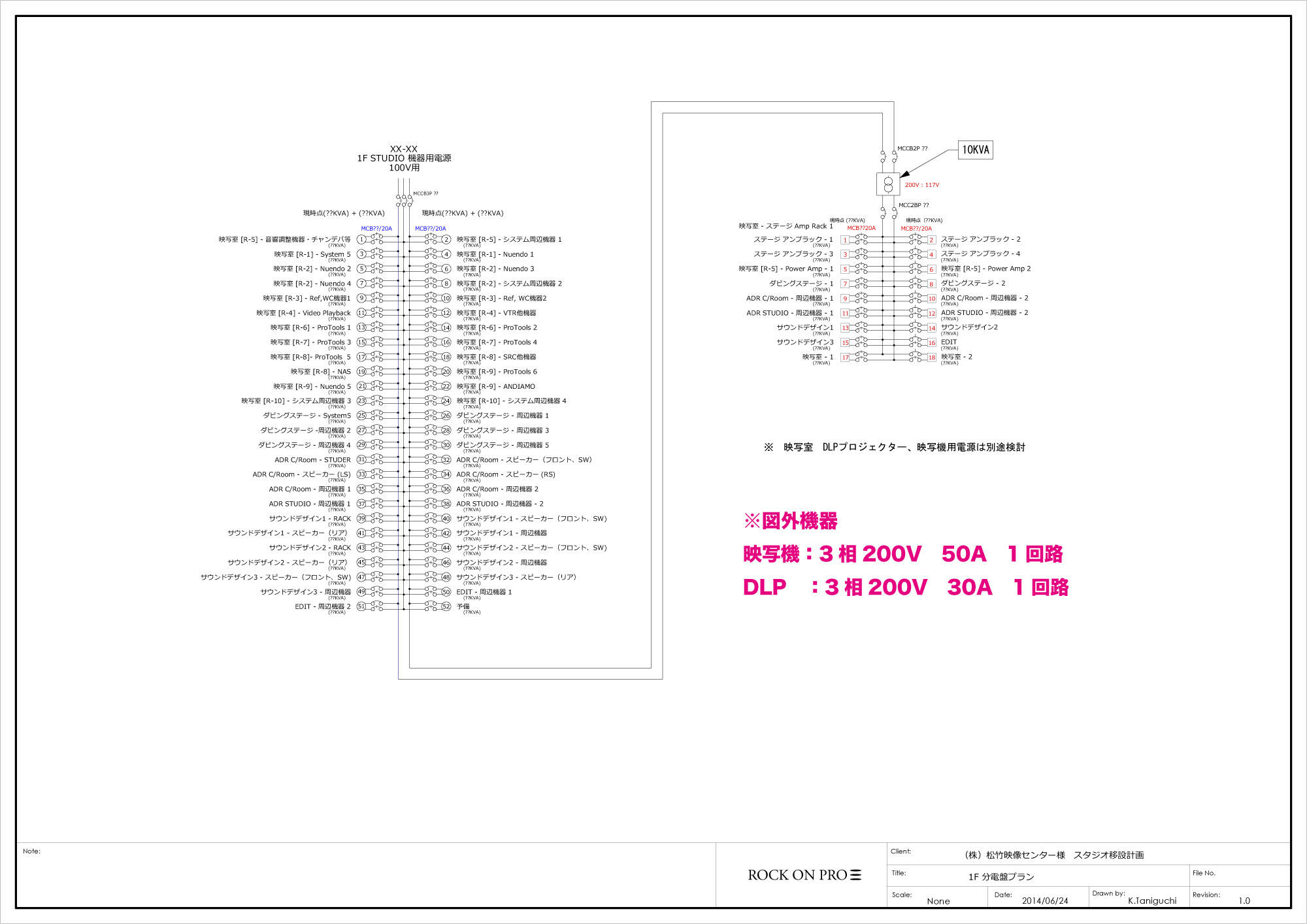

もう一つ実例を上げてみたいのですが、電源の指示。回線図のようなものが分電盤のブレーカー系統図、そして、実際にコンセントとして出てくる場所の指示が分電盤図と対応した番号で振られた平面図。設置機材の位置、必要容量をしっかりと見極めた上で電源のプランを立てないと、負荷が高くなった際にブレーカーがオチてしまうというお粗末な結果となってしまします。

ブレーカー別コンセント出口位置指定用の図面